近年は「デマンドジェネレーション(営業機会の創出)」に取り組むBtoB企業のマーケティング部門が増えています。

デマンドジェネレーションの前半のプロセス「リードジェネレーション(見込み客創出)」「リードナーチャリング(見込み客育成)」については、すでに別記事でまとめましたが、今回はあまり目立たないものの重要な「リードクオリフィケーション(見込み客選別)」について解説していきます。

今やネット上で有益な情報を発信をすれば、世界中から興味・関心を持った人をリードジェネレーションできる時代です。実際、多くの企業が自社メディアを持ち多数のリードを集めているでしょう。しかし、BtoBの場合はそこから顧客になるケースは比率としては僅かです。

しかも、集まったリードには見込み客だけでなくライバル企業の社員、自社に何かをセールスしたい企業の社員、情報を入手して参考にしたいだけの人たちなど、顧客対象にならないリードも多数含まれています。

しっかり分析して「どのリードが顧客になる可能性が高いか」を予測し、営業する優先順位を決めていくことはとても重要です。この記事では、リードクオリフィケーションの重要性と手法を紹介します。

リードクオリフィケーションとは?ビジネス上の意味

リードクオリフィケーションとは、営業・マーケティング活動において、集めたリードが自社の理想的な顧客プロファイル(ペルソナ)に適合し、長期的な顧客になりえるかどうかを判断するプロセスです。

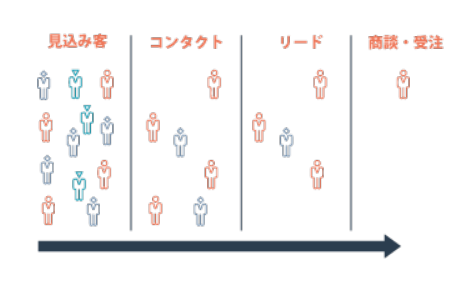

デマンドジェネレーションの概念図で説明すると、以下の図のように「リードジェネレーション(見込み客の創出)」「リードナーチャリング(見込み客との信頼関係育成)」のあとに、「リードクオリフィケーション(見込み客の選別)」に移行します。

もっとも現実の工程は図のようにカッチリと分かれているわけではありません。マーケティング初期のペルソナ作成は見込み客の選別に相当しますし、Web上で資料をダウンロードする際に細かく入力してもらう企業名、氏名などもリードクオリフィケーションの一部です。アウトバウンド営業なら、初回のテレアポや商談でもある程度見込み客の選別をできるでしょう。

ただし、いずれもリードジェネレーション段階の間口の大きさの差はありますが、一度接点を持ったリードをさまざまな指標で検証して、営業すべき企業の優先順位を決めていくところは同じです。この見込み客の見極め力、どこに営業のリソースを投下するかで生産性に影響するのはご存じの通りです。

米国の調査ですが、企業がオンラインで生成するリードの約73%が営業を受ける段階になく、約50%は購入する意思がないという結果がでています。

企業が見込み客を絞り込んでセールスすることで営業効率を高めるだけでなく、無用に企業イメージを低下させるリスクを避けられます。

リードクオリフィケーションとリードジェネレーションの違い

ここでは、リードクオリフィケーションと混同されやすい「リードジェネレーション」との違いについて解説します。

「リードジェネレーション」とは、マーケティングのプロセスの中で、リード(見込み客)の創出に注力する取り組みを指します。

たとえば、自社でオウンドメディアやブログを運営しているとします。サイト上に問い合わせフォームやチャットボットを設置しておき、自社に問い合わせしたいと思った見込み客に氏名、メールアドレスや所属先、役職などを入力してもらいます。これが、リードの創出、すなわちリードジェネレーションの一例です。

なお、リードジェネレーションはオンラインの顧客接点以外にも、オフラインでも起こり得ます。展示会やセミナーの場などで自社に 関心を持った企業担当者と名刺交換できれば、それもリードジェネレーションの一例です。

一方、「リードクオリフィケーション」は、リードジェネレーションで獲得した見込み客の情報について「商談・成約へ進む確度は高いか?」といった観点から選別していくプロセスのことを指しています。

リードクオリフィケーションとリードナーチャリングの違い

次に、リードクオリフィケーションと「リードナーチャリング」の違いについて解説します。

「リードナーチャリング」とは、創出したリード(見込み客)と継続的に接点を持ち、製品・サービスの購買意欲を徐々に高めていく取り組みを指します。

たとえば、自社のオウンドメディア経由で、ある企業担当者から自社製品に関する資料請求が発生したとしましょう。氏名や連絡先、所属先や役職といった情報を獲得しただけでは、まだこの企業担当者が「どれぐらい製品に関心度合いが高いか?」「購入意向はどうか?」「どれくらいの早さで製品導入を考えているのか?」といった詳細な意向までは不明です。

特に、BtoBビジネスの購買プロセスでは、「最初に問い合わせをした担当者の一存で、拙速に成約が決まる」といった状況は考えにくいといえるでしょう。企業が新規でSaaSなどを導入する場合、一般的に、社内で上長を説得し、稟議を進めて決裁が下りなければ成約には至らないものです。

よって、ひとたび連絡先情報を獲得できたら企業側にアプローチをして、相手の関心度合いをヒアリングしたり、さらに詳細な製品情報や業界情報などを提供したりして購買意欲を徐々に高め、最終的に商談・成約へと導いていくプロセスが不可欠なのです。

アメリカのコンサルティング企業Invespのブログでは「80%のリードは成約に結びつかない。しかし、リードナーチャリングのプロセスが優れている企業では、成約に結びつくリードを50%多く生み出している。しかも、成約までのコストも33%節約できている」というデータが紹介されていて、このデータにも注目すべきだといえるでしょう。

(出典:The Importance Of Lead Nurturing – Statistics and Trends - Invesp)

なお、「リードクオリフィケーション」のプロセスは、多くの場合リードナーチャリングの後に行います。(ただし、必ずしもそうではない点についても、後で詳しく述べます。)リードナーチャリングのプロセスを通して「相手はどのような課題を抱えているか?」「製品への関心度合いはどうか?」「予算は?」など具体的に確認してから、商談に進む可能性の高いリードを営業部門に引き渡して、セールスのプロセスを進めていく場合が多いと想定されます。

リードクオリフィケーションがなぜ大事なのか

ここでは、BtoBマーケティングにおいてリードクオリフィケーションのプロセスを設けるべき理由について深堀りして解説します。大きく以下3点のポイントが挙げられます。

営業リソースの最適化

リードクオリフィケーションを行うことで、営業チームは成約の可能性が高い見込み客に優先的にアプローチできます。

前項で、「80%のリードは成約に結びつかない。しかし、リードナーチャリングのプロセスが優れている企業では、成約に結びつくリードを50%多く生み出している。しかも、成約までのコストも33%節約できている」というデータを紹介しました。数多くのリードを創出できたとしても、残念ながらそのすべてが成約に至るとはいい切れません。

「興味を持った製品・サービスがあり、その提供元企業に対して、まずは問い合わせをしてみた」「しかし結局その後、社内で導入決裁が下りなかったり、予算が合わなかったりなど、何かの障壁で購入には至らなかった」という場合も相当数を占めると想定されます。

よって、営業リソースを全力ですべてのリードに対して投入し、闇雲にアプローチをしても、コストや労力などのリソースを非効率に使ってしまうことにもなりかねません。

一方、リードクオリフィケーションのプロセスを挟むことで、見込み客について「予算はどうか?」「購入希望時期はどうか?」「関心度合いはどうか?」などさまざまな角度から精査して、商談・成約に至る可能性の高い見込み客だけを抽出できます。厳選した相手に対してのみ営業リソースを注力させることで、限られた営業リソースを有効に活用し、効率的な営業活動が可能になるでしょう。

成約率の向上

リードクオリフィケーションでは、見込み客の購買意欲やニーズを適切に評価し、アプローチを行う優先度を設定します。

ここでいう「適切に評価する」とは、本記事の後半でも紹介しますが、「BANT」など営業活動におけるいくつかのフレームワークを活用するなどして、リード一つひとつの「有望度合い」を判断し、営業活動の注力度合いをコントロールすることです。

|

<例:「BANT」を使った有望度合いの判断>

|

なお、「有望度合い」について上記のように検討を進めるためには、「ビジネス上の課題」「予算」「製品導入検討時期」などの情報を収集しておく必要があります。

よって、リードクオリフィケーションについて理解しておくことは営業担当者に限らず、マーケティング部門にとっても重要です。マーケティング部門では、リード獲得時の入力フォーム設計の際に「リード獲得後、インサイドセールスに引き渡す際に共有すべき情報は何か?」「どのような情報を必須入力項目にすべきか?」と考える必要があります。

こうした精査のプロセスを経ることで、営業チームは見込み客に対するアプローチが適切なタイミングで可能になるでしょう。その結果、見込み客が「どのような情報提供や、コミュニケーションを求めているか」といったニーズを適切に理解しながら対話をできるようになるため、成約率向上の後押しになると期待できます。

顧客体験の向上

前項でも少し触れましたが、リードクオリフィケーションのプロセスを経ることで「この見込み客は現段階で、どのような情報提供が必要か?」「今、どのようなコミュニケーションを求めているか?」など、適切なアプローチの切り口について具体的に考えやすくなります。つまり、見込み客のニーズや購買ステージに応じた適切な情報提供やフォローが可能になることを意味しています。

たとえば、「今すでに、製品・サービスへの関心度合いが高い。予算もある。なるべく早期に導入したいと思われる」といった相手に対しては、製品・サービス導入に関わる具体的な情報(機能や、価格、導入後のサポート内容など)を提供したほうが喜ばれるでしょう。

一方、「製品・サービスに少しだけ興味を持っているが、導入時期や、予算確保時期についてはまだ不明瞭」といった相手に対しては、前者とまったく同じコミュニケーションは、最適だとはいえません。

製品・サービス導入の詳細を案内するよりも「製品・サービスの活用事例」などを共有し、他社が具体的にビジネスの課題を解決している様子を伝えて「自社も導入するべきだ」と具体的にイメージしてもらうコミュニケーションなどが推奨されます。

つまり、リードクオリフィケーションのプロセスを挟んでから営業活動を進めることで、「この企業はいま、必要なコミュニケーションを適切にしてくれる」といった顧客満足度向上や、信頼関係構築が期待できます。

リードクオリフィケーションは施策のどのタイミングで行うか

ここからは、リードクオリフィケーションをどのタイミングで行うべきかについてお伝えします。

想定されるタイミングとして、以下3つが挙げられます。

- リードジェネレーション(見込み客の獲得)直後

- リードナーチャリング(見込み客の育成)プロセス中の定期的な評価

- マーケティングキャンペーンやイベント後

それぞれについて、ポイントを紹介します。

リードジェネレーション(見込み客の獲得)直後

まず想定されるタイミングは、リードジェネレーション(見込み客の獲得)直後です。

新たに見込み客を獲得した直後にリードクオリフィケーションを行うことで、購買意欲の高いリードを迅速に特定し、適切なアプローチを開始できるでしょう。

リードクオリフィケーションはこの後でも紹介する通り「購買プロセスのうち、特定の段階で取り組むのがただ一つの正解である」というものではありません。購買ジャーニーの中のどのタイミングでも行うことが可能です。

ただ、「購買ジャーニーのうち、早い段階でまずは一度やる」ということが推奨されます。理由は、なるべく早い段階で自社のペルソナに合致していて、有望なリードかどうか目星を付けておいたほうが、無駄な営業リソースを投入しなくて済むからです。

よって、まずはリードジェネレーション直後に実施するのがおすすめです。有望なリードを早期に絞り込むことで、商談化の機会を逃さず、営業効率の向上が期待できるでしょう。

リードナーチャリング(見込み客の育成)プロセス中の定期的な評価

リードクオリフィケーションは、リードナーチャリング(見込み客の育成)プロセス中の定期的な評価という位置付けでも実施できます。

見込み客の関心度や行動は、時間とともに変化します。たとえば、「資料請求をした当初は、製品・サービスに少しだけ興味がある程度だった」「しかし、製品提供元のウェビナーに参加した体験を経て、製品活用について理解が深まり、自社でも導入したいという意向が高まった」といったように、購買ジャーニーの中でどのような体験やコミュニケーションがあるかどうかによって変化します。

よって、リードナーチャリングの過程で、定期的にリードクオリフィケーションを実施することも推奨されます。リードの状態を適切に評価し、判定結果を更新して営業チームにも共有することで、購買意欲の高まりを適切に捉え、タイムリーな営業アプローチが可能となるでしょう。

マーケティングキャンペーンやイベント後

そして、マーケティングキャンペーンやイベント実施後にリードクオリフィケーションを行うことも推奨されます。

たとえば、セミナーやウェビナー・展示会などのマーケティング活動後にリードクオリフィケーションを行いましょう。これらの活動を通じて新規で得られたリードの中から、購買意欲の高いリードを特定し、優先的に営業アプローチを行うことができます。

また、ここでは以前に獲得したリードについても、改めてリードクオリフィケーションを実施することが重要です。「以前はそれほど購入意向が高くなかったが、セミナーやウェビナーに参加したら意向が高まった」というケースが想定されるためです。

本記事で何度か紹介している「80%のリードは成約に結びつかない。しかし、リードナーチャリングのプロセスが優れている企業では、成約に結びつくリードを50%多く生み出している。」というデータを踏まえると、「既存リードの意向がいかに変化したか」を判定することの重要度は高いと考えられます。

リードクオリフィケーションにおけるマーケティングとインサイドセールスの役割

ここでは、リードクオリフィケーションを実施する際に、マーケティング部門とインサイドセールス部門が果たす役割について解説します。

マーケティング部門の役割

近年は、マーケティング部門がオンライン経由で見込み客を創出し、営業チームに案件化して渡す分業型の組織が増えています。マーケティング部門が創出したリードは「マーケティングクオリフィケーションリード(MQL)」と呼ばれます。

具体的にはWebサイト、SNS、ブログ、Web広告などのチャネルを経由してリードジェネレーションしたリードの中から、メール開封率が高く、無料ウェビナーに参加するなど製品・サービスへの関心度が高そうな見込み客に対して無料デモ、期間限定のキャンペーンなどを案内します。

有望見込み客かどうかをチェックしながら絞り込んでMQLと見なす場合や、購買見込みが高いリードしかエンゲージメントしないようなコンテンツ、たとえば資料請求や問い合わせなどに対してアクションを起こしたリードをMQLと見なすなどの定義を持たせている企業が多いです。

(画像出典:Lead Boxer)

ただし、このMQLは「製品・サービスのニーズはあるが、まだ購入する準備が整っていない見込み客」である点に留意が必要です。一度企業に対して問い合わせや資料請求をしたからといって、必ず最終的に製品・サービスの成約に至るとは限らないからです。

マーケティング部門の役割として「できるだけ質の高いリードを生成する」ことが求められます。マーケティング部門がリード獲得施策を進める時点で、関心度合いの高そうな潜在顧客をターゲットにすることが重要です。

たとえば、Web広告を出稿してリード獲得施策を行うならば「BtoB SaaSに関心の高い、企業役職者が読んでいるWebメディアに記事広告を出して、自社製品について深く知ってもらう」など、「購入してくれそうな人をできる限り絞り込む」といった視点が重要になるでしょう。

なお、リードを顧客に転換するプロセスについては、別記事「リードマネジメントとは?BtoBマーケティングのリードマネジメントのプロセスと成果を高めるポイントを解説」でも詳しく紹介していますので、ぜひあわせてお読みください。

インサイドセールス部門の役割

分業型の営業組織の場合、マーケティング部門から引き渡されたリードについて、商談以降の段階からはインサイドセールス担当者が引き続きリードクオリフィケーションを行います。

マーケティング部門から提供されたリードを引き継ぎ、営業案件に対して、育成されたリードを引き継ぎさらに醸成・選別を深めるプロセスがインサイドセールスです。

インサイドセールス部門からアプローチを重ねることで商談のアポイントを獲得し、フィールドセールスに案件を引き継ぐことが最終目的です。ひとつひとつのリードに対して長期的かつ定期的にコンタクトを取り、じっくりとリードの購買意欲を育成(ナーチャリング)していくスタイルが一般的だといえるでしょう。

なお、取り組みの中では、単に見込み客と電話やメールでコンタクトを取るだけではなく、最終的に「SQL(Sales Qualified Lead=購入の準備ができていると判断されたリード)」を判定してフィールドセールスに引き渡すことが重要です。その段階で、インサイドセールスにおいてもリードクオリファイの取り組みが必要となります。

インサイドセールスの段階では見込み客一人ひとりと直接電話やメールなどで対話し、関心度合いや購入時期、予算、決裁者などの情報をヒアリングしていきます。それらの情報を見込み客情報として社内で蓄積・共有し、後述する「BANT」をはじめとしたフレームワークなども活用しながら「この見込み客は、購入する準備が整っているか?」というポイントを最終的に判断することが求められます。

アウトバウンド営業とインバウンド営業の違い

従来のアウトバウンド営業の場合は、営業リスト作成段階から対象を選別できます。さらに電話や商談で相手の雰囲気をつかみ、的確な質問をすればニーズも確認しやすく比較的早期に優良見込み客を選別できます(下の図の右側のSales Pipelineをご覧ください)。

一方、インバウンド営業の場合は、あくまで「相手に選んでもらう」姿勢。マーケティング戦略をたてるときのペルソナ設定はしますが、あとは見込み客がWebサイトで資料をダウンロードするときにフォーム記入情報(企業名、業界、氏名など)、メールの開封率、訪れたページなどの、定性的情報と行動情報を地道に積み上げ、マーケティング部門で定義した見込み客の段階を判断していきます(図の左のファネルのフロー)。

簡単にいえば、テレアポなど最初のハードルこそ高いものの、会えば識別が早いアウトバウンド営業のリードクオリフィケーション(このようなリードをSales Acqured Leadと呼ぶことが多い)と、リードジェネレーションをウェブなどから行うことになるインバウンドリードに対するリードクオリフィケーションは、あくまでリード主体であるため企業側ではコントロールの効かない「時間」が存在する、などの違いがあり一長一短です。

(引用:What is a Sales Pipeline? A Guide to Build and Manage Your Own)

リードクオリフィケーションの手法とフレームワーク

ここからは、リードクオリフィケーションを進める方法を具体的に紹介するとともに、役立つフレームワークも何種類か紹介します。注意事項としては、どの手法であっても前提として「自社の有望なリードの定義」を決めること。そのためには、現在の自社の顧客を理解し、ペルソナ(架空の理想の見込み客プロフィール)を何種類か設定しておくことがポイントです。

なお、ペルソナ作成については、記事「【BtoB企業向け】ペルソナの作り方とその実例」をご覧ください。その上で自社に適したリードクオリフィケーションの手法を選択しましょう。

リードスコアリングの実施

リードクオリフィケーションを進めようとする際には「リードスコアリング(数値化・点数化)」を試みるのがおすすめです。

リードスコアリング(数値化・点数化)とは具体的には、見込み客の属性情報(企業規模、業種、役職など)や、行動情報(Webサイト訪問履歴、資料ダウンロード履歴、メール開封履歴など)に基づき、点数を付与して数値化を行うことです。このスコアから、購買意欲の高いリードを特定し、優先的にアプローチすることが可能になります。

スコアリング作業は、「Excelなどの表を使って手入力でやる」というよりは、MAツールの機能として搭載されていることが多いため、ツールを使うのがおすすめです。

リードの母数が多い場合、手動だと時間も労力もかかるうえに、数値化・点数化の精度が一定にはなりにくい(属人化しがちである)からです。MAツールの中には、AIが搭載されていて、膨大な顧客データを洞察して自動でスコアリングしてくれる製品も見られます。

アンケートやフォームによる情報収集

リードの母数が少ない場合や、MAツールをうまく活用できない場合(マーケティング部門とデータ連携が困難などの理由で)には、見込み客に直接アンケートを取って、情報収集して購入意向を聞く手法も考えられます。

具体的には、Webサイトの問い合わせフォームや資料請求フォームで、見込み客の業種、役職、導入検討状況などの情報も収集できるように、フォームの入力フィールドを整えておきます。

見込み客にとっては、氏名やメールアドレス、所属先企業などを入力する以外に、入力フィールドが増えてしまいますが、「少しハードルがあっても、そこを乗り越えてわざわざコンタクトを取ってきてくれた、比較的熱量の高い(少し手間の要るプロセスに関与してくれる、エンゲージメントが高い)人」という判定材料にもなり得るでしょう。

そこで得られた情報をもとに、リードの優先度を判断し、「この人にはウェビナーを案内しよう」「さらに別の資料を提供しよう」といった、一人ひとりの意向に沿った適切なフォローアップを行うことができるでしょう。

フレームワークによる確認

ここでは、営業活動における見込み客の見極めのフレームワークを紹介します。

マーケティング部門から案件を引き継いだあとはもちろん、自力でアプローチする場合も役立ちます。製品・サービスの価格帯、対象とする見込み客の企業規模、営業担当者のスキルなどによって、適したフレームワークを活用しましょう。

BANT(バント)条件

BANTとは、IBM社が作成したフレームワークで、営業活動において見込み客のニーズ、予算、購入時期、発注権限があるかどうかを確認するフレームワークです。早期に以下4点を確認することで、その後の営業活動の力の入れ度合をコントロールできます。

- Budget(予算) :課題に対応するための予算はあるか? どのくらいか?

- Authority(権限):購買決定を下す立場にある人物か?

- need(ニーズ):どのような課題を持っているか? 何を望んでいるか

- time(時間):いつまでに課題を解決したいか?

CHAMP(チャンプ)

CHAMPはBANTに比べると、見込み客がより課題(希望、ニーズ、ペイン)に向き合いやすく、社内での優先順位の高さも確認できる項目で構成されているフレームワークです。初期の見込み客の絞り込みには必要十分な内容でしょう。

- Challenge(チャレンジ):どのような課題を解決する必要があるか(すべきか)

- Authority(権限):購買決定を下す立場にあるか? ほかに意思決定に影響を与える組織や人物はいるか?

- Money(予算):課題に対応するための予算はどのくらいをイメージしているか?

- Prioritization(優先順位):問題の解決策をいつ実施するか?ほかに優先すべきソリューションを検討しているか?

GPCTBA/C&I

GPCTBA/C&Iは、HubSpotが開発したフレームワークです。かなり詳細ですが、より担当者の本気度を測定することができるフレームワークです。

- Goals(目標):現在の最優先事項は何か?

- Plans(計画):どのような計画でその目標を達成しようとしているか?

- Challenges(挑戦):どのようなことの実現にチャレンジしたいか?

- Timeline(タイムライン):いつまでに解決したいか?

- Budget(予算):予算はどのくらいか、追加資金を割り当てられるか?

- Authority(権限):決裁権者か、他に誰がこの購入決定に関心を持っているか?

- Negative Consequences(否定的な結果):この目標を達成できなかったらどうなるか?今のままではどのくらいのコストがかかるか?

- Positive Implications(肯定的な結論):この目的に達したら何を達成できるか?

MEDDIC(メディック)

MEDDIC は、IT企業の社員が考案したフレームワークです。BtoBSaaSのように導入を決める部署と実際に活用する部署が異なり、社内の複数関係者に賛同を得ると導入決定や導入後のスムーズな運用につながる製品・サービスに適しています。

- Metrics(測定指標):製品・サービスの導入で期待する効果や利益はなにか?

- Economic Buyer(決裁権限者):予算の決定権を持つ人か?

- Decision Criteria(意思決定基準):購入決定権を持つ人は誰か?

- Decision Process(意思決定プロセス):決定までの期間、関係者の把握等

- Identify Pain(課題):製品・サービス導入で解決したい課題はなにか?

- Champion(擁護者):提案に好意的な社内で影響力のある人物は誰か?

まとめ

新規顧客の獲得で重要なのは、自社に合う属性の企業や今後成長が著しい企業にタイミングよくアプローチできるかです。

しかし、インバウンド営業の場合はアウトバウンド営業のようなストレートなアプローチはできません。大量にリードをリードジェネレーションしたら自社の理想の顧客データに合う見込み客を絞り込んでいく、データをもとにしたリードクオリフィケーションの実施が不可欠です。

また、前提として見込み客の選別となる「自社の理想の見込み客の基準」があり、「リードジェネレーション(見込み客創出)」「リードナーチャリング(見込み客との信頼関係の醸成)」の段階で、リードの量と関連情報を集められていることがリードクオリフィケーションを成功させるポイントです。