近年は、「ストーリーとしての競争戦略」「プロセスエコノミー」などと表現されるように、完成品としての商品・サービスだけではなく、その背景にある物語や、完成品になるまでの過程をある主の価値として、ブランディングが行われるようになってきました。

オンリーワンの商品であること、独自のポジションを得ている商品・サービスの理由は、かならずしも商品の機能や革新性だけにあるのではありません。商品・サービスのポジショニングには現実のプロダクトのポジショニングと、顧客の心の中のポジショニングがあります。

本記事では、マーケティング担当者が知っておくべき「ポジショニング戦略」について解説します。ポジショニング戦略の本質を理解して、新たな視座で自社および各商品・サービスの価値を捉えると、これまでと違ったマーケティングアプローチができるのではないかと思います。

ポジショニング戦略とは

ポジショニング戦略とは、市場だけでなく顧客の心の中に自社の商品のポジションを築き、独自性をきわだたせ、差別化を図るマーケティング戦略です。

たとえば、SaaS業界ならMicrosoftは「巨大帝国」、Salesforceは「SaaSの王者」といった冠がついています。両社とも自称したわけではないでしょう。しかし、事業戦略や発信する有形無形のメッセージから、いつのまにか称されるようになりました。

このようなポジショニングのイメージは自覚的に演出したものであっても、無意識であったとしても、一度確立されるとなかなか変わりません。人々の頭の中に確固たるポジションが築かれ、ブランドイメージにつながり、購買意欲に影響します。

企業はスタートアップの段階から、製品のポジショニングを戦略的に考えていく必要があります。

発展の背景と関連書籍

マーケティングにおけるポジショニング戦略は、1950〜60年代に普及し、以来強力なマーケティングコンセプトとして使われ続けていました。

初期は製品そのものが焦点でしたが、次第にブランドの信念も含むように進化します。

1978年には、米国の世界的コンサルティング会社トラウト&パートナーのJack Trout(以下、ジャック・トラウト)氏とAl Ries(アル・ライズ)氏が、共著で『Positioning: The Battle for Your Mind』を出版。

この書籍で提唱された「ポジショニングとは、消費者の頭の中における位置づけである」という概念は、従来のマーケティングの枠を超えた画期的な視点として、世界中のマーケティング担当者に強い影響を与えたのです。

(出典:楽天ブックス)

この原書の日本語版である『ポジショニング―情報過多社会を制する新しい発想 』は、日本においても長年にわたり支持されており、マーケティングの実務者にとってのバイブルとされています。現代の消費者は情報の波にさらされており、企業が選ばれるためには、まず頭の中での明確な位置づけを築くことが不可欠だというメッセージが本書を通じて伝えられています。

マーケティングの神様と呼ばれるPhilip Kotler(フィリップ・コトラー)氏も序文で、「『4P』の前に、何よりも重要なステップはもうひとつの『P』である、それはポジショニングである」と、絶賛推薦しています。

書籍には、豊富な広告の成功事例と失敗事例、情報過多社会でのポジショニング戦略の基本、実践方法が掲載されています。ポジショニングをリアルな市場での位置とイメージしていた人は、この本から新たな視座を得ることができ、ブランディングのノウハウが学べるでしょう。

ポジショニング戦略のもとになるSTP分析

STP分析は、誰に、何を、どう届けるかというマーケティングの根幹に関わるフレームワークです。これはポジショニング戦略の前提となるプロセスであり、ポジショニング単体では機能しません。STPの前工程を無視したポジショニングは、主観的な思い込みや自己満足で終わってしまうリスクを伴います。

そのため、Segmentation(市場の細分化)、Targeting(ターゲットの選定)、Positioning(位置づけ)の順に、段階的かつ論理的に構築することが重要です。この順序を丁寧に踏めば、ブランド構築や商品・サービス設計の精度が高まり、より実効性のあるマーケティング戦略を展開できます。

ここでは、STP分析について見ていきましょう。

Segmentation(セグメンテーション)

セグメンテーションとは、市場全体を、共通したニーズをもつ集団へと切り分ける工程です。一般的には属性、行動、心理などでセグメントされますが、これらを表面的にスライスするだけでは不十分です。

成果に直結するセグメンテーションとは、本当に価値を感じる集団を見極め、それ以外を切り捨てるプロセスにほかなりません。

特にBtoB領域では、業種、売上げ、従業員規模といった表面的な基準にとどまるケースが多く見受けられます。しかし、こうした分類では、現場の意思決定に影響を与える真のインサイトには到達できません。むしろ、以下のような視点から分類を行うことが、実務では有効に機能します。

- 課題の成熟度(そもそも課題を認識しているか)

- 意思決定構造(トップダウンか、ボトムアップか)

- テックスタックとの親和性(導入障壁の有無)

セグメンテーションの精度は、後続の戦略すべてに影響を与える初期変数です。雑な分類は、以降の施策の混乱を招きかねません。

Targeting(ターゲティング)

ターゲティングとは、選定したセグメントの中から勝てる市場、勝ちやすい市場を見極めるプロセスです。重要なのは、市場規模の大きさや成長性といった定量的な指標だけで判断しないことです。

本質的には、マーケティングリソースを集中投下することで、相対的な優位性を築ける市場を選定できるかどうかが問われます。

たとえば、大企業向けに汎用的なSaaSを販売するよりも、特定の業界に強みを持つ中堅企業に対して業界専用パッケージとして提供した方が、営業コストや競合リスク、顧客の受容性のすべてにおいて有利になる可能性があります。

ターゲティングにおいては、次の問いを徹底的に検討しましょう。

- このセグメントで、自社のプロダクトは圧倒的な価値を発揮できるか

- その価値を顧客が自然に認識し、理解しやすい市場特性があるか

- 競合がすでに強固なポジションを築いていないか

ターゲティングは単なる市場の選択ではありません。それは、リソースを集中させるためにあえて他を切り捨てる判断であり、経営判断に近い重要なプロセスです。

Positioning(ポジショニング)

セグメンテーションとターゲティングを経て、はじめてポジショニング戦略に進むことができます。ポジショニングとは、選定したターゲット市場の顧客の頭の中に、自社の価値をどのように印象づけるかを設計する戦略です。

マーケティングの第一人者であるジャック・トラウト氏とアル・ライズ氏が述べるように、ポジショニングは消費者の頭の中の戦いです。重要なのは製品スペックなどの実態ではなく、顧客にとって相対的にどう認識されるかという点になります。

つまりポジショニングとは、自社が提供する価値を市場環境と競合の中で独自の立ち位置として確立する設計行為です。ただし、どれほど優れた設計であっても、顧客に認知されなければ意味がありません。そのため、ブランド、クリエイティブ、コピー、営業トーク、カスタマーサポートなど、すべてのタッチポイントにおいて一貫性のある訴求が求められます。

ポジショニング戦略がビジネス上なぜ重要なのか

ポジショニング戦略が重要である理由は、顧客に選ばれる理由を構築することに尽きます。言い換えれば、明確なポジショニングがなければ、顧客の記憶に残らず、そもそも選択肢として認識されません。

以下では、ポジショニング戦略の重要性を、以下の3つの視点から解説します。

競合との差別化を明確化できる

ポジショニング戦略の本質は、競合との差別化を持つことではなく、それを顧客の認知において明確に伝えることにあります。顧客にとって違いが見えなければ、それは存在していないのと同じ。ポジショニングとは、顧客には見えにくい自社の独自性を、意味のある選択肢として頭の中に浮かび上がらせる行為です。

差別化は機能、価格、デザインといった物理的な違いだけを意味するものではありません。実際の選択は、自分にとって意味があるかどうかという主観的な解釈によって行われます。顧客は製品そのものの違いではなく、選ぶべき理由という納得感を求めているわけです。

ポジショニングが明確であれば、顧客の頭の中に「○○といえばこの会社」というフレームが形成され、比較軸を自社にとって有利なものに変えられます。さらに、主観的な納得感が高まり、選ばれる理由として機能するでしょう。

反対に、ポジショニングが曖昧な場合には次のような問題が生じます。

- 価格でしか差が出せず、安さで選ばれる消耗戦に陥る

- 記憶に残らず、比較対象にすらならない

- 営業やマーケティング、プロダクト開発で認識がバラつき、訴求に一貫性がなくなる

こうした事態を避けるためには、ポジショニングによって差別化の意味を明確にする必要があります。

ポジショニングとは、単に違いを作る戦略ではなく、その違いの意味を顧客に理解させる戦略です。

差別化とは、製品側の話ではなく、顧客の頭の中で起きる選別プロセスです。

ポジショニングが弱ければ、違いがあっても認識されずに終わります。逆に、強いポジショニングは、同じ機能でも選ぶ理由として理解される力を持ちます。

ターゲットへの訴求力を高める

ポジショニング戦略とは、誰に、どの価値を、どう認知させるかを戦略的に選び抜くことで、訴求の精度と貫通力を最大化する設計行為です。伝わるかどうかは表現テクニックではなく、ポジショニングの設計精度によって決まります。

まずポジショニングによって、伝えるべき相手が明確になります。

よくいわれることですが、市場の大多数をターゲットにしては、誰にも刺さらないメッセージになりかねません。しかし、ポジショニングを明確にして特定のターゲットに絞り込めば、具体的な言葉を用いて、訴求力の高い施策を実行できるのです。

ある層に刺さるためには、他を切り捨てる判断が必要です。その決断を裏付けるのがポジショニングというわけです。

一貫したブランド体験に寄与する

ブランド体験とは、企業やプロダクトとの接点を通じて、顧客の頭と心に蓄積される一連の認知、感情、記憶の総体です。優れたブランド体験を実現するには、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、すべての接点で同じ価値を提供しなければなりません。

この一貫性を支える構造的な起点こそが、ポジショニング戦略です。あらゆる表現、体験、判断の基準となり、ブランドの重力中心として機能します。

ポジショニングはまず、自社が何者であるかという問いを明確に定義します。そもそも、自社が提供する価値を全社員が説明できるでしょうか。もし答えられない社員がいたり、回答にばらつきがあったりする場合、一貫したブランド体験の提供は困難です。

ポジショニングが明確になれば、誰の中で、どのような価値で、どのような立ち位置を築きたいのかという共通認識が社内に生まれます。これがブランドアイデンティティの基盤となるのです。社内の認識が統一されれば、Webサイト、営業資料、サポート対応、プロダクトのUIなど、あらゆる接点で一貫性のある表現が可能となり、顧客の中に明確な印象が蓄積されていきます。

また、ポジショニングは社内の意思統一にも大きく寄与します。営業、マーケティング、カスタマーサポートなど各部門が共通の前提に基づいて行動できるため、表現や判断のばらつきがなくなり、統一されたブランド体験が実現されます。

ブランド体験は、ポジショニングによって意図的に設計される資産です。一貫性とは、偶然に生まれるものではなく、明確なポジショニングという構造の上に築かれます。感じさせる価値が統一されてこそ、顧客の記憶に残るブランドが形成されるのです。

ポジショニング戦略はどのようなタイミングで検討するべきか

ポジショニング戦略は、一度決めたら終わりではなく、外部環境や内部資源の変化に応じて、継続的に見直すべきです。環境や組織の変化を無視したまま、過去のポジションに固執し続けることは、競争力の低下を招く原因となります。

実務において、ポジショニングを再設計すべき明確なタイミングは、次の3つに整理されます。

新商品やサービス開発のタイミング

ポジショニングは、製品やサービス開発の前提条件です。

設計や仕様を固めた後に売り方を考える、いわゆるプロダクトアウト思考では、顧客の意思決定プロセスを無視することになり、失敗のリスクが高まります。

たしかに、iPhoneやウォークマンのように、プロダクトアウトで成功した例もありますが、それらは独自技術、圧倒的な完成度、時代との一致、徹底したブランディングなど、複数の条件が重なった例外的なケース。意図せずプロダクトアウトに陥った場合、成功はむしろ困難です。だからこそ、ポジショニングを軸としたプロダクトイン思考が求められます。

製品が市場に出た瞬間から選ばれるかどうかは、顧客の認知の中でどう位置づけられるかにかかっています。顧客はスペックの優劣ではなく、「これは自分のための商品だ」と感じられるかどうかで選びます。そのため、開発の初期段階からポジションを明確にし、顧客の認知構造に働きかけることが不可欠です。

また、開発後に差別化を図ろうとすると、UIや訴求軸の修正といった手戻りが発生し、コストが増大します。初期段階でポジショニングが定まっていれば、設計自体が差別化の手段となり、無駄を防げるでしょう。

開発前に検討すべき問いは、次の3つです。

- 誰の頭の中で、何と比較されるのか

- 競合と争わずに済む独自のポジションを築けるか

- そのポジションを、どのように顧客の認知に浸透させるか

これらに答えが出せない状態での開発は避けるべきです。ポジショニングとは、作る理由の証明であり、売れるという仮説そのものです。

新規市場(ターゲット層)に参入するタイミング

新たな市場やターゲット層への参入は、一見すると既存商品を新しい場所で販売するだけのように見えますが、実際には市場文脈の大幅な書き換えが求められます。既存市場で機能していたポジションが、新市場では通用しないことが多いためです。

まず、市場が変われば顧客が比較する選択肢、つまり競合の顔ぶれが変わります。同じカテゴリーのSaaSが競合であっても、別の市場ではアナログ手法や現状維持が競合となることもあります。従来の強みが、そもそも比較対象にすらならない可能性さえもあるのです。

次に、顧客の常識や前提も市場ごとに異なります。同じ言葉や機能でも、市場によってポジティブにもネガティブにも受け取られ方が変わります。一例をあげると、AIは業務効率に役立つと受け取る市場もあれば、仕事を奪うと捉えられる市場もあるわけです。新市場でのポジショニングを誤れば、以前の強みが弱みとなって伝わりかねません。

これらの違いを踏まえると、新市場に参入する際には、以下のような再設計が不可欠です。

- 顧客の課題構造

- 意思決定プロセス

- 比較される選択肢(脳内競合)

- 自社の強みの意味づけ

- 訴求タイミングと届け方

これらを見直さず、既存市場のポジショニングをそのまま持ち込んだ場合、「刺さらない」「ニーズがない」と誤認し、撤退に追い込まれるリスクが生じます。しかし、それは市場にニーズがないのではなく、その市場における有効なポジションを設計しなかったことが原因です。

競合環境や顧客ニーズが大きく変化したタイミング

市場における自社の立ち位置を決めるのは、企業ではなく顧客です。

顧客の頭の中で、どのように記憶され、比較され、選別されているかによって決まります。しかもその認知構造は、競合の動きや顧客の意識変化によって常に塗り替えられています。つまり、自社が何も変えていなくても、ポジションは自然と崩れていくわけです。

ポジショニングを再編するべき理由を3つに分解して整理しましょう。

第一に、競合環境の変化が顧客の比較軸を再構成するためです。新たな競合がより安価で使いやすい代替手段を提示したり、業界の訴求軸自体を変えたりしてくることで、従来の差別化ポイントが無効になります。

たとえば、UIの優位性を武器にしていた企業が、後発の競合にUIと価格の両面で追いつかれた場合、その強みはもはや有効ではありません。旧来の文脈に縛られたままでは、明確な違いのない平凡なプロダクトに成り下がってしまいます。

第二に、顧客ニーズの変化があります。

これは機能要望の変化ではなく、価値判断の軸そのものの変化を指します。たとえば、コスト削減重視から持続可能性重視へ、操作性よりも導入後の定着支援へ、スピードよりも分析の深さへと関心が移ることがあります。こうした変化に対応できなければ、かつて有効だったポジショニングも、今のニーズには合わないものとして認識されていきます。

第三に、市場構造そのものの変化です。法規制、経済環境、社会的価値観の変動など、外部要因が訴求軸の有効性を損なうケースもあります。たとえば、これまで技術的に優位性を持っていたものの、法規制によりその技術によって解決できる範囲を限定されてしまった場合などがあります。

これらの変化を無視してポジショニングの再設計を怠ると、以下のような現象が起き始めます。

- 競合と比較して違いが説明できなくなる

- 顧客から「どこも同じ」と見なされ、記憶に残らなくなる

- 営業や広告の反応が鈍化し、訴求の効果が低下する

- 価格のみで判断され、価値訴求が通用しなくなる

こうした現象はすべて、変化に対応できていないポジショニングの崩壊によって引き起こされます。ポジショニングは静的な決定事項ではなく、変化を前提にした戦略的構造物です。企業は市場の変化に応じて、自社の価値の意味づけを更新し続けなければなりません。

ポジションを明確にし他社と差別化する意味とは

ポジションを明確にするとは、具体的にどのような意味なのでしょうか?ここでは、ポジションを明確にして他社と差別化する意味を整理していきます。

その1:心の中にポジションを確立すること

実際のシェアと、人の頭の中、心の中での商品サービスのポジションは乖離しています。

たとえば、スマートフォンの世界的なシェアは、iPhoneよりAndroidが高いのをご存知でしょうか? 誰もがスマートフォンといえばiPhoneを思い浮かべます。しかし、シェアはAndroidが圧倒しています(もちろん、そもそもの戦略の違いもあります)。

iPhone登場時の鮮烈な印象、スティーブ・ジョブズ氏の魅力、美しいUIや操作性などがあっというまに、「スマートフォン=iPhone」というポジションを築き、多くの人の脳内で残り続けているからです。ちなみに、スマートフォンを発明したのもアップルでなくIBMです。

2021年時点でのブランド別シェア1位はサムスン。それでも、スマートフォン=サムスンには、今後もならないでしょう。スマートフォン=iPhoneという、多くの人の脳内で確立されたポジションには揺るぎないものがあります。

(出典:7t.co/blog)

実際に2025年時点では、世界のスマートフォンシェアの1位を占めているのはAppleで、次いでSamsungです。スマートフォンと機能面での差別化が難しい市場においても、確立したポジションで着実にシェアを積み重ねた事例といえるでしょう。

その2:プロダクトポジションとコピーポジションを意識

ポジショニングには、プロダクトポジションとコピーポジションがあります。少し前までは、プロダクトポジション中心でも十分差別化が可能でした。しかし、近年のような情報化社会かつ、テクノロジーの発展で技術での差別化が困難になった時代においては、コピーポジションが重要になります。

なぜなら、人々はあまりに多くの情報にさらされており、わかりにくいメッセージはすぐ忘却するからです。商品・サービスの強み、魅力を一行でシンプルに伝えることが、ポジショニング戦略において重要になってきます。

具体的にはシンプルで覚えやすいネーミング、商品紹介のコピーが求められます。その前提には顧客理解、自社の強みの理解、他社との位置関係の理解が必要です。

その3:セグメンテーションとペルソナの明確化

ポジショニング戦略とは、自社の商品・サービスを、どのような顧客層にどのように認識してもらうかを明確にして、マーケティング戦略に取り組むことです。

BtoBの場合はBtoCとは違い、一般消費者に商品・サービスを知られる必要はあまりありません。あくまで、狙っている市場で競合他社といかに差別化するか、独自のポジショニングを得るかという陣取りゲームのようなものです。

市場をセグメントし、見込み客が何を求めているかを理解するためにペルソナ(半架空の理想的な顧客プロファイル)を明確にしましょう。また、自社の商品・サービスの強み・弱み、他社の強み・弱み、顧客のニーズを踏まえてポジショニング戦略を進める必要があります。

最初にポジショニング戦略を決めて、それにそって製品企画、価格戦略、マーケティング戦略を進めることが大切です。

(参考:『ポジショニング戦略』『ラブロック&ウィルツのサービス・マーケティング』)

ポジショニングを明確にするための4つのフレームワーク

では、どのように自社や商品のポジショニングを決めればよいでしょうか? ここでは、ポジショニングを明確にする4つの手法を紹介します。

ポジショニングステートメント

ポジショニングステートメントとは、企業がその商品・サービスのポジションを明確に文章で表明したものです。

新商品をブランド化するため、コンセプを固めるため、企業のポジションを明確にするために作成します。ポジショニングステートメント作成用のテンプレートは、さまざまな企業が無料で公開しています。

中でもシンプルなのは、元GoogleのSteve Blank(スティーブ・ブランク)氏が開発した以下のフレームワークでしょう。

We help (X) do (Y) by doing (Z).

私たちは(Z)をすることで(X)が(Y)をするのを助ける

自社の商品サービスをZに、Xにお客様を、Yにお客様の成功を入れてみると骨組みができます。それをブラッシュアップしましょう。

ポジショニングマップ

ポジショニングマップは知覚マップとも呼ばれます。ポジショニングマップを作成すると、市場内で自社の商品・サービスのポジションを俯瞰できます。競合他社の位置と規模を以下の図のようにマッピングしてみると、独りよがりにならず顧客視点での自社のポジショニングを把握できるでしょう。

自社の商品・サービスの魅力が価格なのか? 機能性なのか? など優位性が見えることや、競合他社とぶつからない位置はどこかを把握できます。できるだけ他社と激突しないスペースを見つけて、自社のポジションを確立するのに役立ちます。

ポジショニングマップの例

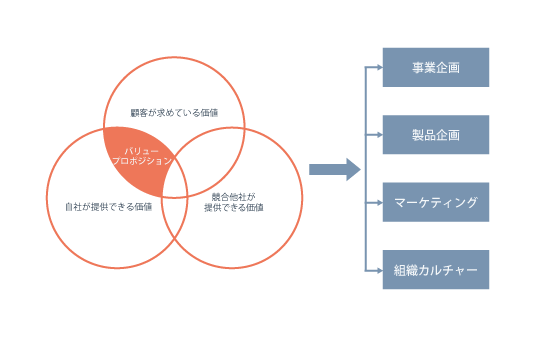

バリュープロポジション

バリュープロポジションは、1988年に米McKinsey & Companyのマイケル・ラニング氏とエドワード・マイケルズ氏の論文で使用されたことがきっかけで世にでてきた言葉です。

バリュープロポジションとは、競合他社では提供できず自社だけが提供できる価値、いわゆるオンリーワンの価値のことです。ただ、顧客のニーズを起点としてファクトにもとづいた価値であり、企業理念とは異なります。

バリュープロポジションは、事業戦略やマーケティングの核です。バリュープロポジションを明確にすることで製品企画、マーケティング、サービス、組織カルチャーなども競争上の優位性を持てます。

バリュープロポジションを明確にするチェックリスト、フレームワークなどもありますので、活用して自社が提供できる価値、自社の価値のポジションにいるか把握してみましょう。

ユニークセリングポイント(USP)

ユニークセリングポイント(USP)とは、独自のセールスポイントのこと。自社または製品が、他社よりもいかに独自の価値があり優れているかを知らせる手法です。

1940年代前半、テレビ広告のパイオニアであるテッド・ベイツ&カンパニー社のRosser Reeves(ロッサー・リーヴス)氏によって作られました。

USPは他社が競争ができないポイント、他社が提供していない特徴を打ち出すことが成功の鍵です。独自性が伝わることで、ポジティブな印象が強く残り、ブランド想起レベルを上昇させます。

ポジショニング戦略がうまくできている企業事例

ここでは、SaaS企業やベンチャー企業でポジショニングを上手に活用している4つの事例を紹介します。

「Zoomする」という言葉が生まれるほどの浸透

(出典:Zoom)

世の中には、Salesforce、HubSpotを知らなくても、Zoomを知っている人はたくさんいます。Zoomのすごさは、キャッチフレーズなしの「Zoom」で人々が何の商品・サービスか理解できることです。

「〇〇ならZoom」ではなく、ZoomはZoom、そのまま商品ジャンルになっています。「Zoomする」はWeb会議をするとイコールであり、メールする、ググる、電話すると同じレベルで日常会話で使いこなされています。たとえば、「LINEする」があくまでLINEのみを指すことを考えると、凄さがわかります。

機能面だけ見れば、最近はGoogle meetもどんどん便利になり、各種ビジネスチャットもオンラインミーティングなどを簡単にできるようになりました。しかし、人々の頭の中に「Zoomする」はしっかり入り込んでいます。スマートフォン=iPhoneという第一想起があるように、Zoomのポジショニングは強固であり、人々の頭の中に残り続けるでしょう。

AIを活用したクラウドip電話サービスZoom Phoneは700万ライセンスを突破しており、電話営業や顧客対応の有益ツールとして注目を集めています。

製薬業界No.1のポジショニング:Veeva

(画像出典:Veeva Systems )

Veevaは製薬、医療機器、コンシューマーヘルスなどのライフサイエンス業界に特化したSaaS。世界シェアは80%です(出典:公式サイト)。

「世界最大のバーティカルSaaS」とも呼ばれています。ボードメンバーは業界出身者であり、医療機器、製薬業界というコンプライアンスに厳しい、専門知識が必要な業界にいち早く参入して、圧倒的なポジションをとりました。

参入障壁が高い業界で、トップのポジションを不動のものとしています。

SaaS業界はまだ新興市場。探せばナンバー1になれる領域はあるでしょう。早期に見つけて、ポジションをおさえることが理想です。

CEOイーロン・マスクが広告塔 - Tesla(テスラ)

(出典:Tesla)

電気自動車といえばテスラです。実際にはテスラの事業内容は幅広く、人によって捉え方は多彩ですが、一般大衆にはそのようなイメージが浸透しているかと思います。

テスラのポジショニング戦略は、おもにCEOのElon Musk(以下マスク)氏が担っています。メディアへの登場の多さ、X(旧Twitter)での積極的な発信、世界的に重大な出来事が起きたときの耳目を集める発言などは、世間を揺るがし、株価を上下させ、人々にテスラの社名とマスク氏の顔を印象づけます。

驚くことに、2020年にテスラは「PR担当部署を解散させた」そうです。報道機関からの問い合わせへの回答停止、2021年時点でもPR部門を再度持つことはないと考えをのべています。米国の一般的なPR重視の企業とは真逆の方針です(2022年にXを買収したので自社メディアは持ちましたが)。

現在のテスラ車のシェアは高く、電気自動車=テスラというポジションはファクトです。数多くのライバルメーカーが参入していますが、2024年の電気自動車の世界シェアはTeslaが圧倒的に1位となっています。

iPhoneと同じように、多くの人の心にテスラの印象が残り続けた結果、「電気自動車といえばテスラ」という第一想起ブランドとして刷り込まれたことが大きな要因となっているでしょう。

さらに、テスラの場合「テスラ=イノベイティブ」「テスラ=宇宙事業(実際はスペースX)」「テスラ=破天荒」など、マスク氏の個性と紐づいたさまざまなブランドイメージが、人々の頭の中で構築されつつあります。

一般に企業の印象はばらつかないことが望ましいのですが、経営者が広告塔の場合、さまざまな要素は一人の経営者の能力・人格と結びつき統合された個性に見えます。

CEOが広告塔だと、個人の個性が企業の独自性のアイコンとして人々の脳内に記憶されるわけですが、世の中には2人と同じ人はいないので、ある意味もっとも差別化を図りやすいポジショニング戦略かもしれません。

日本の中小企業の味方:ものレボ

(出典:ものレボ株式会社)

ものレボ株式会社は、工程管理SaaS「ものレボ」を提供する日本のスタートアップです。

長年製造業に携わってきたメンバーが集まって立ち上げた「ものレボ」は、製造現場と少量多品種・短納期の調達ニーズを持つ企業のマッチングサイトです。

発注先への依存度が高く、営業力が弱い中小企業が系列以外からも受注でき、工場の稼働率アップと売上げ拡大につながるメリットがあります。発注企業は調達が効率的になるでしょう。「ものレボ」は2019年1月にリリースして、すでに国内外77社130工場に活用されています。

ものレボのポジション

グローバル化による大企業の海外移転、長引く不況によるコストダウン圧力など、日本の中小企業をとりまく環境は悪化する一方です。

「中小企業の強い味方」的なポジショニングはわかりやすく、顧客層だけでなく多くの人の共感を集めるでしょう。多くの中小企業が消えていくことは日本の社会課題であり、応援したくなるようなポジションにいるからです。

建設業界の施工現場の構造的な課題を解決するアンドパッドも似たポジショニングです。

日本ではDX化が遅れている業界がたくさんあります。ITで役立てることはあっても慣習、規制などが複雑で未着手になっている領域です。ここばかりは外資が参入してきても寄り添うことが難しいと思うので、チャンスがある空きスペースだといえるでしょう。

掃除機業界の比較軸を再定義:Dyson

(出典:Dyson)

掃除機市場は典型的なコモディティ市場であり、製品間の機能差はごくわずか。価格競争が激しく、低価格モデルが多数を占めていました。家電量販店ではワット数、重量、ノズルの形状といったスペックによる比較が当然とされ、たとえ製品に違いがあっても、顧客がそれを認識できない構造になっていました。

つまり、どんなに優れた技術があっても、選ばれるための意味づけがなければ、差別化は困難だったのです。

こうした状況を打破したのがDysonです。同社は「吸引力が変わらない、ただひとつの掃除機」というコピーで登場し、市場の比較軸そのものを再定義しました。

従来の訴求軸がワット数、価格、サイズ、静音性などに分散していた中、Dysonはそれらを一切切り捨て、「吸引力が落ちない」という一点に訴求を集中。結果として、顧客の認知の中では「掃除機=吸引力」「吸引力といえばDyson」「つまり掃除機といえばDyson」という三段論法が形成されました。

この「吸引力が変わらない」という訴求は、単なる性能の強調にとどまりません。ゴミが詰まると吸引力が落ちる他社製品への不安喚起、メンテナンスの不要性、耐久性、手間の軽減といった情緒的ニーズにも訴えています。

また、Dysonは高価格帯の製品ですが、吸引力が落ちないことで長期間使えるという合理性を訴え、むしろ価格が価値の証明として機能しました。唯一性があるからこそ高くても選ばれる、高価格であることが「良い選択をした」という購入者の正当化材料になったのです。

このようにDysonは、「吸引力が落ちない」という明確なポジショニングを軸に、市場のルールを書き換え、自社のブランドを確立しました。その成功の背景には、技術、言語、デザイン、体験のすべてを連動させた、極めて構造的なポジショニング戦略が存在していたのです。

まとめ

マーケティング領域でのポジショニング戦略とは、見込み客の「頭の中のポジショニングを築く」ことが主な目的です。

さまざまなポジションが考えられます。「業界No.1」「業界の革命児」「オンリー1」「地域No.1」「〇〇領域のNo.1」「イノベーター」など、何か1位になれる領域があればベストです。

あるいは「Z世代の社長が率いる〇〇会社」「〇〇出身のCEOがいる会社」という人材を切り口にしたポジショニングもありでしょう。「新興国の〇〇を解決する」「〇〇の民主化を実現」でもよく、要は「見込み客に刺さる何か」で第一想起されることがポイントです。

ポジショニング分析フレームワークを活用して、まず自社の強み・独自性を多角的に分析してみましょう。そして、自社が第一想起されるためのマーケティング戦略を考えるのが大切です。