コロナ禍に米国の巨大IT企業が成長した、インドのIT業界でユニコーンが続々と生まれたとというニュースが出ています。国内でもテレワークに移行する企業が急速に増えたため、結果的にDXが推進され、明暗は分かれたものの多くのSaaS企業にとっての追い風になったと言えるでしょう。

まだまだ同じような状況が続きそうなこともあり、2021年には一気に成長を加速させたいと考えるSaaS経営者の方も多いのではないでしょうか? とはいえ、アーリーステージの企業にとって勝負をかけるタイミングは、生死を分けるといってもよいくらい重大でかつ見極めが難しいもの。

国内ベンチャー市場を振り返っても、天才的な起業家が早すぎる勝負に踏み切ったゆえに頓挫し、その後にやや遅れて登場してきた企業に果実を持っていかれた例は珍しくありません。もちろん、慎重になりすぎてもチャンスを逸してしまいます。

スタートアップ、ベンチャー企業が成長の波にのるためには、時代の流れ、プロダクトの完成度、市場の動きなどを踏まえて適切にタイミングを見極める必要があります。また、企業の今いるステージに適したマーケティング戦略を行うことがとても重要です。

本記事では、BtoB SaaS企業のステージごとのマーケティング戦略について解説します。

BtoB SaaSのマーケティング戦略の違い

(このブログ記事での話はあくまでBtoB SaaS限定になっています)

マーケティングを成功させるには自社のビジネスモデルの理解が不可欠です。例えば、BtoBとBtoCではビジネスモデルが大きく異なりますが、同じBtoBでも細かく見るとかなり多岐にわたっています。

BtoB SaaSについていえば、その特性から一般BtoB、例えば、製造業とは商いの流れがまったく異なります。

SaaSのビジネスモデルの特徴とは?

- 物理的な物の売買が発生しない(結果、仕入原価や配送なども発生しない)

- 成約金額も大きくなく1人あたりの単価は数百円程度からスタート

- 買切り課金ではなく月額課金

- 新規開拓におけるセールスサイクルは短い(下手をするとBtoCの住宅などの高額商材よりもセールスサイクルは短い)

- 無料トライアル、フリーミアムという戦略が容易にとれる

- オンプレミスと異なりカスタマイズ性が低い(その分、周辺ツールとの連携が重要)

- 解約が容易であり、顧客満足度の高さが売上に直結する

(出典:devcom)

SaaSは顧客側からの観点で見ると価格も低く、リスクがあまりなく、手軽に導入できる魅力的なサービス。SaaS導入企業は着々と増え続けていますし、官公庁、自治体もSaaS利用に積極的なため、関心を持っている見込み客も以前より多くなっているでしょう。

しかし、BtoB SaaSについての認知が広がっているかについては、まだ微妙なところであり、「見たことのある用語だが詳しくはわからない」というビジネスマンが多いのではないかと思います。

筆者自身、前職HubSpotの前からBtoBのソフトウェア周辺におり、かれこれ10年近くこの領域にいるのでたまに感覚が麻痺しますが、SaaSビジネスやサブスクモデルのメリットデメリットなどを正しく理解している人は、一般社会ではごくごく一部です。肌感覚では、5%以下程度なのではないのかな、とも感じます。

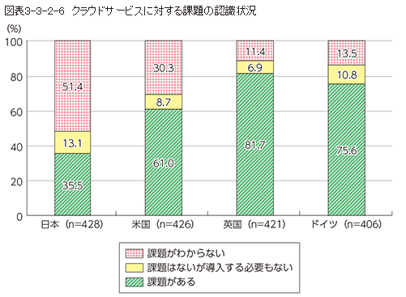

例えば、総務省の平成30年情報通信白書で公開されている「クラウドサービスについての企業向け国際アンケート調査の結果」では、クラウドサービス未導入者が持つ「クラウドサービスの課題」でもっとも多い回答は、日本企業の場合「課題がわからない」です(下図一番左が日本)。

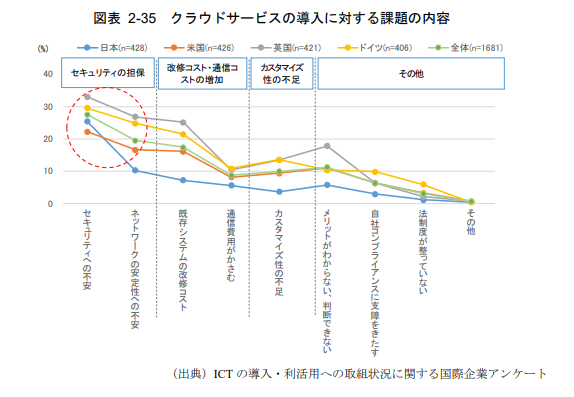

また、同調査の「導入に対する課題」についての回答も、日本は「セキュリティに対する不安」が他の国より抜きんでて高く、次が「ネットワークの安定性に対する不安」「メリットがわからない」が続きます(下図の青の線が日本)。

(出典:総務省)

要するに、クラウドシステム(SaaSも含む)で解決できる自社の課題を認識していない=SaaSに何ができるかわかっていない。だからメリットもわからない。セキュリティも不安に感じている企業が多い市場、だと認識する必要があるでしょう。

もっとも「メリットがわからない」については他の国のポイントも高く、SaaSの価値があまり伝わっていないことがうかがえます。SaaSはよく無料トライアル戦略がとられますが、これもベンダーに負担があまりないという理由とは別に、見込み客にとってSasSがわかりにくく使ってみないと理解しにくいサービスである一面も影響しているでしょう。

いずれにせよ、SaaSは正しく認知されているとはいいがたい状況なので、マーケティング施策にもまだまだ改善の余地がありそうです。

国内のBtoB SaaSマーケティングにおいては、ファネルでいうところのTOFU層(後述します)に、興味・関心をもってもらったり、自社の課題を認知してもらうための、積極的な教育的コンテンツの配信に力を入れていく必要があります。かつ見込み客にセキュリティ面、ネットワーク面について安心してもらえるかがポイントになるでしょう。

BtoB SaaSのマーケティング戦略の作り方

マーケティング戦略をたてる前提として、企業の目標を理解する必要があります。企業の目標とは企業のステージによって常に変わっていきます。あくまで目的あってのマーケティング戦略、まず自社のステージはどこか押さえ、必要なマーケティング施策を決めていきましょう。

自社のステージを理解。すべき戦略像を固める

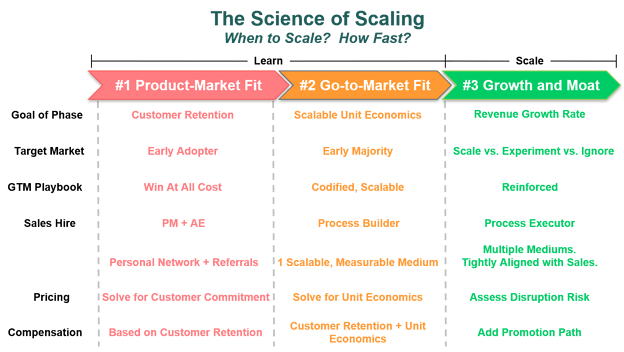

まず、自社の今のステージを理解することからスタートします。BtoB SaaSがどのタイミングで自社をスケールさせるべきかついては、当社のブログでも紹介していますが、Mark Roberge(HarvardHBS教授、元HubSpotのCRO)は、アーリーステージのベンチャー企業を、「PMF(Product Market Fit)」「GTM(Go To Market」「GM(Growth to Moat)」の3つのスケールフレームワークで分類しています。

詳細は、こちらの記事をご覧ください。The Science of ReEstablishing Growth :成長戦略に再び舵を切るタイミングは? 科学的アプローチから考える

この3種類のフレームワークでは、各フェーズ完了のマイルストーンを測定指標によって設定します。フェーズ1、2、3と進むにつれて、価格、必要な人材、営業プロセスなどのGo-To-Marketにおける主な意思決定が重視されていきます。

PMF(Product Market Fit)のステージとは

フェーズ1のPMF(プロダクトマーケットフィット)とは、自社に市場に受け入れられるプロダクトがあると判断できたステージです。一般にスタートアップ企業はPMFまでに、数々の試行錯誤を繰り返しながら、多大な労力を使います。

PMFの段階かどうかを見極める測定指標は業界、企業によって異なりますが、Mark RobergeによるとIT業界全体では、年間の顧客定着率が90%以上になったときにその企業はPMF(Product Market Fit)に達しているとみなされます(IT業界のベンチマーク)。

また、米国の比較的優秀な企業は、PMF(Product Market Fit)のインジケーターに「長期的な顧客定着率」を活用していますが、特別に優秀な企業はリーディングインジケーター(先行指標)を活用して「顧客定着率」を「予測」しています。

顧客定着率リーディングインジケーター(先行指標)のフレームワーク

「顧客の(P)%が、期間(T)以内に(E)を達成すれば[カスタマーサクセスのリーディングインジケーター]は「True」

最新のユニコーン企業で活用されているインジケーターを、上記フレームワークにあてはめると以下の通りとなります。

- Slack:顧客の70%が最初の30日間に2,000通以上のチームメッセージを送信する

- Dropbox:顧客の85%が1時間以内に1台のデバイスから1つのフォルダーに1点のファイルをアップロードする

- HubSpot:顧客の80%が60日以内に同社プラットフォームの25の機能のうち5つを使用する

このように、大きく成長している企業は、自社がPMFのステージに到達しているかを直感や経験則などの感覚に頼るのではなく、指標をもって計測し判断しています。

GTM(Go To Market)のステージとは

フェーズ2のGo-to-Marketのステージとは、PMFのステージで堅調に顧客を獲得できた企業が、さらにスケーラブルに顧客を獲得・維持していく段階です。

とはいえ大手企業のように莫大な投資を行うのではなく、採算の取れる方法で進めていく必要があります。アーリーステージの環境であれば、営業利益率やEBITDAよりも「ユニットエコノミクス」を使用して収益性を測定することが望ましいでしょう。固定費が比較的安定しているからです。

企業の顧客獲得と顧客維持の能力を証明する強力なユニットエコノミクスが、Go-to-Marketフィットのフェーズにおける数値目標となります。ソフトウェア業界のユニットエコノミクスの目標に設定される数値は以下の3つが主です。

- 生涯価値(LTV) ÷ 顧客あたりの平均獲得コスト(CAC) > 3

- 回収期間 < 12か月

- マジックナンバー > 1.0

Go-to-Marketフィットを科学的、データドリブンに定義すると、成功可能性が高いタイミングでGTM戦略を行えます。「顧客定着率」を維持しながらスケーラブルな「ユニットエコノミクス」を実現するために、GTM戦略の各コンポーネントを見直していきます。

GM(Growth to Moat)のステージとは

Moatと他社に入ってこられない「外堀(他社を引きはなす何か)」を意味します。GM(Growth to Moat)とは、他社と圧倒的な差をつける「競争上の優位性」を確立するフェーズです。Moatの例としては「価格の優位性」「ネットワークの優位性」「ブランドの優位性」などがあります。

順番としては、まずPMF(プロダクト マーケット フィット)とGo-to-Marketフィットに到達し、スケールの準備が整ってからGrowth to Moatのフェーズに進むことができます。

もちろん、実際のビジネスのフェーズの移行は先月までがフェーズ2で、今月からフェーズ3というわけにはいきません。急に人材を大量に採用し、成長を加速させようとしてもあまりうまくいきません。受け入れ体制もインフラも整っておらず無理が生じることが多いため、Mark Robergeは「プロダクト マーケット フィットとGo-to-Marketフィットを維持しながらできるだけ速いペースでスケールする」ことを推奨しています。

PMF(Product Market Fit)のマーケティング戦略

PMFで行うべきマーケティング戦略は基本的にはありません。製品のブラッシュアップをすることがすべきこと。そのため、一般的に行われているような広告やブログ、ウェブサイトの磨き込みなどのアクイジションに特化しているマーケティングやPRはまだ必要ありません。

PMF前にマーケティング専門の担当者を採用したりすると、するべきこともできることもなく、社員にとっても会社にとっても良い結果にならないため、この時点では兼任で十分です。PMFのステージにたってから、採用、顧客獲得、顧客獲得チャネルの発見、価格設定の最適化などに力を入れましょう。

GTM(Go to Market)のマーケティング戦略

GTM(Go to Market)は本格的なマーケティング活動を行い始めるフェーズです。ただし、まだまだ市場に認知されている企業や製品ではないフェーズのため、行う活動はTVCMや大規模なイベントの開催などの派手な活動ではなく、マーケティング施策を成功させるための地味で堅実な施策が中心になります。

以下のことを社内でディスカッションして決めていきます。

- 市場の定義。どの市場をターゲットにして製品やサービスを販売するか?

- 顧客。これらの市場内のターゲットオーディエンスは誰か? 個人としての顧客はどのような人物か(ペルソナ設定)。

- 流通モデル。製品やサービスをどのように顧客に届けるか。顧客にどのように見つけてもらうか(カスタマージャーニーマップの設定)。

- 製品やサービスの価格は、各顧客グループに対していくらであるべきか?

地味な作業ですが、このGTMのマーケティング戦略を正しく行うことにより、製品・サービスを発売する意議が明確になり、自分たちが誰のために何を提供しているかを社内で共有できます。見込み客に製品・サービスの購入を納得させるためにどのようなマーケティング施策を計画すればよいかがリアリティをもって理解できるでしょう。

特に、どの市場でどこの誰に製品・サービスを展開していくかを適切に定めるためのペルソナとカスタマージャーニーの設定は重要です。

製品・サービスのバイイングセンターとペルソナを特定する

製品を市場に出す準備をするときに最初にすべきことは、顧客を理解することです。BtoBでも規模の小さい企業が顧客なら、担当者の決済だけで進むこともありますが、一般にはキーマンは複数であり、何より現場の賛同が得られないと導入後の継続にも影響が出てきます。

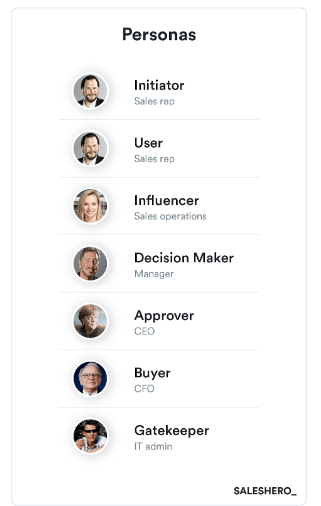

HubSpotのBlogにautomationHero_のCEOであるStefanGroschupf氏が寄稿した記事「The Proven Process for Developing a Go-to-Market Strategy」にあるバイイングセンターのペルソナのマッピング例です。製品、業界、企業規模によって必ずしも7人とは限りませんが、提案を承認してもらうにあたってどのような関係者がいるかをマッピングした図としてわかりやすいと思います。

この一人ひとりのペルソナを設定。役割、責任、キャリアの目標、抱えている課題などの一般的な感覚を掴みます。記事内にはそれぞれの「Value Matrix(価値観のマトリクス)」も図解されていますのでご興味ある方はこちらをご覧ください。

もちろん、人の個性はさまざまですが、多くの企業で経営層とマネジメント層と現場の認識の差、テクニカル部門と営業部門、経理部門などの対立の構図、意見の相違などの課題が似通っていることは少なくありません。

組織の構造をもとに、購買に関係する人たちのできるだけリアリティを持ったペルソナを作成しましょう。

(参照:HubSpot)

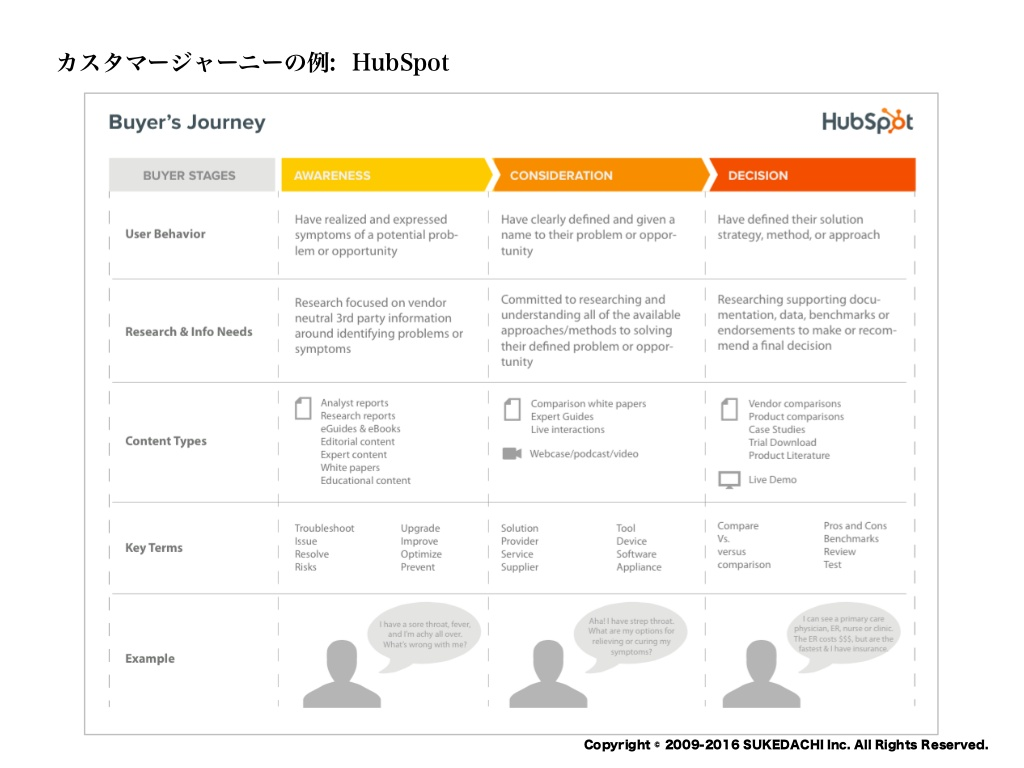

バイヤーごとのカスタマージャーニーを作成する

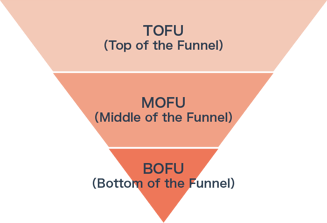

ペルソナを設定したら、カスタマージャーニーを作成します。カスタマージャーニーとは、顧客の購買行動を「旅」に例え、行動や心理の変化を時系列に見える化したものです。顧客の購買プロセスを理解するには、以下のファネルが参考になります。

TOFU(ファネルの一番上)

広告、SNS(広告や投稿)、ブログ、ホワイトペーパー、ビデオなど形式はさまざまですが、見込み客の勉強や情報収集に役立つ啓蒙的なコンテンツを用意していきましょう。一般に検索エンジンで検索して、各チャネルに到達することが多いので、どのようなキーワードで検索するかも、ペルソナをもとに設定していきます。

MOFU(ファネルの真ん中)

「検討」の段階です。見込み客が自社の課題に気づき、製品・サービスの購入によってその課題を解決できると判断している段階です。彼らはより詳しい情報を手に入れるために、eBookをダウンロードしたり、事例公開ウェビナーに参加したりするような行動を起こします。

BOFU(ファネルの下部)

意思決定の段階です。この時点での見込み客は見積もりや製品・サービスのトライアルを求めることが多くなり、購入するかどうかの決定に近づいています。企業によってはこの時点で案件を営業部門に渡します。

このようにカスタマージャーニー上の各チャネルにおいて、上記ファネルTOFU、MOFU、BOFUにそったコンテンツを用意し、見込み客に見つけてもらい、学んでもらい、検討してもらうことに注力します。

前述の総務省の調査から見るに、日本市場の場合、BtoB企業のクラウドシステム全般に対する認識はあまり深くなく、かつ、デジタルがなぜそこまで役に立つかイメージできていない状況であることがうかがえるため、バーチェスファネルの「TOFU」の領域の各チャネルにおいて、より良質なコンテンツを提供していくことが望ましいのではないかと考えます。

前述のとおりBtoB SaaSにおける購入決定には、IT部門の担当者、経営者、経理部門、活用する現場の部門のキーパーソンの思惑が影響します。カスタマージャーニーは製品ごと、担当者ごとに作成します。

出来上がりイメージ

出典:B2Bデジタルマーケター養成講座 DAY2〜ペルソナ設計とカスタマー(ディシジョン)ジャーニー(高広伯彦氏)

GM(Growth to Moat)のマーケティング戦略

GM(Growth to Moat)とは、自社の外堀(Moat)を作っていくフェーズです。自社を競合他社から引き離すための競争優位性を確立していきます。

Moatは日本では聞きなれない言葉ですが、実は日本の企業はGTMをすっ飛ばして「Moat」のフェーズにいこうとしがちです。例えば「XXなら、株式会社XX」みたいな認知をとりにいきます(これも一種のMoat)。

ここまで読んでいただけたらお気づきかと思いますが、GTMのフェーズでのマーケティング施策が伴っていないと、いくら外堀を埋めても中のお城がガタガタ状態で機能せず、人員を増やしても営業・マーケティング戦略が場当たり的になりがちです。せっかく投資したのに顧客の数がスケールしていかないという事態が起きてきます。手順を踏んでマーケティング施策を行う必要があるのです。

GM(Growth to Moat)までスムーズに移行した企業は、他社を引きはなす自社のMoat構築に力を入れていきます。Moatは業界によってさまざまですが、ここでは、CB Insightsのリサーチ(英語)をもとにいくつかの例を紹介します。

Network Effect Moat(ネットワーク効果による外堀)

特定の市場の顧客やサプライヤーを集め、プラットフォームを構築することで永続的な競争優位性を獲得します。いわゆるGAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)、最近ならUber、日本なら楽天などのプラットフォーム企業が相当しますが、ひとたび軌道にのると、多くの顧客が低価格さや種類の多様さに惹かれてマーケットプレイスに参加し、サプライヤーもそれに比例し増加。ネットワーク効果に基づいた自己成長サイクルにのり、ますます強固なMoatが築かれていきます。

Cost Moat(価格の外堀)

コスト面で優位性を持つ企業は、それだけでかなり優位です。スイッチングコストのMoatを持つ企業はコストが競合プロバイダへの切り替えコストを超えない限り、価格(および利益)を上昇させることができます。顧客のそれまでの投資がサンクコストとなりMoatになることも少なくありません。

Cultural Moat(カルチャーの外堀)

ブランドや伝統のMoatは、独自の価値提案、文化、メッセージを通じて、その企業を競争からはなれた位置におきます。強力なブランドを持っている企業に対して、顧客は価格を超えた何かに基づいて信頼感をいだき、購入する傾向があります。そのため、Cultural Moatを持つ企業は強い価格決定力を持つ傾向があります。

Resource Moat(リソースの外堀)

企業の研究開発によって得た知的財産権は、開発した企業が、競合他社が構造的に複製したり使用したりすることができないために機能します。特許の取得も、大きな競合他社から常に企業を守ることができるわけではないことも多いものの、特に医薬品などの一部の業界、技術の商業化に時間がかかる場合などに競争上の優位性となります。

シンクタンク、コンサルティング企業などでは、社員の専門知識、問題解決能力などの知的能力が他社との差を生み出すMoatになります。

(参照:19 Business Moats That Helped Shape The World’s Most Massive Companies - CB Insights)

まとめ

日本でも長い間、起業の成功や新規ビジネスの成功は再現性が低いと言われてきました。しかし、近年は起業フィールドも科学されてきたため、昔より確かな指標にもとづく判断ができるようになってきています(本記事とはあまり関係ありませんが資金面他企業をサポートするエコシステムも格段に充実してきました)。直感や経験に頼るだけでなく、自社の立ち位置を押さえ、スケールさせるタイミングをできるだけ正しく測定し、勝負をかけることで成功確率が高まっていくでしょう。マーケティング戦略も急がずに、ここぞというときのために地道な施策からスタートしていくことがポイントです。