マーケティングや営業などでよく使われる「ファネル(Funnel)」という言葉。聞いたことがあるようで、実際のファネルがどのような目的で使われるものなのかを理解している方は意外と少ないものです。

ファネルを理解するメリットは「売上げにつなげるためには、どれだけの見込み客を集めたらよいのか」「どのように見込み客にアプローチを行っていけばよいのか」といった企業のマーケティング活動のポイントを把握しやすくなることです。

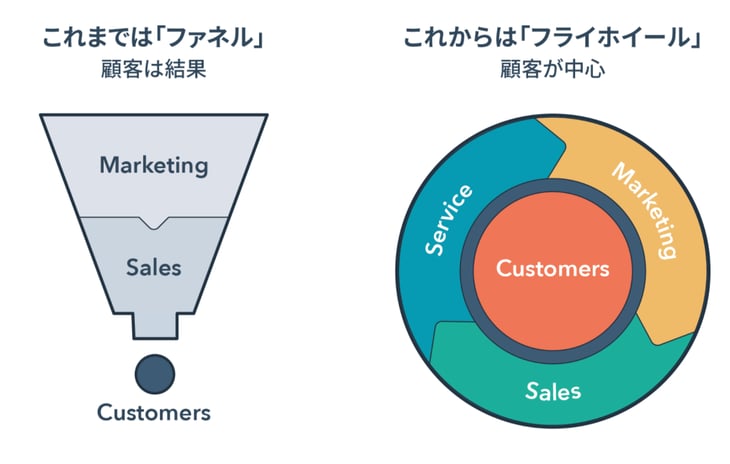

本記事ではそんなファネルについて、そもそもファネルとは、という基本から、BtoBマーケティングへの活用方法をご紹介します。さらに、現代のビジネスに沿って進化したとも言える、既存顧客との関係性にも配慮した「フライホイール(Flywheel)」までを解説しています。

マーケティングファネルとは?

ファネルとは、「認知」→「興味・関心」→「比較・検討」→「購入」などの様に、顧客が商品やサービスを認知してから、購入に至るまでの行動プロセスを段階的に可視化し、企業活動の定義づけを行うために用いる企業行動の青地図のような存在です。

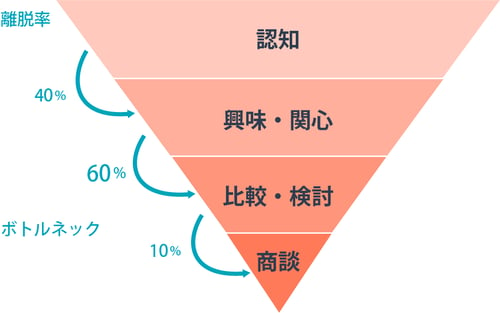

通常マーケティング活動においては、顧客が認知から購入まで各段階を進むにつれて、その数は少なくなり、最終的に購入に至る顧客数はごくわずかとなります。最初のプロセスは広く、後半になるほど狭くなる逆三角形の図式となる点が「漏斗(ろうと)」と類似しているため、「ファネル」と呼ばれるようになりました。

ファネルの後半のプロセスに至る顧客ほど、商品やサービスを購入する見込みが高いです。そのため、いくら認知層を増やしたからといって、最終的に購入する顧客の層が少なければ意味はありません。一方、次のプロセスへの進展率が一定の場合、認知層が多いほど、購入に至る顧客の層が増える可能性が高まるのも事実。

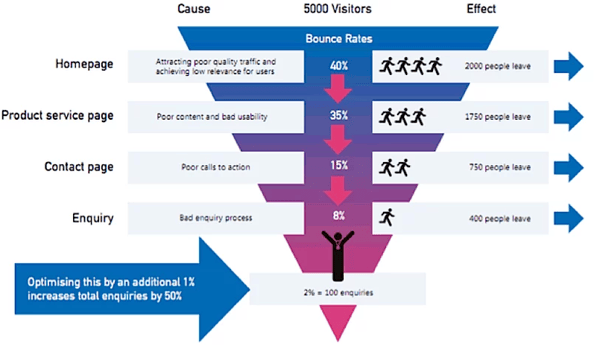

(出典:Single Grain)

上記画像におけるBounce Ratesとは「離脱率(Webサイト訪問ユーザーが、そのページを最後に閲覧して離脱した割合)」を意味します。最終的なコンバージョンに至る顧客数を増やすためには、各段階における離脱率の改善のほか、集客数を増やすことも効果的です。

ファネルが重要とされてきた背景

BtoB企業の顧客においては、商品サービスを知ってからいきなり購入するわけではありません。その商品の特徴を調べたり、他社と比較検討してみたりといったプロセスを経て、購入まで至るケースがほとんどです。顧客のこのような行動プロセスに沿う形で、マーケティング活動を行う形にしなければ、購買までの効率が悪くなってしまいます。

例えば、日常の業務を通じて課題を漠然と感じている見込み客に、いきなり自社の説明や具体的な機能の活用方法を紹介してもピンとこないでしょう。まだそこまでの機能を求めていない可能性も高いうえ、そもそも顧客自身が明確な課題に気付いていないためです。

この顧客と企業の「ズレ」を解消するために、顧客の課題をヒアリングしたうえで課題の解決策を提案する必要があるでしょう。顧客の行動プロセスを可視化すれば、マーケティングと営業は顧客のステージに応じた適切なアプローチが可能となるわけです。

マーケティングファネルの種類とその形

ここからは、主なマーケティングファネルの種類をご紹介します。

ファネル

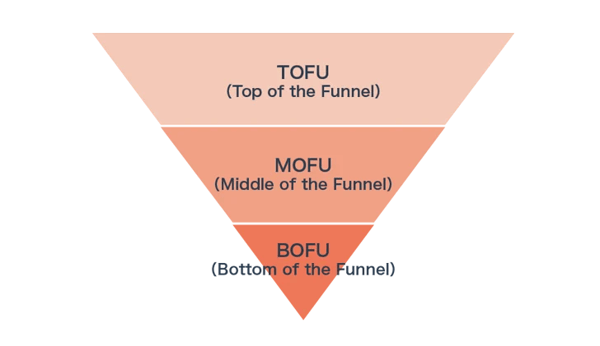

ファネルのモデルとしてよく使われる型に、マーケティングファネルがあります。これまで説明した通り、顧客が商品・サービスを認知して購入に至るまでにどのような状態なのか、また企業側がどのようなマーケティング活動をすればよいかを表現した「企業目線」のモデルがファネルです。

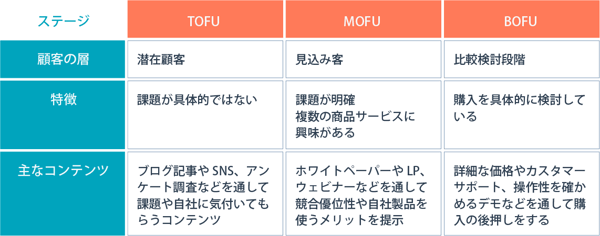

このマーケティングファネルは、大きく「TOFU」「MOFU」「BOFU」の3種類で構成されます。ただし、企業によっては3つの分類では足りない、もしくは必要がないということも発生するので留意してください。

インフルエンスファネル

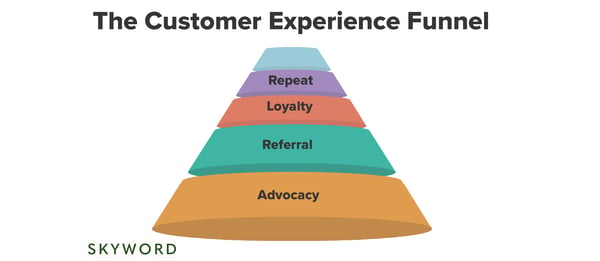

インフルエンスファネルとは、購買後の顧客行動を「継続 → 紹介 → 発信」の3つのステージで図式化したもので、三角形で表されます。SNSやサブスクリプション/SaaS型ビジネスが広まったことで、購買後の顧客行動がブランドの成長に影響を与えるようになりました。

(出典:SKYWORD)

(出典:SKYWORD)

例えば、アメリカの大手コンサル会社BAIN&COMPANY社の名誉ディレクターであるFrederick Reichheld(フレッド・ライクヘルド)氏の調査によれば、5%の顧客維持率の改善は最大25%収益増加をもたらす(5:25の法則)、新規顧客の獲得コストは既存顧客維持にかかるコストの5倍と判明(1:5の法則)。

さらにG2の調査では、BtoB購買担当者の92.4%が「信頼できるレビューを見た後は購買意欲が向上する」と回答しています。これらの調査結果を踏まえると、顧客に継続や自社情報を発信してもらうことで、新規リード獲得や売上げ増加を見込めます。

SaaSやサブスクリプション型など顧客維持が重要なビジネスは、インフルエンスファネルにも注力するとよいでしょう。

ダブルファネル

ダブルファネルとは、通常ファネルとインフルエンスファネルを組み合わせたものであり、顧客獲得と顧客維持を同時に重視します。インターネットやSNSの発展により、顧客の声が重要になりましたが、マスメディアやダイレクトメールなどの有効性がなくなったわけではありません。ダブルファネルを活用すれば、認知から顧客維持まで俯瞰したマーケティング戦略を立案できます。

マーケティングファネルの活用の仕方

ここからは、マーケティング部門がマーケティングファネルを活用する方法を解説します。

マーケティング部門がマーケティングファネルを活用するには

マーケティング部門は多くの場合、基本的にTOFUやMOFUにあたる段階に対しての活動に専念することになります。

ただし、基本的にと伝えたのには理由があり、SaaS企業であればHorizontal(業界横断型)はTOFUへの注力が必要なのに対し、検索クエリの少ないVertical(業界特化型)は比較的MOFU開始の活動が重要になり、TOFUの活動が必要なほど市場が出来上がっていないためです。

マーケティングファネルのTOFUから取り組むのであれば、潜在見込み客に対して課題を提起し、いずれは自社製品サービスを知ってもらえるような市場状況なのかを深く理解したうえで、マーケティングファネルをモデルにしたマーケティング活動を心がけることが大切です。

例えば、業界業種や検索クエリの存在などを考慮しないといけませんが、一般的にはSNSやオウンドメディアを通じた情報発信が有効策です。ただし、潜在見込み客は自社製品サービスを知らない前提ですので、作成するコンテンツはあくまでも課題に焦点を当て、自社製品サービスには言及しないことが大切です。

マーケティングツールを開発販売するSaaS企業であれば、TOFU向けのコンテンツでは「見込み客 増やす方法」や「広告効果を高める方法」などのキーワードを狙い、「(サービス名)」「 (企業名)」などの指名キーワードはMOFUで狙うということです。

MOFUの段階になると、すでに自社のことや製品サービスを「それとなく」知っている見込み客が対象になる活動を増加させます。そのため、セミナーやウェビナーなどを開催し、自社製品を正しく認知してもらうのも有効な方法のひとつです。

コンバージョンに至るまでのボトルネックの特定

顧客が認知から購買に至るまでの流れで、顧客の離脱が多々あります。各ファネルの入口と出口の離脱率を見ることで、離脱の原因となるボトルネックを取り除き、コンバージョン率を改善できます。

まずは各段階における離脱率の算出です。興味関心から比較検討への離脱率が高い場合、ここにボトルネックがあると推測できます。

ただし、興味関心のチャネルはオウンドメディアや広告など多々あるため、各チャネルごとのコンバージョン率を出しましょう。例えば、オウンドメディアの離脱率が高ければ、ブログ記事におけるCTAの文言や設置位置、フォーム項目などがボトルネックになっているのではと仮説を立て、改善施策へと移せます。

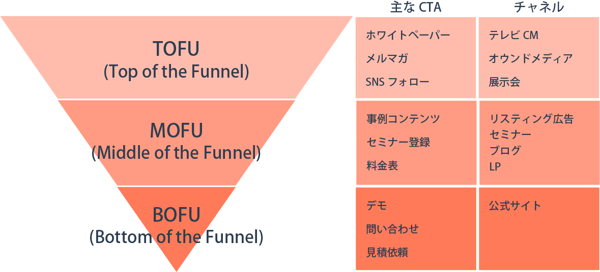

コンバージョン設計

商材単価が高く、複数の意思決定者が関与するBtoBビジネスにおいては、突発的な購入が発生するケースはまれなため、適切なコンバージョン設計が重要です。基本的に、認知から購買に至るまで段階的にファネルを進めるため、各段階で適切なオファーを提示し、商談まで誘導しなければいけません。

例えば、展示会で獲得したリードが、すぐに無料トライアルに申し込む確率は低いです。まずはメルマガ登録や資料の請求を促して、徐々に信頼関係の構築をし、商談や無料トライアルへと誘導するのが効果的でしょう。

そして、このようにリードを進展させていく設計をするためには、ファネルが役立ちます。ファネルに沿って自社のチャネルとコンバージョンポイントを書き出し、リードがハードルを感じることなく、自社が求めている行動をしてもらえるような設計になっているか確認しましょう。

マーケティングファネルの変化版「フリップ・ザ・ファネル(Flip The Funnel)」の考え

これまで紹介してきたマーケティングファネルは万能ではなく、この構造に疑問を呈したのが「フリップ・ザ・ファネル」という考え方です。これは従来のマーケティングファネルのように大多数の方にアプローチするのではなく、ターゲットを絞り込んでアプローチする手法。

%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88.png?width=600&height=248&name=%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%8C%96%E7%89%88%E3%80%8C%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8D%E3%83%AB(Flip%20The%20Funnel)%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88.png)

その根底には、マーケティングファネルのように「買い手は直線的な行動もしない」「口コミによって購買の判断もする」ましてや「購買行動のすべてがロジカルなことはありえない」という考えが存在します。そのほかにも、当然ながらファネルの途中過程から飛び込んでくる買い手も存在するでしょう。

(参照元:Flip the Funnel: How to Use Existing Customers to Gain New Ones)

このようにマーケティングファネルでは対応しきれない買い手が実在することから、はじめから確度の高い顧客を絞り込むフリップ・ザ・ファネルという考えが出てきました。

通常のマーケティングファネルでは通用しづらい業界も存在

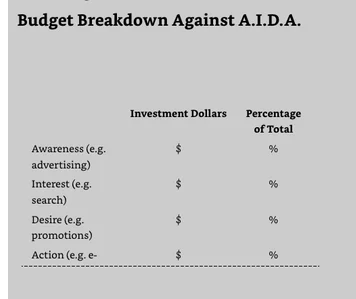

通常のマーケティングファネルは、マーケティング部門における限られた予算管理の意味合いで作られている現状があります。例えば、買い手の動きや心境に合わせたモデルのひとつ「AIDA」に合わせてマーケティング活動を行うと、以下のような予算配分で施策を実施することがあるでしょう。

この予算配分では、ファネルの上部(顧客に認知してもらう段階)であるほど予算が大きくなり、購入に近づくほど予算は小さくなります。認知の段階ではまだ接点を持たない潜在顧客に対してのマーケティングが中心となり、手広く施策を仮説・検証したり、強い印象をもってもらうためには大規模な施策を行ったりする必要もあるためです。

一方で、購入に近づくほど明確な見込み客が相手となるため、限られた予算でも効果的な施策を打てます。

認知の段階であればマーケティング施策の対象者は多くなり、購入に近づくほど施策の対象者数が少なくなるため、マーケティングファネルは上部が広く、下部に向かって絞り込まれる逆三角形のかたちで表現されていました。

しかしながら、多くの購買活動は企業側が考えているほど直線的ではありません。例えば、リサーチをしている最中に同僚や業界の人の話を聞いて、他のベンダーの情報を突然取得し始めるような事態も発生してしまいます。また、突発的な購入があるBtoCにおいては、購入が企業と顧客の最初の接点になることも。

さらに、マーケティングファネルはあくまで見込み客の獲得を前提にスタートしているため、既存顧客の維持を大切にする視点が欠けています。

先にご紹介した「5:25の法則」と「1:5の法則」が示すように、新規顧客の獲得に使う労力と、既存顧客のリピートや既存顧客の紹介・口コミによって新規顧客の獲得する労力を比較すると、後者のほうが営業効率が向上するかもしれません。

マーケティングファネルの底は行き止まりになっているため、購入後の既存顧客に意識が向きにくく、顧客の維持という重要な視点が欠けるリスクがあります。

フリップ・ザ・ファネルは顧客維持から新たな顧客を生み出す

顧客維持や既存顧客から新しい収益を生む観点が欠落しているマーケティングファネルの構造は、SaaSを代表とするサブスクリプションモデルのビジネスにとって致命的な考え方であることは想像に難くないはずです。

例えば、SaaS業界の著名なマーケターJacco van der Kooij氏が述べるように、SaaS企業の収益の大半は顧客化後、つまり既存顧客による継続利用やアップセル/クロスセルによってもたらされます。しかし、マーケティングファネルは顧客維持の視点が欠けているため、新規リードの獲得ができていても、いずれは経営危機に陥るリスクが高いでしょう。

また、既存顧客への対応が重要なのはSaaSだけではありません。BtoCにおいても、購入後に顧客はSNSなどで製品レビューを発信し、そのレビューが新規顧客を創出するのです。実際にアジャイルメディア・ネットワーク株式会社の調査では、SNSのクチコミ経由での購入・来店者のうち2人に1人が購入後にSNSで口コミを投稿し、6割がリピートしていると判明。

このように業種に関係なく、取引を通して顧客とのきずなを深め、そこから口コミや紹介などで企業・商材の認知が広まる時代になっています。その中でも特に、新規見込み客の獲得が難しい業界や顧客維持や顧客からの収益を発生させることが重要なビジネスモデルであるほど、直線的なマーケティングファネルだけはなく、フリップ・ザ・ファネルの考え方が必要です。

%E3%81%A8%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8D%E3%83%AB(%E7%B7%91)%E3%82%92%E3%81%8F%E3%81%A3%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%9F%E5%9B%B3.jpg?width=499&height=375&name=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8D%E3%83%AB(%E8%B5%A4)%E3%81%A8%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8D%E3%83%AB(%E7%B7%91)%E3%82%92%E3%81%8F%E3%81%A3%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%9F%E5%9B%B3.jpg)

パーチェスファネル(赤)とフリップ・ザ・ファネル(緑)をくっつけた図

(参照元:SPARK IDEAS。パーチェスファネル(赤)とフリップ・ザ・ファネル(緑)をくっつけたモデル)

もちろん、通常の産業であればどちらか一方のファネルに偏るのではなく、通常のマーケティングファネルで新規見込み客の獲得を行いつつ、フリップ・ザ・ファネルをもとに既存顧客からの追加収益活動を行うことが大切です。

しかしながら、フリップ・ザ・ファネルを実現するためには、顧客体験の最適化が鍵でありながらも、ファネル自体が企業活動を中心に考えられた手法という矛盾が生じています。

つまり、企業が顧客に取ってもらいたい行動へ誘導する設計であり、顧客の意思や自由な行動を考慮していません。そのため、顧客ニーズの変化に対応できず、使い手となるマーケターが本来の意味を理解していない部分もあり、ファネルの考え方そのものが形骸化してしまっている現状もあるのです。

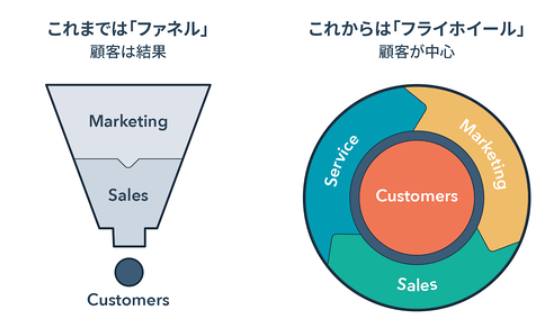

マーケティングファネルの欠点を補う「フライホイール(Flywheel)」の考え方

前述したようにファネルは、新規顧客の獲得だけに注力する考え方であり、既存顧客に長く自社商品やサービスを使ってもらうアフターフォローの視点が抜け落ちています。こうしたなか、新たな顧客との付き合い方として登場したのが「フライホイール」の考え方です。

(参照元:フライホイール)

フライホイールとは、HubSpotが提唱した考えで、上図の通り顧客を中心に据えたファネルです。顧客をファネルの中心に置き、顧客を惹きつけ、顧客を喜ばせることで、「あなたのブランドを知らない」から「あなたのブランドが好きだから商品を買う」、そして 「あなたのブランドが好きだから支持をする」と顧客心理が変化するのです。以下では、フライホイールの詳細を解説します。

フライホイールでは顧客維持にも注力

従来のファネルは潜在顧客を見込み客へと育てるなど、興味・関心を持ってもらうプロセスに最もエネルギーを費やします。そして、新規顧客を獲得した時点で一度エネルギーは失われ、再度、潜在顧客に認知してもらい見込み客へと育てていくために新たなエネルギーが必要となります。

一方フライホイールの考え方は、獲得した新規顧客に、さらに紹介やリピート購入を行なってもらうことに注力するということ。既存顧客がさらに売上げを上げてくれる循環を作り出すといえるでしょう。

フライホイールの実現には、マーケティング・営業・カスタマーサクセスの円滑な連携が欠かせません。特に、既存顧客にリピートしてもらい、口コミによって新たな顧客を獲得するためには、カスタマーサクセスに力を入れる必要があります。

従来のように顧客から問い合わせがあった場合のみ対応するのではなく、サービスを継続するかどうかのタイミングとなる導入後6ヵ月目や、更新のタイミングなどに企業からアプローチを行う「能動的な支援」の視点が大切になるでしょう。

また、顧客の継続利用を妨げる要因を分析したうえで、対処していく必要もあります。例えば、解約する顧客に対しても、解約に至った理由を確認するヒアリングの機会を設け、次に活かしていく作業も重要です。SaaSなどのサブスクリプションモデルの企業であれば、解約率(チャーンレート)へ大きな影響を与えます。

なお、フライホイールの考え方は「売り切りではなく月額課金を前提としてサブスクリプションモデルのみに当てはまる」と考える方もいるでしょう。

しかし、売り切りの商品を提供している会社であっても、買い手の口コミやソーシャルメディアなどの活用による、個の発信力の台頭による新規顧客の獲得につなげるために、やはり購入後の支援にも注力するのが有効です。

まとめ

売り切りの商品を中心に、モノ売り志向による事業成長が可能だった時代には、企業中心の消費者購買プロセスに基づいて事業戦略を考えても成長はできていたはずです。

しかし、サブスクリプションモデルの台頭もあり、お客様の商品・サービスの考え方も、「所有」ではなく「利用」が浸透してきています。そのため、購入後もいかに顧客に満足してもらえるかの考え方が大切です。

そのためには、従来のファネルの視点だけではなく、フライホイールの考え方も参考にして営業やマーケティング、カスタマーサクセスなどが顧客視点を持ち、それぞれが協力して顧客の成功に注力することです。今回の記事を参考に、ぜひ自社のマーケティングや営業施策などを見直してみてはいかがでしょうか。