企業にとって、お客様との関係性が重要なことは言うまでもありません。マーケティング領域でも、100年以上前からリレーションシップマーケティングが研究されてきました。昨今は、リレーションシップマーケティングの本質と酷似するカスタマーマーケティングが注目されています。

日本ではあまりメジャーではありませんが、1990年代半ばには「カスタマーインティマシー(顧客との親密性)」という概念も登場しました。イメージとしては、リレーションシップやカスタマーマーケティングがマーケティング領域に関しての概念であるのに対し、カスタマーインティマシーは事業全体に対しての概念と表現することができます。

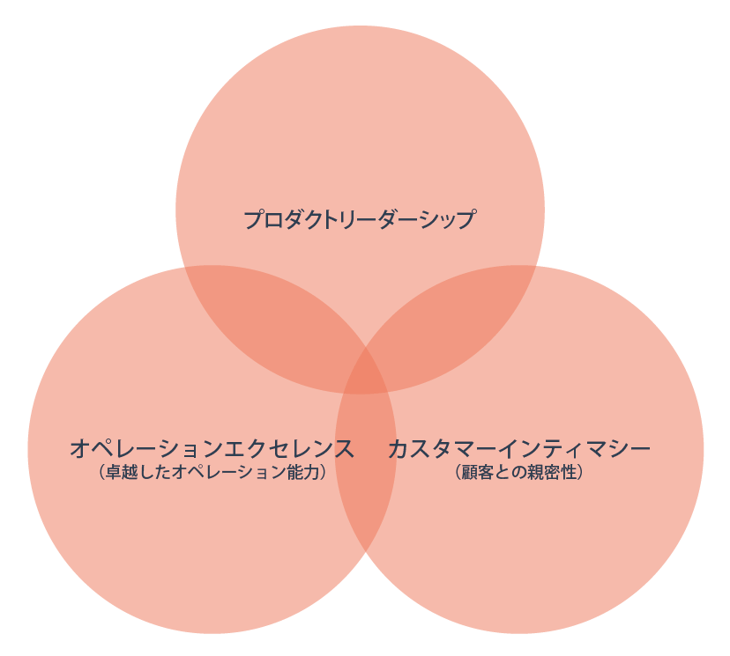

この「カスタマーインティマシー」は、「オペレーショナルエクセレンス」「製品リーダーシップ」とともに、多くの業界でNo.1であり続ける企業が持つ価値基準として、ビジネス領域でもアカデミックでも、知られるようになりました。

本記事では、カスタマーインティマシーとは何か? SaaS業界でカスタマーインティマシーを実現する方法、カスタマーインティマシーの測定方法について解説します。

カスタマーインティマシーとは

カスタマーインティマシーとは、お客様と親密な関係を築き、長期的に良好な関係を保つことで事業成長につなげていく考え方です。「インティマシー(intimacy )」とは親密という意味です。カスタマーインティマシーを重視する企業には以下の特徴があります。

- ロイヤリティを構築するために初期コストを度外視して顧客と向き合う

- ニーズにあわせてサービスの改良を続け、顧客の期待を上回る

- 目先の利益よりも、顧客の生涯価値(Life Time Value)を重視する

考えの背景とその重要性

カスタマーインティマシーという概念は、1995年に米国Michael Treacy(以下、マイケル・トレーシー)氏とFred Wiersema(以下、フレッド・ウィアズマ)氏が出した書籍『No.1企業の法則 カスタマーインティマシーで強くなる(原書:Customer Intimacy and Other Value Disciplines)』によって、広く普及しました。

両氏はインテル、GE、ソニー、ウォルマートなど80社以上を調査し、市場リーダーであり続ける企業には、共通した強い価値基準「カスタマーインティマシー」「製品リーダーシップ」「オペレーショナルエクセレンス」があると提唱しました。

%E3%80%8F.jpg?width=200&height=290&name=%E3%80%8ENo.1%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87%20%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%81%A7%E5%BC%B7%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B(%E5%8E%9F%E6%9B%B8Customer%20Intimacy%20and%20Other%20Value%20Disciplines)%E3%80%8F.jpg)

(出典:Amazon)

カスタマーインティマシーと顧客満足度の違い

顧客満足度とは、商品・サービスや企業の姿勢に対して感じるお客様の満足の度合いのことです。初めて商品を購入したお客様であれ長く付き合いのあるお客様であれ、商品が期待値以上であればその時点で満足感を感じます。

しかし、「顧客満足度が高い=カスタマーインティマシーが高い」わけではありません。もちろん、商品に満足すればリピート購入をする可能性は高くなります。とはいえ、他によい商品があれば躊躇なくブランドを切り替えるお客様も少なくありません。あくまで顧客満足度とはその時期の満足度の度合いにすぎないからです。

一方、カスタマーインティマシーは 顧客との間に育まれる「親密」な関係性。単に顧客満足度が高い状況よりもさらにお互いの関係性が深まっています。お客様が商品や企業に愛着や好意的な感情を持っている状態でもあります。

企業戦略としての進め方も違います。顧客満足度を高めたいときは、商品・サービスの品質アップや費用対効果に焦点をあてます。一方、カスタマーインティマシーを築きたいときは、顧客と良好な関係をどのように築いていくかに焦点をあてます。

■考え方の違い

|

カスタマーイテンィマシー |

顧客満足度 |

|

|

心理的距離 |

親密さを感じる距離間 |

一般的な企業と顧客との距離 |

|

時間軸 |

長期 |

その時点~短期 |

|

焦点 |

顧客と良好な関係をどのように築くか |

商品・サービスの品質の向上 |

|

主な目的 |

リテンション率向上、LTV(生涯にわたる売上げ)増加 |

リピーター獲得、売上げ、シェア拡大、ブランド力の向上 |

(参考:https://textexpander.com/blog/customer-intimacy)

カスタマーインティマシーと一緒に理解すべき概念

マイケル氏とフレッド氏は、『No.1企業の法則』において「Values Discipline Model(バリューデシィプリンモデル)」というフレームワークを提唱し、「カスタマーインティマシー」とともに「オペレーショナルエクセレンス」「プロダクトリーダーシップ」という3つの価値基準の重要性を以下のように解説しています。あわせて理解しておきましょう。

オペレーショナルエクセレンス

オペレーショナルエクセレンスとは「卓越していること、優秀」という意味です。オペレーショナルエクセレンスとは、企業のオペレーション領域を他社が到底真似のできない水準まで高めることによって競争優位に立つ戦略です。

たとえば、人材紹介業は許認可事業なのでさまざまな制約があります。求職者からの手数料徴収は一部の職種をのぞき原則禁止。企業からの手数料は届出制であれば自由に設定できるものの、原則50%以下に設定するように厚生労働省から指導されます。2025年からは転職のお祝い金・転職勧奨も禁止になりました。

各社が同じようなビジネスモデルで経営している業界ですが、それでも業界上位の企業は、社員の優秀さ、提案力、モチベーションの高さなど、オペレーション領域のレベルの高さで、その他の企業とはブランド力や業績で大きな差をつけています。

タクシー業界も同じ。「同一地域同一運賃」という規制によって価格すら自由設定できない時代に、MKタクシーは運転手のマナー教育を徹底しサービスを向上させることで「業界の異端児」として名をはせ、全国的に有名になり成長していきました。

スターバックスは世界のどの店舗にいっても心地よいお洒落な空間があり、スタッフはフレンドリーで対応も笑顔も素晴らしく、コーヒーやフードの美味しさも常に一定のレベル以上です。オペレーションのレベルを究めることでブランド力を高めている好例です。

プロダクトリーダーシップ

プロダクトリーダーシップとは、最先端の卓越したプロダクトを顧客に提供することで競争優位に立つ成長戦略です。革新的な商品開発力、プロダクトの先見性、独自性によって業界でリーダーシップをとっているAmazon、Apple、Meta、テスラのような企業が代表例でしょう。

このような企業にはカリスマ的な創業者がいたり、大手企業から独立した優秀な技術者がいたりします。米国の場合は学生ベンチャー出身者も目立ちます。革新的なテクノロジーをもとにそれまでにない便利なサービスを提供することだけでなく、新領域にチャレンジするフロンティア精神があることも支持される理由のひとつでしょう。

一方で、カスタマーインティマシーはそれほど高くないこともあります。Metaの最近の広告審査のあり方、Amazonのカスタマーサービスに問い合わせた際の対応に不十分さを感じる方もいるでしょう。それでも商品の革新性によって市場優位に立っています。

企業は「カスタマーインティマシー」「オペレーショナルエクセレンス」「プロダクトリーダーシップ」の3つすべてのレベルが高いことが理想です。紹介した書籍では、欧米のほぼあらゆる市場でのリーダー企業は、3つの価値基準のうち1つは業界チャンピオンで、他2つの基準も業界標準以上であるケースが多いという結果が出ています。

カスタマーインティマシーがなぜ重要なのか

企業がカスタマーインティマシーを重視する戦略を進めることは、なぜ重要なのでしょうか? 具体的にどのようなメリットを得られるかを解説します。

リテンション(顧客維持)の向上

企業が安定して売上げを上げていくためには「既存顧客の維持(リテンション)」が何より重要です。

「5:25の法則」で知られるように、ベイン・アンド・カンパニーのフレデリック・ライクヘルド氏の調査では、顧客維持率が 5% 向上すれば、利益が25% から 95% 上昇する可能性があるというインサイトが得られています。

またSaaS業界についてはこの法則を裏付けるようなデータもあります。2022年のPaddleの調査では、SaaS業界のリーダーは新規収益の 30% 以上を、既存顧客の売上拡張から生み出しているそうです。

新規顧客から得る年間収益 1 ドルごとに獲得コストが 1.13 ドルかかるのに対し、アップセル顧客からの売上げにかかるコストは0.27 ドルです。「回収期間に約 1 年の差が出る」とレポートされています。

(画像出典:https://www.paddle.com/resources/payback-period)

日本では、新規顧客を獲得するコストは今後も年々高くなる可能性があります。人口は急減しており総務省の調査では2021年〜2022年の1年だけでも55万6000人が減少。これは小さな県の人口がまるまる消えるほどの減少スピードです。しかも以下の国土交通省の図を見ると2030年、2050年までのカーブも急であり、市場自体が縮小することがわかります。

(画像出典:国土交通省)

学校や塾などの教育系サービス、飲食・レジャー業界への影響は年々大きくなるでしょう。BtoC領域のITサービスなども同様です。そのためカスタマーインティマシーを重視し、一度取引が始まった顧客と長期につながりアップセル・クロスセルを促進することが優先すべき戦略となります。

顧客体験(CX)の向上

顧客は何かを購入する際に快適で心地よいやり取りをしたいと思っています。とはいえ、普段の買い物や企業での発注の際に残念な思いをすることは決して少なくありません。

だからこそ、素晴らしい顧客体験を提供する企業の人気は高まります。ハーバード・ビジネス・レビューの調査では、顧客体験の良かった顧客は、顧客体験のもっとも悪かった顧客よりも 140% 多く支出するそうです。

カスタマーインティマシーを戦略として採用すると、顧客とのすべての接点で心地よい距離感、情緒的なつながりを感じてもらえるような関係性を築くことが企業としての目標になります。

そのため、従業員教育が徹底され、あるべき行動指針やマニュアルなどが整備されるため、スタッフの誰もが顧客に対して一定レベル以上のサービスを提供できるようになります。結果として、商品や会社のファンになる顧客が増え、その何割かは良い口コミを拡散してくれるでしょう。このサイクルにより新規のクライアントも増えていきます。

データドリブンなマーケティングが可能

カスタマーインティマシーを実現するには、顧客一人ひとりのニーズや欲求に沿った対応やサービスを提供することが必要です。なぜなら、人によってニーズも、求めているサービスの品質も、その時点で求めている距離感も異なるからです。

カスタマーインティマシーを重視するようになると、顧客データの活用が進みマーケティングの精度が上がります。ITサービスであれば、顧客の属性や行動データ、購買履歴をもとにおすすめ商品やクーポンを提示したり、セミナーなどのイベント情報を提供したりなど、データドリブン(データにもとづいた)なマーケティングができるため、成果を上げやすくなります。

以下の、マッキンゼーアンドカンパニー社の2021年の調査によると、パーソナライゼーションされたマーケティングは、多くの場合10〜15%の収益増加。 業種や実行能力によっては 5〜25%の収益増加になるとあります。

.jpg?width=600&height=452&name=1.%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C(%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%BC).jpg)

(出典:McKinsey&Company)

カスタマーインティマシーを考えるべきタイミング

顧客との親密な関係性は、日ごろから意識すべきことではありますが、企業のステージによっては、それ以外の優先順位が高いこともあるでしょう。ここでは、特にカスタマーインティマシーを考えたほうがよいタイミングを解説します。

競争が激化し、価格や機能だけで差別化が難しいとき

もし自社商品だけが圧倒的な強みを持っているのであれば、カスタマーインティマシーなどあまり気にならないかもしれません。しかし、近年は目新しいサービスが出るとあっという間に類似サービスが登場します。

たとえば、日本のSaaSはコロナを機に多くの企業に普及しました。近年はさまざまな切り口のSaaSが登場し、しかも多くのサービスが一定以上の水準にあるためお客様から見るとあまり違いがわからないでしょう。

このような製品で差別化しづらいときこそ、カスタマーインティマシーが重要です。

- IT周りのことを何でも相談できる

- 優秀な担当者が優れた提案をしてくれる

- 顧客の意見を商品に反映してくれる

といった企業であれば、顧客はそうそうベンダーを変えません。窓口が代理店であれ、カスタマーサービスであれ、カスタマーインティマシーを醸成することが差別化になります。信頼できるアドバイザー、ときにはすべて判断を任せられるような関係性を築くことが大事です。

顧客のLTV(顧客生涯価値)を高めたいとき

LTV(顧客生涯価値)とは、1顧客が自社商品を利用する期間全体の収益です。人口が減少している日本では既存顧客との取引をいかに維持拡大しLTVを高めるかが重要。カスタマーインティマシーの重要性は増すばかりです。

Motistaのレポートによると、小売業界でブランドや商品に感情的なつながりを感じている顧客のLTVは、感じていない 顧客よりも306% 高いそうです。

たとえば小さいころからマクドナルドが好きで、家族ができてからもみんなでいく方は多いでしょう。この場合、20年以上もマクドナルドを愛用しているので、LTVは相当高くなります。和菓子、ケーキなども同様。楽しい思い出と紐づいているブランドには親密な感情があるため長く購入し続けられます。その結果、LTVが高くなります。

ビジネスでも取引が長く続くほどLTVは高くなります。BtoBでは、前述のように親密というよりも、顧客のことを深く理解している協力的なパートナーといったポジションになることが必要です。

顧客のニーズが多様化・高度化しているとき

近年は、顧客のニーズが多様化しており、性別、年代、世代でひとくくりできなくなりました。同じZ世代でもいろいろな価値観を持ったユーザーが存在します。一律のマーケティング手法ではなく、顧客の個別のニーズや心理によりそうことが必要になってきました。

たとえばコンビニのローソンは、これまで性別・年代・購買実績など画一的なセグメントでマーケティングを行っていましたが、近年はクッキーレス時代に備え、購買者に合わせた新販促システムを構築しています。

購買者IDに紐づくデータや購買者の価値観分類から広告デザインを購買者の価値観に合わせて最適化することで、購入率が12倍も向上したそうです(参考:dotDataの特徴量で消費者の価値観を理解 ターゲティング広告の商品購入率が12倍に| dotData)

既存顧客との関係が弱まっているとき

市場では次から次へと競合商品が登場し、ライバル企業は積極的に営業やマーケティングをしかけてきます。もし顧客との接点が少なくなっているのなら、カスタマーインティマシーを意識しましょう。そのようなときに他社の新商品に際立った特徴があれば、担当者は関心を向けるかもしれません。

あるいは、自社のちょっとしたミスで信頼関係がゆらいだとき、担当者が多忙で顧客をフォローしきれていないときなど、顧客は「新しいところを試してみようかな」という心理が芽生えます。

なお、顧客が一旦離れてからでもカスタマーインティマシーを重視することは重要です。他社にも長所だけでなく短所があるので、誠実な姿勢をとり続けることで顧客が戻ってきて、よりよい関係を再構築できることは少なくありません。

カスタマーインティマシーと密接な関係のある点

カスタマーインティマシーは企業の全部門で意識すべき概念ですが、特に密接な関係のある部署は商品・サービスの開発部門、セールス、カスタマーサービス、マーケティング部門です。

商品・サービス開発

いかに商品が多機能、高機能であっても、ユーザーにとって使いづらかったり自社の課題を解決できなかったりする商品では意味がありません。カスタマーインティマシーを高めるための商品企画では「顧客の困りごと」を中心に製品設計を行うことが望ましいでしょう。具体的には、製品・サービスに顧客の声(VoC:Voice of Customer)を取り入れることが大切です。

たとえば、高収益企業として有名なキーエンスは、営業担当者が見込み客や顧客に徹底したヒアリングを行い、それを開発チームにフィードバックし顧客の課題解決につながる商品開発をする仕組みを徹底しています。自社の課題を解決できる商品が開発されるため、価格は高くとも多くの企業から支持されています。

もちろん、これは対立しがちな営業と技術部門の壁がないことが前提なので、難しいケースも多いでしょう。しかし、全社的にカスタマーインティマシーを高めるという認識ができていれば協力体制も築きやすくなります。その他、顧客アンケート、顧客インタビュー、ユーザーコミュニティへのアンケートなどの方法で顧客の意見を収集することも大切です。

マーケティング

ビジネスのデジタル化が進んでいる昨今、BtoB企業の発注担当者は営業担当者に会う前に購買工程の約70%を完了するといわれます。その工程で情報提供を行うマーケティング部門は、カスタマーインティマシーを高める大きな役割を担います。

カスタマーインティマシーを高めるためには、蓄積した顧客データをもとに、顧客が求めている情報を、求めているタイミングで提供するOne to Oneマーケティングを行うことが大切。オンライン上でまったく関心のない広告が出てくるとき多くの人はストレスを感じますが、自分が気になっている情報がピンポイントで出てくると好感を持つ人も増えつつあります。

たとえば、デジタルマーケティングを手がける株式会社Candeeの2022年の調査によると、Z世代で動画広告にポジティブな印象を持つ人の54.2%は、自分用にカスタマイズされた広告をつい見てしまうと回答。また、39.3%は購入やアプリのインストールに進むと回答しています。

デジタルに抵抗感のない世代が主流になっていくほど、パーソナライズしたコンテンツを顧客の興味・関心度にそってタイミングよく配信することが新規リード獲得につながります。マーケティング部門が収益に貢献できる割合も大きくなるでしょう。顔の見えない見込み客と良好な関係性を築くためにはデータマーケティングが欠かせません。

セールス

セールス部門は、実際に顧客と会うことが多いため、カスタマーインティマシーを高める上で重要な役割を果たします。

日本の特にBtoB営業はもともと顧客との関係性が親密です。特にIT業界の場合、担当者がITに詳しくない上にジョブローテーションで何年かで異動することもあるため、自社の事業内容や課題を知りつくしてサポートしてくれる企業と10年以上取引する企業も少なくありません。

いずれの業界でも商品を売るという売り切り型ではなく、この商品を使って問題解決を手伝うというスタンスで営業することで、カスタマーインティマシーが高まります。その結果、導入後の追加提案もスムーズになります。

カスタマーサポート

カスタマーサポートは、顧客が困ったときや何かトラブルが起きたときの窓口なので、セールス担当者ほど接点は多くないものの、企業の好感度に大きな影響を与えます。

困ったときは何よりも速い対応を顧客は求めます。これまでプライベ―トでどこかのカスタマーサポートに連絡した際に、対応が遅くその企業の好感度が大きく下がった経験をした方は少なくないでしょう。

これは国を問わず同じであり、HubSpotの調査でも、消費者の3分の2がカスタマー サービスを受ける際に最もフラストレーションを感じるのは「保留状態で待たされること」「または複数の担当者に同じ情報を説明しなければならないこと」と回答しています。

カスタマーインティマシーを戦略として進める際は、カスタマーサポ―ト部門の人員配置、教育は重要。また、サポート窓口が少ないとカスタマーサポートに熱心でない印象を持たれる恐れがあります。チャットだけ、メールだけというのは、高齢化社会が続いていく日本では不十分かもしれません。

.jpg?width=600&height=401&name=2.%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E6%84%9F%E3%81%98%E3%82%8B%E7%90%86%E7%94%B1(HubSpot).jpg)

(出典:HubSpot)

ユーザーエクスペリエンス(UX)

オンライン上で多くのサービスが購入できる時代、企業の第一印象はWebサイトの印象で決まるといっても過言ではありません。

カスタマーインティマシーを高めるには、WebサイトやアプリのUI(ユーザーエクスペリエンス:サービスや製品を利用する際の使いやすさ)を向上させることは必須です。

もしWebサイトが抽象的なコピーと、いかにもフリー素材を使ったありきたりのデザインで構成されていれば、顧客はその企業の実像をつかめまず信頼してよいものか迷うでしょう。ECサイトなら、ログインの際の手間ひまを感じることや、どこに何があるかわかりづらいレイアウトにユーザーはストレスを感じます。

デザインは直感的にわかりやすく、考えないで操作ができるくらいが理想的。注文履歴をもとに顧客の ログイン時に個別のおすすめ商品が表示されるなど、パーソナライズされた提案機能の実装ができているとよりよいでしょう。簡単なナビゲーションで簡単に発注できるとそのサイトが好きになり、カスタマーインティマシーが高まります。

カスタマーインティマシーを社内に定着させるステップ

カスタマーインティマシーを持つ企業は、会社の誰もが顧客視点で考え、顧客ニーズに向き合い、プロダクトを改良し続けたときに顧客ニーズを凌駕する高品質なサービスを提供し、ファンを増やします。どのようにすればそんな企業体質になれるのでしょうか?

STEP1:従業員を大切にする、仕事の裁量権を広げる

カスタマーインティマシーを重視する企業は、前述のとおり、初期の関係性を重視して、コストを度外視してまで関係性構築にのぞみます。これは個人の判断でできるものではないので、そのようなマネジメント体制が必要です。

たとえば、BtoBの法人営業の場合、個々の営業マンが意志決定できる領域を広げることが大切です。裁量権の広さはモチベーションを高めます。

また、カスタマーインティマシーを実現するには従業員ファーストの姿勢を持つことが必要です。特にセールス、カスタマーサポート、カスタマーサクセスなど、顧客と接する部門の従業員を大切にしましょう。

近年は、研究によって従業員満足度の向上が顧客満足度を高め、市場の評価も押し上げることがわかっています。ギャラップ社のメタ分析でも、従業員の幸福度と顧客ロイヤルティ、業績に正の関係が出ています。

STEP2:顧客をセグメントし、ニーズに適合するプロダクトを提供

自社の顧客層を明確にする必要があります。市場をセグメンテーションし、ペルソナ(理想のお客様プロファイル)を作成し、自社にマッチする層のお客様に向けた商品・サービスを当初は完璧ではないにせよ提供します。その上で、お客様の声に真摯に耳を傾け、サービスを改良し続けましょう。

継続的にプロダクトを改良していくためには、CRMなどでお客様のリピート状況、問い合わせ内容などをデータとして蓄積することも欠かせません。

ペルソナ設定、データマネジメントツールの活用があってはじめて、本来のお客様の要望にスピーディに答え続け、成果につなげられます。

STEP3:無料の教育リソース、ケーススタディ、コミュニティ支援

お客様と親密な関係を作るために、特に重要な時期があります。たとえばSaaSの場合、オンボーディングの時期が非常に重要です。

Welcomeメッセージなどで良い第一印象を持ってもらうことや、FAQページを充実させ、お客様が知りたいこと、疑問を持ったことの回答を迅速に見つけられるようにし、スムーズにスタートが切れるようにしましょう。

その上で、カスタマーサポート、カスタマーサクセス部門を充実させ、お客様を手助けします。カスタマーサポートの対応はかなり離脱率に影響します。後述しますが、スタッフの対応力よりも意見やクレームに対する、会社としての対応の導線を整える必要があるでしょう。

また、ユーザーコミュニティでの勉強会、無償の教育プログラムの提供なども行えれば、より理想的です。お客様の知識習得、ツール使用のスキル向上をバックアップすることは、お客様の成果につながり、カスタマーインティマシーを強めるでしょう。

施策例:

- Welcomeメッセージの作成

- FAQページの充実

- カスタマーサクセス部門からのサポート

- お客様のフィードバックに対するお礼と報告

- 多様なケーススタディを紹介

- 感謝を伝える(礼状、景品、リウォード、イベント招待)

- 無償トレーニングコースの提供

- ユーザーコミュニティの支援

STEP4:お客様のフィードバックの出口戦略を整える

多くのお客様は、自分の商品・サービスに対する不満が改善されない、せっかく進言してもフィードバックが反映されないと知ると、がっかりして去っていきます。

前提としてペルソナ設定がまちがっていなければですが、顧客の声には企業にプラスになることが多く含まれています。アンケート調査の結果、NPSによせられた意見、カスタマーサポート、セールスによせられたお客様のフィードバックを、社内全体に反映させる導線をしっかり作ることが重要です。

- 「地球でもっともカスタマーに親切な会社になる」が理念のAmazonは、組織の中心はカスタマーサポート部門だと明言しています。また、2年に一度、社員は数日間カスタマーサービス担当者になる研修があります。

- キーエンスは、営業マンの徹底したヒアリング内容を商品開発部門にフィードバックさせる仕組みがあり、独自性の高い商品を開発します。

おそらく、現実には難しいことであり形式的な仕組みになっていたり、担当者同士の連携にまかせたりするケースが多いでしょう。

実際、多くの企業の現場(セールス、カスタマーサポート等)で、スタッフが「本当に言うとおりだ」「そうすべきだが会社に対応する気がない」と感じながら、体制がお客様の意見やクレームを極力上にあげないことを良しとする仕組みなため、何ら改善につなげられないでいることは少なくありません。

もし本気でカスタマーインティマシーを追求するのであれば、お客様からのフィードバックを、どう社内の各部署に反映するか、導線をしっかり設計することが大切です。

STEP5:その他の親密性を築くTips(コツ)

2022年の米国の統計では、以下の結果が出ています。親密性を築くにはほどよい距離感がポイントのようです。あわせて参考にしましょう。

- SaaS企業の多くは無料トライアルを利用しているが、最も成功している企業は顧客にすぐにコミットさせないように配慮している

- 無料トライアルにサインアップする際に、クレジットカード情報を求めない企業は、2倍の有料顧客を生み出している

- 営業プロセス、ツール、ソフトウェアをパーソナライズしているチームほどコンバージョン率が上がる

- 営業担当者と電話で話したリードは、70%以上の確率で有料顧客になる

(参考:HubSpot、devsquad.com、Manageris.com、marketing91.com)

カスタマーインティマシーの評価方法と企業事例

実際のお客様との親密さ、ライバル企業より自社を信頼しているかなどは、なかなか見えにくいものです。しかし、近年は優れたツールと指標が出ており、ある程度客観的に評価できるようになりました。ここではカスタマーインティマシーの測定方法を紹介します。

評価方法と企業事例①:製品採用率

製品採用率(プロダクト・アダプション・レート)とは、顧客が新しい製品を実際に使い始める率です。製品採用率は、顧客満足度と成長の両方を測定できる指標です。日次、週次、月次、年次と期間を変えて測定できます。

- 製品採用率 = (新規アクティブユーザー数 / サインアップ数) * 100

2019年のMixpanel調査によると、BtoBSaaSについては、以下の数値が出ています。

アクティベーション: 最初の週に主要な活動を完了したユーザーの割合。

- アクティベーション率の中央値:17%

- 90パーセンタイル:アクティベーション率 65%

(出典:www.apty.io)

※アクティベーションポイントが何かは、ビジネスモデルによって異なります。

事例:フリーミアムを活用し品質をアップデートし続けたZoom

(出典:Zoom公式サイト)

製品採用率と売上げの関係性がもっともわかりやすい例はZoomでしょう。無料ユーザーが増えるのに比例して、サブスクリプションが着実に増加し急成長しました。

Zoomミーティングの活用者の推移

- 2013年:300万人

- 2014年:3000万人

- 2015年:1億人

- 2020年:2億人以上

- 2021年:3億円以上

そもそも、Zoomの創業者Eric Yuan(エリック・ユアン)氏は、シスコシステムズ社在籍中に経営陣が顧客満足に注視しない点に不満を感じ、仲間たちとZoomを立ち上げています。

顧客視点を持ったメンバーが立ち上げたZoomは、フリーミアム戦略を実施し、ユーザーに製品をテストしてもらい意見を取り入れ続け、それが製品採用率を上げ成長していきました。

製品採用率の高さは、Zoomの売上げにも、資金調達にもポジティブな影響を与えました。Zoomはパンデミックを機に急成長し、その後類似商品が続々と市場に登場するなかでも、収益を堅調に伸ばし続けています。

評価方法と企業事例②:NPS(ネットプロモーションスコア)

NPSとは、ユーザーに製品を他の人に薦める可能性を1~10のスコアで評価してもらう調査です。

- あなたは、この〇〇を〇〇に進めますか?

といった類の一つの質問にスコアをつけるだけの簡単なテストであり、日本にも普及しているので、回答した経験のある方も多いのではないでしょうか?

お客様が商品・サービスを利用し続ける理由は、自分に照らし合わせて考えれば想像しやすいと思いますが、大満足だからというケースは少数、大半はそこそこよい、ほかを探すのが面倒など、強い推しはないことがあります。

BtoBであれ、BtoCであれ「他者に推奨できるレベル」は、相当に気に入っている、信頼度の高さの目安でしょう。一般に人に何かを紹介して失敗したら当人も責任を感じるからです。NPSスコアの計算式は以下のとおりです。

(引用元:https://markitone.co.jp/column/importance-of-nps/)

NPSについては、Customer.guru社による世界のNPSランキング(業界別あり)、NTTコミュニケーションズ社による国内NPSランキングがあります。SaaS企業の事例があまり出ていないことや、日本人のつけるスコアが中央値によりすぎる傾向などがあるので、自社のスコアの推移を見て、顧客ロイヤルティを把握する使い方がよいと思います。

事例:NPSスコア=83のZenPayroll(Gusto)

.jpg?width=600&height=286&name=NPS%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%82%A2%2083%E3%81%AEZenPayroll(Gusto).jpg)

(出典:Gsuto)

Zenpayrollは、2022年の世界のNPSランキングBtoBサービスプロバイダー部門のトップ。給与管理サービスSaaSで、NPSスコアは83と驚くほどの高さです。

Gustoは給与計算、福利厚生、採用、管理リソースなどのHR機能をすべて一元管理できるシステムで、米国で20万社以上の企業に利用されています。

- 膨大な事務タスクを簡素化、スマホから簡単操作

- 給与税、報告書、コンプライアンスもすべて自動かつペーパーレスで処理

- スタートアップや中小企業のニーズを徹底反映

などの特徴があり、人手の足りないSMBのバックオフィス部門から絶大な支持を受けています。

評価方法と企業事例③:顧客維持率(リテンションレート)

顧客維持率とは、お客様が製品の購入をストップせず使い続ける率のことを指します。計算式は、以下のとおりです。期間を変えて出すことができます。

SaaSの毎月の顧客維持率は95%が平均、92~97%の範囲といわれるため、この数値を基準に自社サービスに対する顧客の評価を捉えることができます。

初期のリテンション率が高い場合は、オンボーディングに課題がある可能性が高いでしょう。年単位で見たときの離脱率が高い場合(サービスが更新されない)、使用期間中のサポート不足、あるいは顧客にーズに機能が足りていないなどの可能性があります。

事例:顧客維持率99%以上のSmartHR

(出典:SmartHR公式サイト)

労務管理クラウドのトップシェアSaaSであるSmartHRは、サービス利用継続率は99%以上という驚異的な数値を誇ります。顧客満足度がNo.1でもあり、まさしくカスタマーインティマシーを実現している企業といえるでしょう。SmartHR社の施策には以下の特徴があります。

- カスタマーサクセス部門への積極的な投資

- ユーザー向け労務コミュニティを支援

- ユーザーヒアリングをもとに機能開発

- 操作性は速さ、快適さにこだわる

顧客維持率99%の企業の施策を見てみれば、顧客視点に徹底して立っていることがわかります。顧客維持率は、実際に顧客との関係がどの程度親密かを表す指標だといえるでしょう。

(参考:HubSpot、www.drift.com、www.apty.io)

まとめ

先進国のほとんどの市場で、長年にわたって勝ち続ける企業が持っている3つの価値基準のひとつが「カスタマーインティマシー(顧客との親密性)」です。

実現するには、顧客の声に耳を傾け、商品・サービスを改善し続ける体制を作ることが必要です。一定のオペレーション能力、開発力も必要になります。

難易度は高いものの、SaaS企業においてはカスタマーインティマシーを高める重要なタッチポイントがある程度見えています。組織が硬直化する前、できるだけ大きくなる前に優先して取り組み、勝ち続けられる仕組みとカルチャーを醸成していきましょう。