「4P」は数あるマーケティングフレームワークの中でも、基本中の基本です。提唱されてから半世紀ほどたつため「古い」といわれることもありますが、今なお有効性は高くSaaSビジネスにおいても十分役立ちます。

4Pの要素である「製品」「価格」「プロモーション」「場所」は、マーケティングの成功を大きく左右します。1つの分析が甘いだけでも戦略全体に多大な影響があるため、今一度4つのPの理解を深めましょう。

本記事では、BtoB SaaS企業のマーケティング担当者なら必ず理解しておくべき4Pの基本と、実際の分析例を紹介します。

マーケティングの4Pとは?

4Pとは、製品・サービスを市場でたくさん売っていくために重要な4つの要素を組み合わせて、整合性のとれた戦略を立てるためのフレームワークです。「マーケティング・ミックス」とも呼ばれます。

4つの要素

- Product(製品):製品・サービスの品質

- Price(価格):価格、支払い方法、支払い期間

- Promotion(プロモーション):広告宣伝、ブランディング

- Place(流通):チャネル、立地、他

その発祥と発展してきた理由

4Pは、米国のEdmund McCarthy(エドモンド・マッカーシー)氏が1960年に提唱したフレームワークです。その後、友人であるPhilip Kotler(フィリップ・コトラー)氏(近代マーケティングの父と呼ばれる大家)が使ったことで、広くビジネス社会に浸透していきました。

ビジネスにはさまざまな要素が影響しますが、4Pは自社の決定できる要素の中で最も重要なものを「製品」「価格」「プロモーション」「プレイス」の4つに絞り込んでいるのが特徴です。

合理的で矛盾がない施策を立案していく4Pは、分かりやすくかつ実効性があり、多くの企業に受け入れられました。

また、のちにコトラー氏やBernard Booms(ベルナルド・ブーム)氏らが7Pを開発したように、4Pを軸にマーケティングミックスは時代とともに進化していきました。

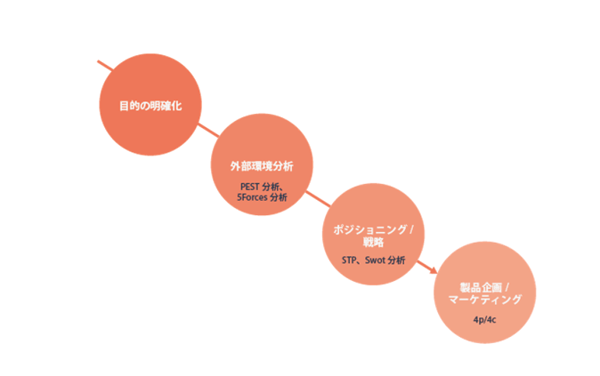

4Pを行う段階

マーケティングは、環境分析→市場分析→ターゲット設定の順で市場を絞りこむのが一般的です。市場内での競合製品との力関係、ポジショニングを分析した上で、進出すべきとGOサインが出てから製品企画をスタートさせます。

4P分析で具体的な製品の機能や品質、価格、流通経路やプロモーション施策を決めるのは、マーケティング戦略の中盤〜後半です。本記事では4P分析を中心に解説しますが、マーケティングの全体像も理解しておきましょう。

(4P/4Cまでの流れ)

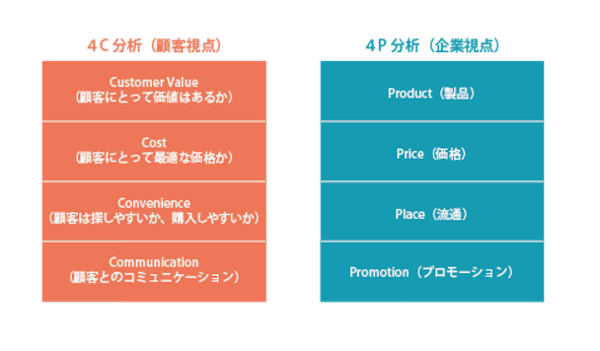

4Cとセットで使う

4Pは有用なフレームワークですが、提唱されてから50年ほど経つため、現在のビジネス環境に対応していない面があります。そのため、現代では4Pと4Cをセットで活用することがポイントです。

4Cとは、4Pから派生したマーケティングミックスです。Customer Value(顧客にとっての価値)、Cost(顧客から見たコスト)、Convenience(顧客の利便性)、Communication(顧客とのコミュニケーション)という4要素をもとに顧客視点で、マーケティング戦略を考えます。

4Pが生まれた時代はインターネットもSNSもなく、企業と顧客の情報の大きな非対称性がありました。顧客は企業のプロモーションや営業担当者からしか製品・サービスの情報を知るすべがなかったのです。

しかし、現在は顧客がSNSで情報を発信し、見込み客は大量の情報を入手できるためプロダクトの鑑識眼が向上しています。昔よりプロダクト自体も増えて選択肢も豊富なので、企業はより一層の顧客理解が必要です。

4Cは、4Pと同じ要素を顧客視点で分析するので、両方の分析を照らし合わせると企業が考える戦略と顧客ニーズが合致しているかどうかがわかり、課題や解決策を見出しやすくなります。

マーケティングの4PとBtoB SaaS企業が考えるべき事

ここでは、4Pの各要素とBtoB SaaS企業が留意すべきポイントを解説します。

4Pのその1:Product(プロダクト/製品)

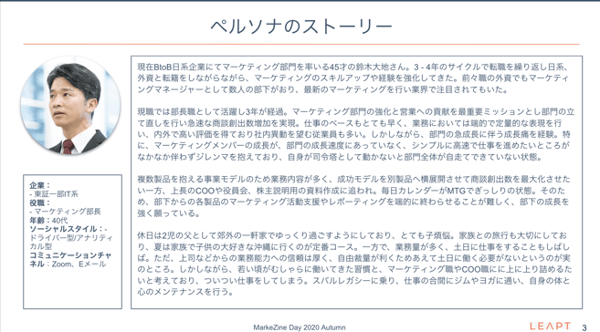

Product(製品・サービス)は、まず誰に向けたプロダクトかを明確にして開発することが基本です。

ペルソナ(理想的な半架空の顧客プロファイル)を設定して、特定の顧客に刺さる製品・サービスの特徴を捉えます。BtoBのペルソナであれば、業種や職種、仕事内容、役職、個性、価値観まで詳細に設定しましょう。

その上で、競合企業との差別化になる特色や製品・サービスに実装する機能、デザイン、サポート体制などをつめていきます。以下の点をチェックしましょう。

- 自社製品・サービスはペルソナのニーズを満たしているか

- ペルソナから見た競合他社と比較したメリットは何か?

- デザインに魅力があるか? 機能は十分か?

- ペルソナにとって過剰な機能はないか?

- オプション機能を追加できるか?

- サポート体制は最適化か?

4Pのその2:Price(プライス/価格)

Price(価格)は、顧客が納得できるわかりやすい価格体系にすることが大切です。業界問わずスタートアップは、製品・サービスの品質に注力しすぎるあまり低く価格設定してしまう傾向があります。

米国のサブスクリプションプライシング支援企業Priceintelligentlyによると、そもそも企業が価格戦略に費やす時間は年間10時間程度だそうなので、価格戦略はもう少し力を入れるべきでしょう。

以下の点をチェックして、最適な価格設定を行いましょう。

- 顧客はこの製品・サービスにいくら払うと思うか?

- わかりやすい価格体系になっているか?

- 価格プランの選択肢はいくつ用意すべきか?

- 年間購入の割引はどの程度が適当か?

- 競合企業に比べて高く設定するか?

- フリーミアム(無料お試し期間)は必要か?

- この価格で自社は利益を出せるか?

- この価格でいつ黒字化を目指すのか?

- 価格の見直しをどのような頻度で行うか?

Priceintelligentlyの512社のSaaS企業を対象とした調査では、収益を向上させる要因として、価格設定は顧客獲得の4倍、顧客維持の2倍という結果が出ています。

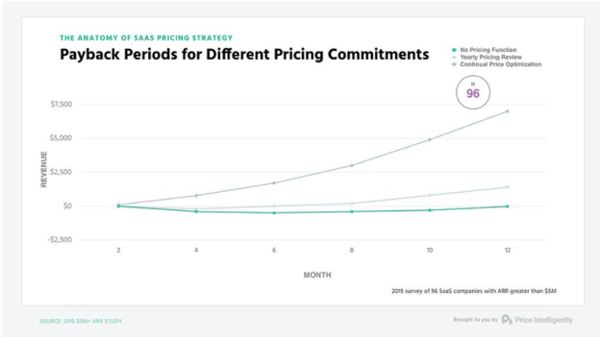

また、年間経常収益(ARR)500万ドル以上のSaaS企業96社に行った調査では、継続的に価格を調整している企業は、極めて堅調な単位経済性を示したという結果が出ています。

収益性の高いSaaSビジネスモデルは、顧客生涯価値(LTV)と顧客獲得コスト(CAC)の比率が1以上でないと絶対的なコストがかかりすぎていることになります。なお、理想的なユニットエコノミクスは別の話です。

LTV/CACの比率が低いほど、コストを回収するまで長期間かかることに留意して慎重な値決めを行いましょう。

4Pのその3:Place(プレース/流通の場)

4PのPlace(場所)とは、ターゲットのいる場所に製品・サービスを届けることです。人々が積極的に製品を探す場所はどこかを念頭に、販売チャネルを決定します。

- 顧客はどこで自社製品・サービスと出会うか?

- どのチャネルに製品・サービスを展開することがブランディングにつながるか?

- どの国・エリアに進出すべきか?

SaaS企業なら主戦場は当然オンラインです。インターネット上で顧客が自社製品・サービスを簡単に見つけられるようにします。

その際Google、ヤフーなどの検索エンジン最適化は必須です。また、ペルソナの年代・個性に応じて適したSNSにも情報を配信します。SNSマーケティングは双方向コミュニケーションをとれるので、製品・サービスの拡販にかなり効果的です。

4Pのその4:Promotion(プロモーション/促進)

Promotion(プロモーション)とは、具体的なマーケティング施策や営業施策のことです。テレビCMやメディアの広告、タイアップ記事、オウンドメディア、ホワイトペーパー、ウェビナーなどを企画し、見込み客を増やしていきます。

SaaS業界でも、展示会・テレマーケティングなど従来型のオフライン施策もペルソナによっては効果的です。オフライン・オンライン両方のチャネルをバランスよく組み合わせた戦略をねりましょう。

代表的なマーケティング戦略/フレームワークとマーケティング4Pの関係性

4Pや4Cを活用するのは、具体的にマーケティング戦略を決める段階が適しています。その前段階で、外部環境のリサーチやターゲット設定、ポジショニングなどの正しい戦略が練られていてこそ4Pの戦略の成功確率が高くなります。

ここでは、有名な戦略フレームワーク3種類と4Pの関係性を説明します。いずれも4Pより前の工程で活用してください。

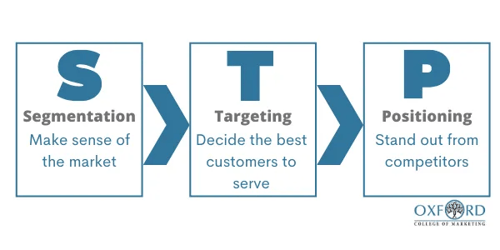

STP分析

(出典:Oxford College of Marketing)

STP分析とは、市場をしぼりこみ、自社の市場内でのポジションを確定するためのフレームワークです。

Segmentation(セグメンテーション)、Targeting(ターゲティング)、Positioning(ポジショニング)の頭文字をとってSTP分析と呼ばれます。提唱したのは、マーケティングの神様と呼ばれるコトラー氏です。以下のステップで分析していきます。

- セグメンテーション:市場を細分化する

- ターゲティング:その中から展開する市場を決める

- ポジショニング:市場の中での自社のポジションを決める

ビジネス実務経験者ならよくご存知のとおり、進出する市場が豊かでなければどんなに頑張っても成果は知れています。

また、市場が伸びていても競合他社と真向にぶつかるような戦略を立てると強者以外は苦戦しますし、市場から見ても目新しさはありません。STP分析で自社なりのポジションを市場で見つけることが重要です。

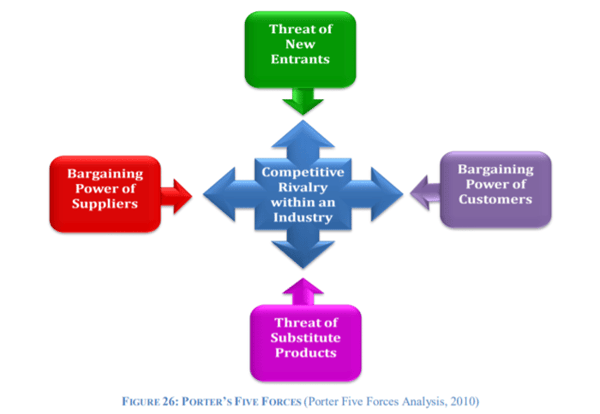

ポーターの5フォーシーズ

5フォーシーズ分析とは、Michael Porter(マイケル・ポーター)氏が提唱した外部環境分析フレームワーク。業界分析フレームワークとも呼ばれるように、業界内の競合他社や代替品、サプライヤー、顧客の動向を分析し、力関係をひも解くフレームワークです。

分析する5つの要素

- 競合企業の力

- 代替品の脅威

- 新規参入者の脅威

- 供給者(サプライヤー)の力

- 購入者・顧客の力

5フォーシーズ分析も、マーケティングミックス4P分析を実施する前に行います。SaaS業界はM&Aが多く、技術のトレンドが目まぐるしく変わります。また、機能が拡張しやすく参入障壁も低いので、当時は競合ではないと思っていた製品・サービスが急に競合になってくるケースも珍しくありません。

SaaS業界は、それこそカオスのような業界なので、5フォーシーズで今現在の市場を分析することは非常に有用です。

その上で4つのPを分析していくと、現在の競合他社、おそらく今後競合してくるであろう企業に対し、自社がどのような価値観の違いを打ち出して、新たな機能を追加していくのか? 価格設定をしていくか? など差別化したマーケティング戦略が立てやすくなります。

SWOT分析

SWOT分析は、米国ハーバード・ビジネススクールで確立したフレームワークですが、実際の起源が不明なほど、それ以前から自然発生的に各地で活用されていました。つまり、それだけ使いやすい汎用性があるフレームワークです。

SWOT分析の優れているポイントは、外部環境と内部環境を一つのフレームワークで分析できることです。4Pでマーケティング戦略を具体化する前に活用すると、実効的なマーケティング戦略をたてることができます。

以下の4項目を分析します。

- Strength(強み)

- Weakness(弱み)

- Opportunity(機会)

- Threats(脅威)

SaaS業界も2022年以降は、投資熱が下がりバブルがはじけたと言われます。GoogleやSalesforceもリストラしています。一方で彼らは、AIへの投資に活発です。景気の冷え込みはマイナス材料ですが、外資大手がリストラするなら優秀な人材が採用できるのではないか、といった発想もSWOT分析をするなかで見えてきます。

脅威は機会でもあります。SWOT分析のテンプレートに「脅威、機会、強み、弱み」をすべて洗い出して羅列すると、今見えている機会に自社の強みをどう活かせるかという戦略が立てやすくなります。

- どの市場で、誰を対象に、どのようなポジションで売るか決める → STP分析

- そのためには業界内の相関図を把握する必要がある → 5Force分析

- 業界内外の分析にそって自社の強みを最大限に活かす → SWOT分析

という手順で3フレームワークを4Pの前に活用すると、事業の方向性や自社のポジショニングが明確になるので、実際のマーケティング活動の軸である4Pを深堀していくことができます。

事業成長を加速させるには4Pの何を優先させるべきか?

商品を企画する場合一般に4Pのプロダクトから考えますが、事業がスタートし、局面によってどのPを優先するかは企業の状況によってさまざまです。

事業や市場によっても異なり、各企業の強みも弱みも異なる上に、ビジネスは常に変化する状況下で行われるため唯一の正解はありませんが、以下にいくつかのパターンを紹介します。

アカウント数を成長させる時

例えば、単一プロダクトしか持たない企業がアカウント数を成長をさせていく場合は、プロモーションへ力を入れることが重要になります。

プロモーションの成果は予算ありきですが、予算が少なくともメディアへのリリースやピッチ・カンファレンスへの参加、SNSマーケティングなどで露出を増やすことで知ってもらえます。

SaaSのプロモーションでは、まずは使ってもらいアカウント数を成長させる手法は有効です。SlackやZoomはフリーミアムを活用しアカウントを増やし、大きく成長。HubSpotも永久に無料のCRMが、持続的なアカウント数アップにつながっています。

国内例を出すと、日本語AIライティングアシスタントツールのCatchyは、タイミングの良いプレスリリースと、フリーミアム戦略を実施することで大手メディアの掲載につながり、たった4カ月で約2万のアカウント数に達しました。大量の見込み客を一気に獲得したことになります。

売り上げを成長させる時

プロダクトのフェーズにより異なりますが、初期フェーズであれば現在の顧客層にプロダクトをより使ってもらうために、サービスを拡張させることが重要です。

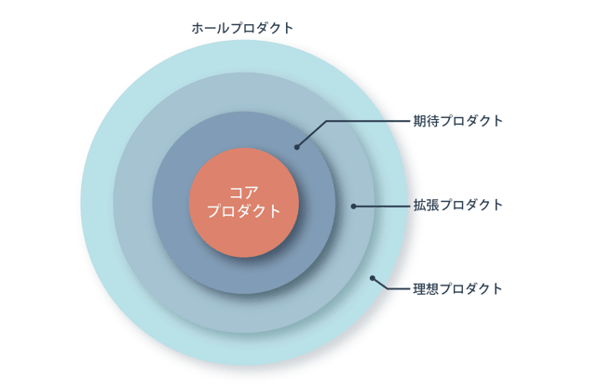

ホールプロダクトという概念があります。顧客が期待しているプロダクトの機能と現在のギャップを埋めていくという考え方であり、既存市場においてさらに売上げを上げる手堅い戦略です。

また、短期的に売上げを上げたい場合、直接的に効果があるのはプライスの見直しが重要になります。

もちろん値上げは顧客の離反を招きかねない戦略なので顧客の理解が必要ですが、成功した場合の恩恵は大きなものがあります。

1992 年の Harvard Business Reviewに掲載されたマッキンゼーアンドカンパニーの調査では、価格が 1% 改善すると、平均的な経済性を備えた企業の場合営業利益が3.3%、販売量の損失がないと仮定すると11.1%増加すると報告しています。

日本の例を出すとビジネスチャットのChatworkは、毎年機能を追加しバージョンアップしているという理由で定期的に値上げをしています。その結果、2021年に値上げのあとは最重要指標のChatworkセグメント売上高が前期比+53.7%と伸長しました。

2023年4月にも7月からの値上げをリリースしたところ、株価が年初来高値を更新しています。

顧客像を多様化したい時

既存の市場で商品がいきわたっているフェーズであれば、違う市場へ進出する必要があります。新しい市場に向けて製品を拡張していく必要があるため、Productが重要です。

その際はPlaceの選択も重要。一般にかけ離れた市場より、隣接した市場へ横展開すると成功確率が高くなります。

例えば、HubSpotはマーケティング製品→セールス製品(CRM)→サービス製品などへと拡張していきました。SalesforceはCRMからスタートし、マーケティング、サービス、そしてM&Aという手法により、多様な機能を追加しながら顧客像を広げていきました。

Zendeskも同様。サービス領域のソフトウェアからスタートしましたがセールス領域にもサービスを展開し、現在ではサービスファーストのCRMカンパニーと自称しています。

3社ともスタート地点は違うものの、隣接した市場向けのプロダクトを開発しながら顧客層を多様化し、SaaS業界のプラットフォーマーになっています。

マーケティング4PのBtoB SaaS企業の事例

ここでは、前述のBtoB SaaS業界の3社を4P分析してみます。

- HubSpot(マーケティングオートメーションの世界シェアNo.1)

- Salesforce(CRMの世界シェアNo.1)

- Zendesk(カスタマーサービスソフトウェア領域のリーディングカンパニー)

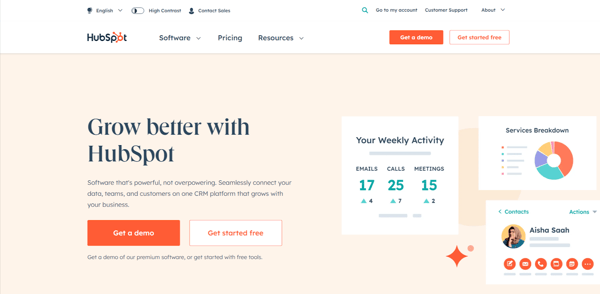

HubSpot

(出典:HubSpot)

Product(製品):

おもに中小〜中堅企業を対象にしたマーケティングオートメーション(MA)を軸に、セールス・カスタマーサービス・CMS・オペレーションの5領域でクラウドシステムを展開しています。直感的に活用しやすいUIと操作性、情報の一元管理がしやすいところが特徴です。

Price(価格):

比較的低価格で、中小企業であればマーケティングオートメーションのstarterプラン5400円/1ユーザー+無料CRMで、基本的なリードジェネレーション〜顧客管理が可能です。

2020年10月には、それまでの登録コンタクト数ベースの価格体系から、アプローチするコンタクト分のみ課金する価格体系に変更し、中小〜中堅企業にとって割高なサービスにならないように配慮しています。

Promotion(プロモーション):

内容の濃いHubSpotブログや無料のホワイトペーパー、各種ガイドの提供などを積極的に行い「インバウンドマーケティングの提唱者」としてのポジションを確立しています。

コンテンツで信頼度を高めコンバージョンに結びつけており、フェイスブック、Twitter、インスタグラム、YouTube、LinkedInなどのSNS連携もバランスよく行われています。

Place(流通):

世界120カ国以上に以下のチャネルでサービスを展開しています。

- オンライン

- インサイドセールス

- パートナー企業による販売・導入支援

Salesforce.com

(出典:Salesforce.com)

Product(製品):

先進国のエンタープライズ市場を中心に、SFAやCRMなどさまざまなクラウドサービスを提供。システムを売るだけではなく、顧客の生産性を向上させるためのコンサルティング、サポートにも注力しています。

Salesforcesは、高機能・多機能であるところが特徴。顧客・パートナー企業の要望を素早く機能に追加し(年3回無償でバージョンアップ)、顧客ニーズに応え続けることで長期的な取引につなげ継続課金していくビジネスモデルです。

スタート時点で、対オンプレミスというスタンスで圧倒的優位性のもとSaaS市場を作り、クラウドCRMトップベンダーとしての地位を盤石にしています。

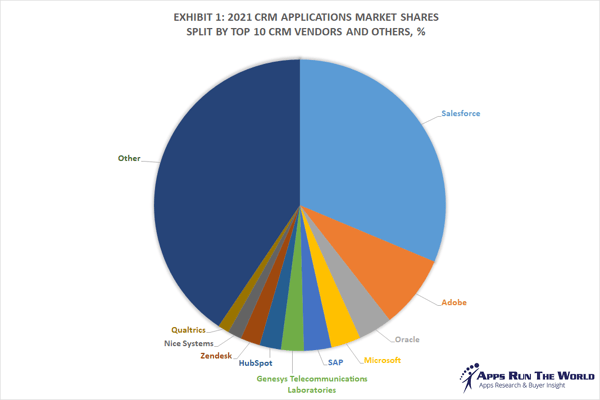

2021年もSalesforceが31.3% に市場シェアを伸ばしました。2位以降は、2021年2位だったMicrosoftが4位に低下、アドビが第 2 位で、オラクル、SAPと続きました。

Slackを買収したように、大企業向けに隙のない統合型プラットフォームを構築したことは成功しているようです。2023年はCRM向け生成AIテクノロジー「Einstein GPT」をリリースし、ますます機能をアップグレードしています。

(引用:2021 CRM Applications Market Shares Split By Top 10 CRM Vendors and Others- Appsruntheworld.com)

Price(価格):

4種類の価格プランがあり、基本路線は高価格ですがそれぞれに無料期間があります。ターゲットが大企業なため、高い価格設定はむしろ信頼度につながっているといえるでしょう。

(競合との比較)

エンタープライズ向けは月1万8000円/ユーザーのプランを提供。MSのDynamics 365 Salesのエンタープライズは月1万330円/ユーザー(Microsoft365と統合可能)。

SMBマーケット向けには月3000円の低価格モデルを提供。ここでは中小企業向け無料CRMを展開するHubSpot、月約1000円で提供するActiveCampaign、月約2000円で提供するZendeskと競合。この価格プランはSalesforceがSMBに顧客層を広げる効果はもちろん、中小〜中堅企業に強いベンダーのシェア拡大を防ぐ効果もあります。

Promotion(プロモーション):

- コンテンツマーケティング

- SNSマーケティング

- コミュニティマーケティング

- タクシー広告、豪華な役員向けダイレクトメール

- アウトバウンド、インバウンドマーケティング、他

オンライン、オフラインとも強力なプロモーションを推進しており、自社自らがSFA、CRMを活用した強力な営業活動で生産性をあげることで、サービスの信頼性を高めています。

積極的な社会貢献活動が、プロモーションの役割を果たしているところも特徴です。製品の1%、株式の1%、就業時間の1%を地域社会に還元する1%モデルの提唱ほか、昨今の行き過ぎた資本主義を転換・進化させるような経営方針が注目を集め、顧客層以外からも幅広く支持されています。

Place(流通):

- オンライン

- ライセンス販売代理店

- アウトバウンド営業

- インサイドセールス

Zendesk

(出典:Zendesk)

Zendeskは、サービスファーストのCRMを提供するSaaSプラットフォーム企業で、2022 年に投資会社 Permira と Hellman & Friedman LLC が率いる投資家グループに買収されました。

評価額は厳しいものであったようですが、Web上には「私たちは、無料トライアルに申し込んだすべてのお客様に電話を掛け、どのような状況かを尋ねました。製品を売り込もうとするのではなく、お客様と気軽にやりとりできる関係を築こうとする姿勢を取り続けました。」という創業者の言葉を引用し、方針が変わらないことを表明しています。

Product(製品):

コールセンター革命を起こしたといわれるほど評価の高い「Zendesk for service」を軸に、4領域でサービスを展開しています。「Zendesk for service」は、電話やメール、チャットなど昨今の多様な経路の問い合わせを一元管理できるため、生産性と顧客満足度を高められます。

数千以上のアプリと連携が可能で拡張性も優秀で、近年リリースした営業領域の「Zendesk Sell」の顧客満足度(英語)も高くなっています。サポート領域で他社の品質が向上し競争が激化していることもあり、今後セールス領域にはさらに力を入れていくでしょう。

Price(価格):

カスタマーサービス領域では、問い合わせ管理機能のみ月額$ 19〜のプランを含めて5種類の価格プランがあり、中小企業〜大企業のニーズまでまんべんなく対応。スタートアップ企業はZendeskを6カ月間無料で利用できます。

一般にカスタマーサポート部門は活用する人数が多くないため、購入企業にとって負担の少ない価格設定です。PayPalやクレジットカードにも対応しています。

近年成長してきたインドのSaaS企業Freshdeskはじめ、競合企業はZendeskより低価格路線です。

しかし、Zendeskは公式ホームページに「Zendesk 対 Salesforce」という頁を設けているように、競合の中でもSalesforceを強く意識している様子。詳細な比較表で優位性を示したり、自社サービスの操作性や品質、機能、実績をアピールしたりしています。価格より品質で勝負しているようです。

Promotion:

コンテンツマーケティングやメディア戦略などは、非常に見込み客の心理に沿ったアプローチが巧み。特に興味・関心層に対しては、多くの企業がしばしば性急さを感じさせるのに対し、Zendeskのタイミングはほどよく控えめです。

また、各レビューサイトでのZendeskの顧客満足度の高さ(英語)をホームページ上で公開し、プロモーションにつなげています。

Place(流通):

世界140カ国に展開。

- オンライン

- インサイドセールス

- パートナー企業による販売・導入支援

マーケティング4Pの課題

4Pは、マーケティング戦略を成功させる上で欠かせないフレームワークです。しかし、前述のとおり提唱されたのが約50年前なので、顧客の価値観や社会の成熟度、テクノロジー、想定している顧客像が今とは全く異なります。

現在の顧客は、インターネットでいくらでも情報収集可能な上に、SNSで他の顧客の意見を参照でき、かつ自らが意見を拡散できる「強者」に変化しています。

製品・サービスに対する厳しい批評者にもなれば、企業の広告宣伝担当のような役割にもなりえるでしょう。

現代の顧客に支持されるためには、前述のように4Pだけでなく4C分析(4Pから派生した顧客視点で4要素を分析するフレームワーク)をセットで活用し、バランスのとれた戦略をとることが重要です。

まとめ

マーケティング4Pは汎用性のあるフレームワークなので、自社分析や他社分析、新しいマーケティング戦略立案の際などによく活用されます。4Pを活用すると自分の頭脳だけで思考するよりも「抜け・もれ」がなく成功確率の高いマーケティング施策が生まれやすくなります。

ただし、柔軟に使えるフレームワークだからこそ、会社の規模やビジネス、自社の企業哲学、プロダクトの特性、ターゲットの特性を考えながら思考していくことが大事。

フェーズによっては型そのまま使えない場合もありますし、他社の戦略をそのまま真似すればうまくいくものでもありません。根底には自社のポリシーや市場でのポジション、強みがあることを前提として戦略を立てましょう。

また、4Pはインターネットが存在しない企業優位の時代のフレームワークなので、顧客視点にたつ4Cと組み合わせることでよりバランスよい分析ができます。STP分析、5フォーシーズ分析、SWOT分析を4Pの前に行うと、より優位性を発揮できるポジションで具体的なマーケティング施策を立てることができるでしょう。