マーケティング担当者、営業担当者が必ず知っておくべき経済学の理論に「プロスペクト理論」があります。プロスペクト理論とは、人が不確実な状況においては、バイアスの作用によって「不合理な選択をしてしまう」意思決定メカニズムのモデルを提示している理論です。

人の心理が変化しやすく、判断があまり合理的でないことは、多くのマーケティング担当者、営業担当者はご存知かと思います。

また、ご自分の買い物、投資などの場面で「なぜ、こんな高いものを気軽に買ったのだろうか……」「なぜ、あのときは損切せず賭けつづけたのか……」など、自分自身の不合理な選択を不思議に思うこともあるかもしれません。

実はこの不合理な判断も、多くの人に共通する心理メカニズムなのです。プロスペクト理論は、近年注目されている行動経済学の基本となる理論。

提唱者の一人であるDaniel Kahneman(ダニエル・カーネマン)氏は、心理学研究の知見を経済学に統合したこと、特に不確実性の下での人間の判断と意思決定について高く評価され、2002年にノーベル経済学賞を受賞しています。

本記事では、今や多くの企業が活用しており、マーケティング・営業の担当者なら知っておくべきプロスペクト理論の基本、3つの特徴、具体例を紹介します。

プロスペクト理論とは?

プロスペクト理論は、1979年に米国の心理学者カーネマン氏、Amos Tversky(エイモス・トヴェルスキー)の両氏が、利益と損失の確率がすでにわかっている状況下で人が何かを選択する際に、どのような意志決定メカニズムを経るかをモデル化した理論です。

発展の背景

【1979年】

カーネマン、トヴェルスキーの両氏が経済学の論文誌で「プロスペクト理論」を発表。プロスペクト理論は、それまでの経済学の前提「人は合理的に行動する」という仮説に対して、「不確実な状況下での人の意思決定では系統的に間違いを行う」「損失回避する選択をする特徴を備えている」と提唱したことで、経済学の領域で注目を浴びました。

【1990年~】

米国で行動経済学(経済学の数学モデルに心理学的に観察された事実を取り入れていく研究手法)が急激に発展し、主流派経済学のひとつになっていきます。

【1992年】

両氏は、当初のプロスペクト理論を拡張させ、人は意思決定を「編集段階」と「評価段階」という2フェイズに分けて考えている、とする『累積プロスペクト理論』を提唱しました。

【2002年】

カーネマン氏が「プロスペクト理論」によりノーベル経済学賞受賞(トヴェルスキー氏は残念ながら1996年に死去のため1人のみ受賞)。

プロスペクト理論は現在、世界各国の政治経済やビジネス施策の分析に活用されています。また、株式シミュレーションなどのソフトウェアに実装されるようになりました。

カーネマン氏は行動経済学の権威として名をはせており、日本でもいくつかの書籍が販売され、ビジネスマンに大きな影響を与えています。

(出典:Amazon)

プロスペクト理論の特徴と柱

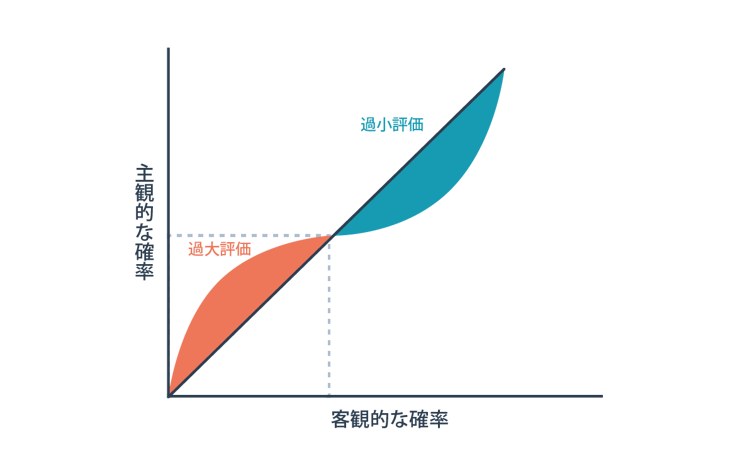

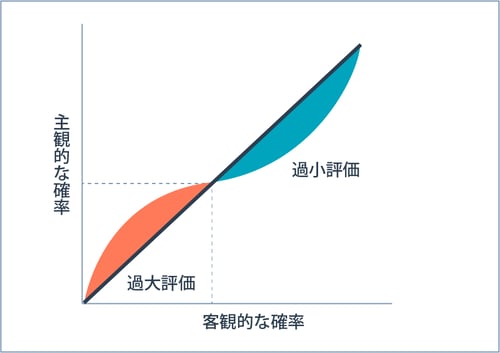

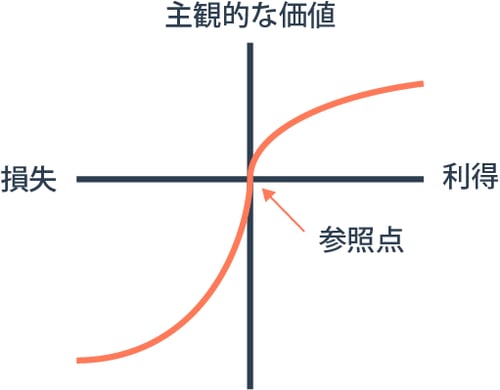

プロスペクト理論は、リスクがある中での人々の意志決定をモデル化した理論であり、プロスペクト理論には「確率加重関数」「価値関数」という2つの柱があります。

- 確率加重関数:人が客観的確率が低いときには過大評価し、客観的確率が高いときには過小評価するという傾向を示す関数

- 価値関数:人は同じ額でも損失局面のほうが利得局面よりショックが大きいことを示す関数

図の「Value(価値)」は、あくまで心理的な価値です。参照点を通過する価値関数(青のS字曲線)は非対称であり、右側の「利得」より左側の「損失」が急な角度。つまり、人は同じ金額なら利得より損失したときに価値を大きく感じることを示しています。

また、プロスペクト理論の特徴として「損失回避性」「参照点依存症」「感応度逓減性(かんのうどていげんせい)」の3つがあります。

損失回避性

プロスペクト理論は、何かを得たときに感じる主観的な価値の大きさと、何かを失ったときに感じる価値の大きさは、失ったときが大きいとする理論です。これは、プロスペクト理論の中核をなす考え方であり、プロスペクト理論は別名「損失回避理論」とも呼ばれます。

損失回避性は買い物、投資など、さまざまな人生の選択において起きる人間のバイアスです。そのため、人は損失を回避しようというバイアスが作用し、非合理な判断をしがちです。

そして、損失を避けたいという心理から、事実をそのままとらえず、実際の価値評価をゆがめて判断してしまう傾向があります。

損失回避傾向があることを理解して合理的な判断ができるようになれば、判断が難しい局面でも損をしない判断ができるようになります。

- カーネマン氏が「幸せになる努力をする前に、苦しみを減らすべきです」と語るように、自分の人生を幸福にすることにも役立ちます。

営業やマーケティングにおける具体例も見てみましょう。

「今すぐ契約すれば、高い受講料を回避できます」といったメッセージ

(出典:Udemy)

ビジネス、自己啓発など数多くのオンライン学習コースを提供するサイト「Udemy」。

サイトを訪問するとファーストビューの部分で、「セールはまもなく終了! 今から約6時間後までは新規受講生向けキャンペーン中で、時間内にログインすると、1800円から受講できるコースもあります」といったメッセージが表示されます。これも「損失を回避したい」という人の心理を捉えながら、新規受講申込みを促すメッセージだと言えるでしょう。

参照点依存症

参照点依存症とは、参照点(基準となる指標)の違いによって人の価値判断が変化することを指します。

- 100円ショップにある300円の商品を高く感じるのは基準が100円だからであり、300円ショップにある300円の商品は、普通の価格と感じます。

- 年収1000万円の人は、周囲の人の平均年収が600〜800万円の世界にいれば自分を高収入と感じますが、年収何千万円、億単位の年収を得る経営者コミュニティにいくと、自分の年収を低いと感じます。

このように、どこに参照点をおくかで同じ金額でも人にとっての価値の評価は増減します。一般に、人は何事においても明確に参照点を持っているわけではないので(いくつかは持っているかもしれませんが)、環境に影響されて判断軸がぶれて非合理な判断をしがちです。

「おとり効果」で消費者がつい選んでしまう価格帯とは?

「おとり効果」とは、人が商品・サービスを選択する際に、他の選択肢と比べて明らかに劣る選択肢(おとり=デコイ)が提示されることで、意思決定が変化する現象です。

例えば、あなたが映画館へ行って、以下の3つのポップコーンのサイズと価格を提示されたとしましょう。

- 小サイズ:300円

- 中サイズ:500円

- 大サイズ:800円

このラインナップを見て、「小サイズに200円プラスするだけで、少し多めに食べられそう。最もコストパフォーマンスが良いと言えるのは、中サイズかもしれない」と判断し、中サイズを選ぶ可能性が高いのではないでしょうか?

しかし映画館が新たに、劣った選択肢(おとり=デコイ)を加えると、あなたの選択は変わるかもしれません。

- 小サイズ:300円

- 中サイズ:500円

- 大サイズ:800円

- 特大サイズ:1,200円(通常の大サイズの量とほとんど変わらない)

この場合、特大サイズは明らかに劣った選択肢として機能し、その結果「大サイズを選ぶのが、一番お得なのでは?」と感じられるように。多くの消費者が大サイズのポップコーンを選ぶ可能性が高くなり、映画館の利益アップにつながるでしょう。

Appleは2013年に同様の戦略を採用し、あまりデザインが洗練されておらず、プラスチックのようにチープな見た目の「iPhone 5C」を、当時の他ブランドの同等機種よりも高い価格で設定しました。

この「iPhone 5C」を購入した人もいましたが、多くの人はより高価な「iPhone 5S」を選びました。ビビッドカラーのプラスチック製のボディと比較して、アルミニウム製のゴールドのボディに80ポンド(当時の為替レートで1万2000円程度)余分に支払うことは、それほど悪い考えには思えなかったのかもしれません。

「参照点依存性」を利用した営業戦略は、消費者の意思決定に影響を与え、商売にプラスに働く場合もあります。

感応度逓減性(かんのうどていげんせい)

感応度逓減性(かんのうどていげんせい)とは「扱う金額が大きくなると、損得のインパクトが減少する」という心理現象のことです。逓減(ていげん)=減っていくという意味です。

- 自動車や不動産など何千万円単位の買い物をするときは、10万円くらいの金額を誤差程度に感じます。そのため、安いと感じてオプションをつけがちです。

- 時給1,500円の営業員であっても、高額な製品・サービスを売っている最中は100万円を安い金額ととらえることができます。

このように高い、安い、損をした、得をしたという感情は、そのときに扱っている金額の大きさによっても変化します。利益や損失の大きさに対する人々の感じ方が、一定ではなく変化する、という考え方です。

アイスクリーム店のおまけで、次々にアイスクリームが盛られたら?

あなたが暑い日にアイスクリーム店へ立ち寄り、アイスを1つ購入したとしましょう。「今だけキャンペーン中です。アイスクリームをおまけで付けます! 」と特典を受けられた場合、嬉しいですよね。

ところが、すでにアイスクリームを2つ(購入分+おまけ分)も持っている状態で、さらに1つ追加でアイスクリームをもらったとしても、最初のおまけ1つ目に比べて喜びはそれほど増えないのではないでしょうか?

さらに、もらうアイスクリームが増えるごとに、「こんなに今すぐ食べられない、溶けてしまう……」などと考え、その喜びは次第に小さくなっていきます。

「10万円失った」ときと「100万失って、さらに10万失った」ショックが大きいのはどっち?

感応度逓減性は損失に対しても同じように働きます。

例えば、「10万円落とした」という時の悲しみと、「すでに100万失った後、さらに10万失った」時の悲しみは、全く同じとは言えないのではないでしょうか?

この場合、後者の方が悲しみは比較的小さく感じられるでしょう。既に大きく失ったので、その後のさらなる損失のショックが逓減して感じられるのです。

つまり、人はどのように損失回避で、物事を決定する?

「得」よりも「損」が重視

プロスペクト理論では、人は同じ金額なら「得をする喜び」よりも「損をする痛み」のほうが大きいとします。どのくらい大きいかというと、金額が同じだと損をした場合は、得をした場合の2~2.25倍の価値を認識すると言われます。

つまり、100万円を損失する苦痛は、本人の心の中では225万円を失うほどの痛みと解釈できます。1万円を紛失してしまった人に1万円プレゼントしても、本人は元の心情にならず、2万円プレゼントしてようやく傷が癒えるイメージでしょうか。

人はそれほど損をすることがきらいなので、不確実性の高い局面での選択にあたっては、何より「損をしないこと」が優先されます。

1:5の法則

マーケティングにおいて、新規顧客の獲得は既存顧客の維持・増収に比べて、コストが高くなることが一般的です。

一般に、新規顧客獲得コスト(広告・プロモーション費/顧客の信頼を築く時間と労力/リード育成〜顧客獲得までのプロセス)は既存顧客営業のコスト(リピート購入やクロスセルの促進)の5倍とされることが多く、これを「1:5の法則」と呼びます。

企業経営者やマネージャーは、この「1:5の法則」そして「人は損をすることがきらい」というプロスペクト理論の考え方も踏まえることが大切です。新規顧客獲得と既存顧客営業のバランスを適切に保ち、効率的な営業・マーケティング戦略を立てることを意識してみてください。

|

既存顧客のフォローアップ強化: 新規顧客獲得よりも既存顧客の営業活動の方がコストが低いため、損失を避けるためには、既存顧客との関係を維持・強化することが重要です。既存顧客に対して定期的なフォローアップを行い、ニーズに合わせたサポートや提案を行うことで、リピートビジネスやクロスセルのチャンスを増やすことができます。 ターゲット顧客の絞り込み: 新規顧客獲得においても、無駄なコストを避けるために、ターゲット顧客を明確に絞り込むことが重要です。市場調査や顧客データ分析を通じて、最も効果的に営業活動を行えるターゲット顧客を特定し、その顧客に焦点を当てた営業活動を展開します。 ROIの高いマーケティング手法の選択: 損失を避けるために、投資対効果(ROI)の高いマーケティング手法を選択することが重要です。広告やプロモーション活動の効果を定期的に評価し、ROIが高い手法にリソースを集中させることで、営業活動の効率を向上させることができます。 データ分析を活用した戦略策定: 営業活動において損失を避けるために、データ分析を活用して効果的な戦略を策定することが重要です。顧客データ、市場データ、競合分析などを活用し、潜在顧客のニーズや行動パターンを把握し、より効果的な営業戦略を立てることができます。また、営業活動の成果を定期的に分析し、改善点や新たなチャンスを発見することも重要です。 営業トレーニングとスキル向上: 損失を避けるために、営業チームのスキル向上に投資することが重要です。営業トレーニングやワークショップを通じて、営業スタッフの交渉力やプレゼンテーションスキルを向上させましょう。 |

感情は金額の増加に比例しない

プロスペクト理論では、感情は価値の増加に比例しないとしています。

例えば、年収500万円の人が年収1000万円、2000万円、3000万円、ついに年収1億円を超えていくと、嬉しさも倍々で増すような気がします。

しかし、2010年のカーネマン氏と経済学者Angus Deaton(アンガス・ディートン)氏の研究では、年収が上がることによる幸福度は、年収7万5000ドル(約790万円)を境に上がらなくなるとしています(なお、近年、別の研究で上がるという報告もあります)。

また、プロスペクト理論では、金額が大きくなるほど、人は価値を小さく評価するとしています。

例えば、1億円持っている人が100万円を得た嬉しさと、100万円しか持っていない人が100万円を得た嬉しさは、当然100万円しかもっていない人のほうが大きいでしょう。同様に初めて借金をした人はそれが10万円であっても損失を強く感じますが、借金が山ほどある人は、多少の借金が増えてもあまり損失が増えたと感じない傾向があります。

「感情は価値の増加に比例しない」を考慮した営業・マーケティング戦略とは?

プロスペクト理論を理解することで、企業経営者やマネージャーは、顧客の意思決定プロセスにおける「感情は価値の増加に比例しない」という傾向を考慮し、効果的なマーケティング戦略や営業アプローチを立てることができます。

具体的な事例を以下にいくつか紹介します。

分割販売法

例えば、料金プランを分割し、初期費用を低く設定することで、消費者は利益をより大きく感じることができます。

▼HubSpotのプライシング戦略

HubSpotのプランは「スターター」「プロフェッショナル」「エンタープライズ」の3つのレベルに分かれています。

(出典:HubSpot )

「スターター」プランは低価格で基本的な機能を、「プロフェッショナル」プランではより高度な機能を提供。さらに「エンタープライズプラン」では、大規模な企業に向けた包括的な機能が提供されます。

このような分割販売法により、検討中ユーザーは自社に最適なプランを選択しやすくなるでしょう。また、初期費用を低く設定することで、安心してトライアルに進むことができ、最終的にはより高額なプランにアップグレードする可能性も高まります。

そしてHubSpotでは、無料で基本的な機能を試すことができる「無料プラン」も提供されています。これにより、後に顧客がプランのアップグレードを検討する際にサービスの価値を理解しているため、より確信を持って契約に進むことができるでしょう。

段階的なサービス向上

顧客がすでにある程度のサービスを受けている場合、一度に大幅な改善を行うよりも、段階的にサービスの質を向上させることで、顧客の喜びを維持し続けることができます。

感応度逓減性(扱う金額が大きくなると、損得のインパクトが減少する)を考慮すると、顧客が新しい変更に慣れるまでの間、次第にサービスを向上させることで、顧客満足度の最大化を図ることができるでしょう。

アップセルやクロスセルの戦略

既存顧客に対しては、製品・サービスの追加購入を促すアップセルやクロスセル戦略が効果的です。感応度逓減性を考慮すると、顧客がすでにある程度の満足感を得ている状態では、さらなる利益を得ることに対する喜びが小さくなるため、追加の価値を明確に提示することで、顧客の関心を引きつけやすくなります。

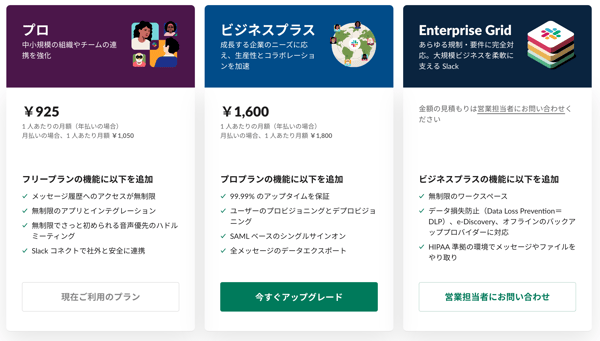

▼Slackのアップセル・クロスセル戦略

【アップセル】

無料プランのユーザーに対して、追加の機能やサポートを提供する有料プランへのアップグレードを促しています。顧客はビジネスの成長やニーズに合わせて、より適切なプランに移行することができます。

(出典:Slack)

【クロスセル】

Slackのプラットフォーム上では、数多くのソフトウェアと連携し、機能を拡張させることが可能です。

(出典:Slack)

例えばプロジェクト管理ツール「Trello」やビデオ会議ツール「Zoom」など、ユーザーが関心を持ちそうなアプリを提案することで、クロスセルを促進しています。

ユーザーのニーズ・関心に応じて追加の価値を明確に提示することで、顧客満足度を向上させ、長期的な収益を増やす効果があります。

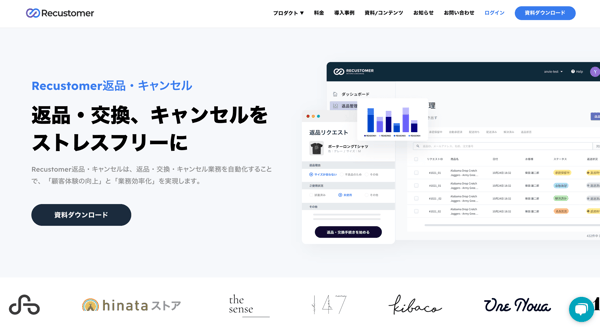

損失を最小限に抑える戦略

感応度逓減性は、「損失」に対しても働くため、損失を最小限に抑える戦略が効果的です。例えば、返品やキャンセルに対する柔軟なポリシーを設けることで、顧客が損失を感じるリスクを減らすことができるでしょう。顧客は安心して購入を検討しやすくなり、結果的に売上げやリピート率が向上する可能性が期待できます。

▼EC事業者向けSaaS「Recustomer」に見る例

EC事業者向けのSaaSで、「Recustomer」というプロダクトがあります。このSaaSは、「商品購入後の返品プロセスが容易になると、顧客体験が向上し、むしろリピート率向上につながる」という戦略をパッケージ化したものです。

(出典:Recustomer)

感応度逓減性を考慮した戦略は、顧客の感情や意思決定に対する影響をより正確に予測し、顧客満足度や売上げ向上につなげることができます。

勝っていると安定志向、負けているとリスク志向になりやすい

プロスペクト理論の価値関数は、利得局面では凸型、損失局面では凹型で、全体で S 字型という特徴があります。

簡単に言うと、利益を得ている局面では、さらなる利益を得ることによる嬉しさは小さく感じ、利益が減ることによる悲しみは大きく感じるため、リスク回避的、つまり安定志向になります。

一方、すでに何かを損失している局面(賭けに負け続けている等)では、さらなる損失による悲しみは小さく感じ、損失を小さくするうれしさの度合いは大きく感じるため、リスクを積極的にとれるようになります。

- 株などで順調に利益を出していると慎重になり、負けだすとさらに負けてもあまり気にならず、お金を取り返そうとさらにリスクを冒し続ける心理です。

この心理的な特徴を理解することは、マーケティングや営業活動においても非常に重要です。

現状に満足している顧客には、さらなる「安全・安心」を勧める

例えば、顧客が現在の状況に満足している場合、新しい製品やサービスを提案する際には、安全性や安定性に重点を置いたアプローチが効果的です。

- iPhoneやMacの購入者に「Apple Care(有償の保証サービス)」を薦める

課題・悩みを抱えている顧客には、リスクを取ってでも問題解決につながる策を勧める

逆に、顧客が何らかの問題や損失に直面している場合には、リスクを取ってでも課題を解決できる策を提供することで、顧客の興味や関心を引き付けることができます。

- ECの「カゴ落ち率」の高さによる機会損失に悩んでいる企業に、カゴ落ち対策ができるSaaS製品の導入を勧める

プロスペクト理論の具体例

具体例1:質問項目に「損失」を入れる実験

アメリカ科学振興協会が発行するメディア『サイエンス・マガジン』では、以下の2つの実験でプロスペクト理論を検証しています。

1.参加者は最初に50ドルを渡され、その後2つの選択肢から選ぶように言われました。

- 50ドルのうち30ドルを残す。

- 50ドル全額をキープするか、50ドル全額を失うか、どちらか一方に賭ける。

57%の参加者が、30ドルを残すほうを選択しました。

(出典:invespcro.com)

2.別なグループの参加者は、以下の選択肢から選ぶように。

- 50ドルのうち20ドルを失う。

- 50ドル全額をキープするか、50ドル全額を失うか

結果、69%の参加者が50ドルに賭けることを選択しました。

30ドルを残すと、20ドルを失う結果は同じにもかかわらず、研究者が「20ドルを失う」という伝え方をすることで結果が変化しました。参加者にとって30ドル維持するより20ドル失うことのほうが苦痛だったからです。

(出典:invespcro.com)

損失回避傾向を踏まえたマーケティング施策

このように、人は損失をできるだけ避けようとする傾向があります。そのため、マーケティング施策も、人の損失回避傾向を踏まえて実施する必要があります。

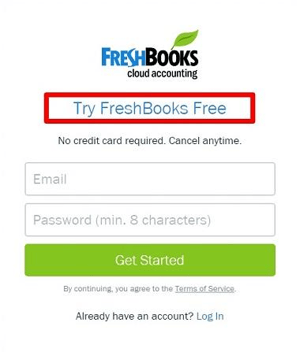

例えば、ソフトウェア会社なら期間限定の無料トライアル、フリーミアムプランを設ける企業が一般的です。他業種では全額保証キャンペーンなどがあります。

(参考:https://www.invespcro.com/blog/prospect-theory/)

具体例2:人はなぜ宝くじを買うのか?

宝くじがあたる率は2000万分の1(0.000005%)だそうです。それでも、なぜか多くの人が買います。プロスペクト理論では、人は低い確率を実数より高く評価し、高い確率を実数より低く評価する傾向があるからと解釈されています。

2000万という数は、例えばデンマークなどヨーロッパの小国の人口よりはるかに多い分母であり、小さな国なら全国民が買っても誰もあたらない確率です。しかし、日本ではその確率でも毎年買う人がいます(少なくなってはいますが)。

(参照:excite)

具体例3:リスク(損失)を強調するセールスライティング

メディア記事、広告、営業トークなどにプロスペクト理論はふんだんに盛り込まれています。プロスペクト理論を知らなくてもユーザーに「損はあまりしない」「どちらかといえば得」と伝えるために、そのような表現になっているケースも多いでしょう。

例:

- 保険商品:「もしガンになったら、事故にあったら、病気で働けなくなったら、もしあなたが急になくなったらご家族は……」

- 金融商品:「貯金と年金だけでは老後生活苦に陥る可能性があります」

- 不動産:「高齢になったら家を借りることすら難しくなります」

- IT投資:「いつどこで戦争が起こるか見えない時代、外資と国内産クラウドを使うリスクを考えてみましょう……」

BtoB SaaSにおけるセールスライティング事例

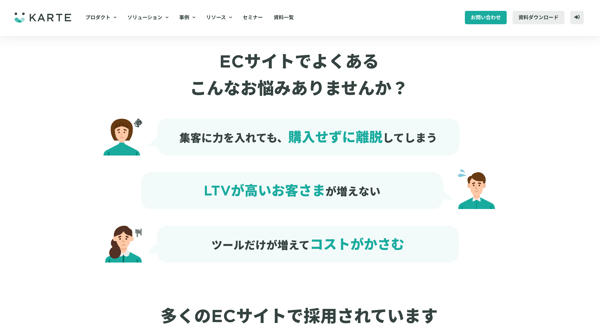

(出典:ECサイト - CX(顧客体験)プラットフォーム KARTE(カルテ))

ECサイトを運営していて、集客に労力・コストを投じて取り組みに注力しても、「カゴ落ち」の問題があります。「カゴ落ち」とは、顧客がカートに商品を入れるところまでは進んだけれど、何らかの理由(サイト内の導線がわかりにくい、決済に必要な情報の入力が面倒など)で決済プロセスに進まず、サイトから離脱してしまうことを指します。

カゴ落ち率はECの業界全体で64.7%にものぼると言われています。機会損失額はなんと、売上げの約2倍に相当する、というデータも。

ゆえに、カゴ落ち防止策を目的としたさまざまなSaaS製品が存在します。

その一例として、「KARTE」の公式サイトでは、EC事業者にとっての損失を強調するコピーライティングが見られます。

セールスアプローチには、メリットを強調する方法とリスクを強調する方法があります。高額な製品・サービスは、リスク強調型のアプローチがよくみられます。大きな決断を促すにはメリットよりリスク回避を強調したほうが心が動くからでしょう。

特に、購入の最終決断時に、人は損失回避のバイアスが発生します。意思決定を行うかどうかの際には、リスクを強調することが決断を後押しするケースは多いでしょう。

マーケティング担当者と営業担当者はどのようにコミュニケーションを取るべきなのか?

BtoBのお客様にとっての発注は、個人の買い物と異なり、担当者は自分の懐がいたむわけではありません。BtoCよりは比較的バイアスが入らないのではないかと思います。

会社のカルチャーも影響するでしょう。保守的で安定志向の企業の発注担当者は、チャレンジ精神あふれる社風の企業発注担当者より、損失回避志向が強まると予測できます。

しかしいずれの場合も、担当者は想定できるリスクを極力排除しておく義務があります。結果的に失敗におわることは許されても、発注時にあきらかに損失の可能性が高いのにGOサインを出したなら、能力を疑われてしまうでしょう。

マーケティング担当者や営業担当者は、極力リスクを回避できる選択肢を提案する必要があります。SaaSの場合、月次契約もできるため比較的リスクは低いビジネスモデルですが、以下の対策があると、より発注担当者は決断しやすいでしょう。

- 無料デモ、無料トライアル、フリーミアム

- ユーザー交流会の実施、ユーザーコミュニティの運営

- 幅広い顧客事例の紹介

- レビューサイトの高評価を強調

それぞれの対策について、事例を挙げながら詳しく説明します。

無料デモ、無料トライアル、フリーミアム

「無料デモ」とは、SaaSの導入前に無料でデモンストレーションの機会を提供し、導入企業の日々のビジネスの現場に適するかどうかを判断してもらうことです。

一例として、HubSpotはWebサイト上で「デモリクエスト」を常時受け付けています。HubSpotには、MA、ランディングページ作成、フォーム作成などさまざまな機能があります。それらの使い勝手に興味を持った企業担当者が「実際に製品を触ってみて、確かめたい」と思ったときに、そのUI/UXを無料で体験できる窓口がいつでも設けられています。

(出典:HubSpot )

また、さまざまなSaaS提供企業のWebサイトを見ていると、「無料トライアル期間あり」と謳われているケースも見られます。「30日間」「60日間」など無料体験期間を限定して、すべての機能を検討中のユーザーに触ってもらい、そのUI/UXを確かめてもらうことです。

HubSpotのトップページのファーストビュー部分には、「無料ツールを使ってみる」というCTAが設置されています。

製品に興味を持った検討中のユーザーは、まずは無料でHubSpotを実際に操作して、使い勝手を確認するでしょう。製品の価値に対して理解が深まったユーザーは、上位プラン(有料版)を契約することで、より豊富な機能にアクセスできるようになります。

(出典:HubSpot )

そして「フリーミアム」とは、基本の商品・サービスを無料で提供して、さらに上位プランや最新機能の利用に課金を要するビジネスモデルのことです。

今、業界を問わず何かと話題沸騰中の「ChatGPT」はまさに「フリーミアム」モデルの一例です。ただし、無料で使える自然言語処理モデルは「GPT-3.5」に限定されます。より上位の自然言語処理モデルである「GPT-4」を利用するためには有料サブスクリプション「ChatGPT Plus」を契約する必要があります。

「ChatGPT」はこのビジネスモデルで、2023年2月時点でMAU1億人を突破したと報じられています。

ユーザー交流会の実施、ユーザーコミュニティの運営

「ユーザー交流会」「ユーザーコミュニティ」とは、SaaS利用企業の担当者らのコミュニティを形成し、製品利用に関する疑問点・意見を気軽に交換できる場を提供することです。

Salesforceは、オンライン上でユーザーコミュニティを構築しています。

(出典:Trailblazer Community | Salesforce Trailhead )

SaaS提供企業側から、利用者の疑問や不満を解決できるサポート窓口があることは大前提ですが、「ユーザーコミュニティ」にはまた違った利点があります。

製品への疑問・不満を抱えるユーザー視点では、「サポート窓口に聞くより、ユーザー同士で質問したほうが課題解決が早いかも? 」「同業者ならでは、あるいは、Salesforceを使って同じことをやろうとしている企業ならではのアイデアが見つかるかも? 」といったメリットがあるでしょう。

Salesforce側にとっては、製品のサービスアップデートに向けたVOCを日頃から効率的に収集・蓄積できるメリットも存在している、と推測できます。

幅広い顧客事例の紹介

オーストラリアのSaaS企業「Atlassian」のWebサイト内では、同社のアプリケーションを既に導入している幅広い企業・団体の成功事例が紹介されています。

(出典:Customer Stories | Atlassian Solutions & Apps by ServiceRocket)

検討中ユーザーの立場で見ると「同じ課題を抱える組織が悩みを解決し、成功につなげている」といったストーリーを具体的に深く理解できて成功のイメージが湧き、導入の強い後押しになると言えるでしょう。

レビューサイトの高評価を強調

SaaS製品を訴求するWebサイトやランディングページのファーストビューで「レビューサイトで高評価を獲得した製品です」と強調するのも効果的です。

何か特定のSaaS製品を知って、興味を持ってWebサイト、あるいは、ランディングページに着地した検討中ユーザーにとっては、ファーストビュー部分における第一印象も大事です。

「レビューサイトで多くの企業から支持され、高い評価を受けている」と、第三者による高評価を明示することで、ユーザーは「そんなに多くの企業が高く支持しているなら、もう少しこの製品について詳しく見てみよう」などと心が動きます。Webサイトのトップページをさらに深くスクロールしたり、次のページに回遊したりと、検討を深めていくでしょう。

まとめ

プロスペクト理論は、人が難しい判断をする際に、おかれている環境や持っている予算、心理状況によって判断がゆらぐことを教えてくれます。多くの人が非合理的な判断をしているのです。

カーネマン氏は「直感は無意味」と言いますが、世の中には直感で決めることを推奨する言説も多くあるため、今後もファクトベースで合理的に判断する人が急増するとは考えにくいのが正直なところです。

マーケティング担当者としては、人がどのようなメカニズムで非合理的判断をしてしまうかを知ると、施策がたてやすくなります。Webサイトや広告のコピー、営業マンのセールススクリプトをブラッシュアップすることができるでしょう。

日本人は世界の中でも不安を感じやすい民族。別名「損失回避理論」であるプロスペクト理論をふまえてマーケティング、営業活動を行い、安心感を感じてもらうことは有効かと思います。