見本市、展示会、カンファレンスなどに参加したり、自社でセミナーを開催したりするイベントマーケティングは、ターゲットの絞り込みも容易かつ即効性のある施策のひとつです。

コロナ禍で、リアルな展示会などのイベントは軒並み中止を強いられ、ウェビナーが急激に増加したのはご存知のとおり。アフターコロナと呼ばれる2024年現在では、結果としてオンライン/オフライン双方に需要がある状態となりました。

大規模な会場で主催されていた展示会などのイベントの多くは、オンライン・オフラインを融合させたハイブリッド型モデルに変貌しており、企業にとってはそれだけ広範なステークホルダーと接点を持てるチャンスが広がったといえます。

一方で、現在のイベントチャネルは、以前よりはるかに多様。マーケティング担当者は、イベント参加の費用対効果を最大化する上では、イベントごとの特性を理解してイベントマーケティングを進めていく必要があります。本記事では、そんなイベントマーケティングの種類と成功のポイントを解説します。

イベントマーケティングとは

イベントマーケティングとは、オフラインセミナーやウェビナー、展示会などのイベントによって見込み客との接点をつくるマーケティング活動を指します。

外資企業によってはイベントマーケティングのことを「フィールドマーケティング」と呼ぶこともあります。しかし、KPIなど企業に依存する点で異なる箇所はあるものの、イベントマーケティングとフィールドマーケティングの業務内容はほぼ同義と捉えて問題ありません。

イベントマーケティングは、見込み客の顔が見えないWebマーケティングとは異なり、来場した参加者と直接出会える貴重な機会です(オンラインであってもZoomなどを経由してフェイストゥーフェイスが可能なことが多い)。

専門性の高いBtoBビジネスの場合、展示会やセミナーに来場するのは「出展している製品・サービスに興味がある層」「講演やセミナーのテーマに関心のある層」ですので、ターゲットが絞り込まれており、リード獲得に適したチャネルといえます。

昨今は多様なイベント形態があり、ブランディングやリードジェネレーション、リレーションシップ、ファン作りなどさまざまな目的に活用できます。

【2024年現在】アフターコロナでのイベントマーケティングの状況

コロナ禍でイベントマーケティングのトレンドはオンラインへと大きく傾きました。特に、開催回数に限りがあり、多大な出展コストがかかる展示会や見本市とは異なり、いつでも安価で主催できるウェビナーなどオンラインのイベントは激増。それに合わせて、V-CUBEのような「ウェビナー配信用ツール」「オンラインでのイベント開催サポート」といったサービスの需要も増しました。

複数のマーケティング担当者や責任者の方たちと働いている筆者の感覚ではありますが、当時は参加者側も積極的に参加する人と消極的な人の間で情報格差が広がったように感じています。

では、新型コロナウイルスが5類に移行し「アフターコロナ」と呼ばれるようになった2024年現在はどうなのかというと、オフラインイベントの需要は戻りつつも、オンラインも合わせたハイブリッド形式のイベント開催が人気の印象です。

現に、米国のデータではありますが67%のイベントマーケターが、ハイブリッドイベントにおけるコンテンツ制作を最優先事項としているとのデータもあります。欧米に追随することも多い日本のBtoBビジネスでも、オフライン/オンライン合わせたアプローチが主流になっていくでしょう。

(出典:Zipdo「Essential Hybrid Events Statistics In 2024」)

イベントマーケティングのメリット

以上のような特徴を持つイベントマーケティングの実施には、BtoB SaaS企業にとって次のようなメリットがあります。

- 企業・製品のブランド認知の拡大/ブランド価値の向上

- オンライン/オフライン両方に滞在するリードとの接点構築

- 顧客エンゲージメントの向上

次項より、個別にみていきましょう。

企業・製品のブランド認知の拡大/ブランド価値の向上

イベントマーケティングは、新規見込み客やパートナー企業に対して自社や自社製品・サービスを紹介する絶好のチャンスといえます。オフラインセミナーやウェビナー、展示会などに参加することで、特定の業界内での露出が増え、ブランド認知度が高まるのです。

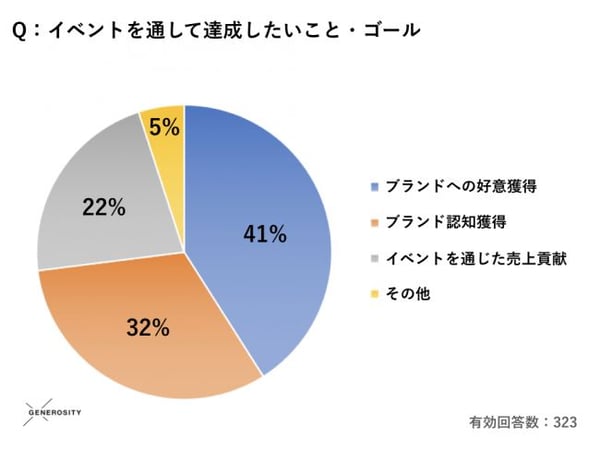

例えば、株式会社GENEROSITYが2019年に発表した調査結果では、各社のイベント担当者の41%が「リアルイベント実施目的は"ブランドへの好意獲得”」と回答しています。

(出典:PR Times「リアルイベント実施目的は"ブランドへの好意獲得”、 イベント実施KPI をSNS拡散数とする企業は3割以上」)

イベントは、企業が自社の製品やサービスのユニークな価値提案を強調し、競合他社との差別化を図る場です。プレゼンテーション、ワークショップ、デモンストレーションを通じて、自社のバリュープロポジションを示しつつ、製品・サービスの有効性や革新性をアピールできるでしょう。

オンライン/オフライン両方に滞在するリードとの接点構築

BtoB SaaS企業がウェビナーなどの教育的なイベントを提供することで、その専門知識や業界におけるリーダーシップを示すことができます。これにより、ブランドの信頼性と価値が向上します。

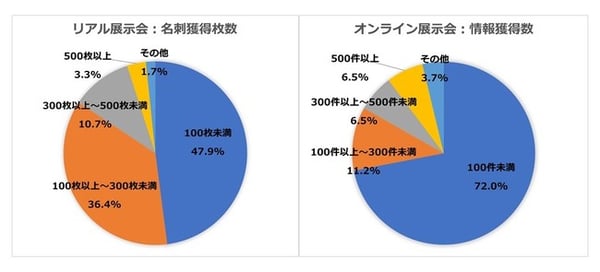

例えば、株式会社マーケライズの2021年4月の調査によると、製造業界における展示会で100枚以上の名刺を収集している企業が50%以上に昂るとのこと。出展準備にかかる労力は大きいものの、非常に多くのリードと接点構築を果たせているとわかります。

(出典:PR Times「製造業界における展示会の実態を調査 今後の出展意向はリアル展示会68%、オンライン展示会32% オンライン展示会は集客・商談化までの導線に改善余地あり」)

前述のように、現在はオフライン/オンライン両軸のチャネルでイベント開催・参加の余地があります。オフラインイベントでは、直接顔を合わせることで信頼関係を築き、製品やサービスについての深い理解を促す。オンラインでは、継続的なコミュニケーションを通じて関係を維持し、顧客のニーズに応じた情報提供やサポートを提供するなど、各チャネルの特性に合ったアプローチを行いましょう。

顧客エンゲージメントの向上

BtoB SaaS企業にとって、イベントマーケティングの実施は顧客エンゲージメントの向上にも繋がります。オフラインセミナーやウェビナー、展示会では既存顧客・潜在顧客と直接やり取りし、自社製品・サービスに関するフィードバックを受け取れるためです。

顧客からの直接的なフィードバックを受けることで、顧客のニーズや期待を深く理解できるでしょう。製品改善や新たなサービス開発のアイデアに反映することで、顧客満足度の高いプロダクトを提供できるようになっていきます。

その過程で自社と顧客との繋がりも強化されますので、より顧客エンゲージメントが高まっていくのです。

イベントマーケティングの種類と事例

イベントマーケティングといっても、前述のように多くの種類・手法があります。具体的には、以下のとおりです。

- オフラインセミナー/ウェビナー

- 展示会(リアル/オンライン)・見本市

- カンファレンス

- 体験型イベント(ワークショップ)

- フォーラム・シンポジウム

- ユーザーコミュニティ

- ミートアップ

それぞれの概要と事例について、詳しく解説します。

オフラインセミナー/ウェビナー

オフラインセミナーは、特定のトピックについて深く掘り下げるための講演会で、リアル会場で行われます。

これに対し、ウェビナーは「Web + セミナー」の造語で、インターネットを介して仮想環境で実施されるセミナーのこと。ウェビナーは地理的な制約を超えて、より広範なオーディエンスにリーチすることが可能です。

オフラインセミナーは、ウェビナーに比べてリアル会場の準備に労力がかかるという点がネックではあるものの、対面でのディスカッションを通じて、深いニーズの聞き取りや信頼関係の構築を図れます。

ウェビナーについていえば、Zoom Webinarsなどの配信用ツールを用いれば、ノウハウがなくともQ&Aやアンケート機能を使いつつ、高品質なウェビナーを開催できます。

オフラインセミナー/ウェビナーともにBtoB SaaSにとってはメジャーなイベントマーケティング手法で、多くの企業によって実施されているのが特徴です。

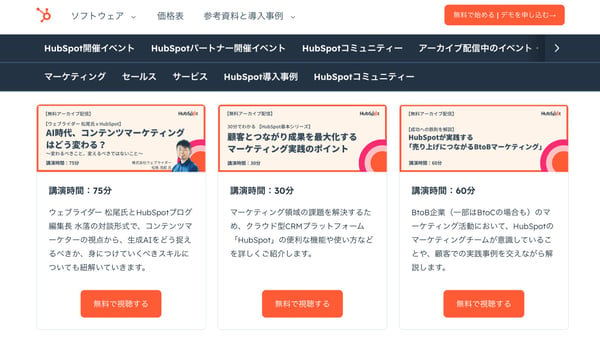

例えば、米HubSpotは頻繁にウェビナーを開催しており、一度配信したイベントもその後アーカイブ配信することでリード獲得効果を最大限に引き上げています。

(出典:HubSpot)

このように、オフラインセミナー/ウェビナーは講演内容の質の高さはもちろん、「開催によってどのようにリード獲得・商談に繋げるのか」という戦略も大切ですので、計画段階でしっかりと定義しましょう。

展示会(リアル/オンライン)・見本市

展示会は、出展者が自社の製品・サービスを直接展示し、来場者はそれらを「直接プロダクトを体験できる」イベントです。対する見本市は、特定の業界の企業が新しい製品や技術を展示することで、商談化やその後のアライアンスに繋げるために開催されます。

展示会は特にリアル(対面式)とオンラインの両方で開催され、コロナ禍ではオンライン形式の需要も増しました。

日本では、Japan IT Weekが代表例でしょう。同イベントは春と秋の年2回、東京ビッグサイト(春)と幕張メッセ(秋)で開催される日本最大級のIT展示会です。多岐にわたるITソリューションが展示され、ビジネスマッチングの場としても知られています。

%E3%83%BB%E8%A6%8B%E6%9C%AC%E5%B8%82%E3%80%8D.jpg?width=600&height=332&name=%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E4%BE%8B%E3%80%8C%E5%B1%95%E7%A4%BA%E4%BC%9A(%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB_%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3)%E3%83%BB%E8%A6%8B%E6%9C%AC%E5%B8%82%E3%80%8D.jpg)

(出典:Japan IT Week)

展示会や見本市は、業界内外の幅広いステークホルダーに対して企業と製品を紹介する絶好の機会といえます。特に「新製品・サービスのローンチ」「ブランドを立ち上げ期」などのタイミングでは、自社の認知度を高めるための有効なマーケティング手法です。

カンファレンス

カンファレンスは、特定の業界や分野において、最新の知識、研究成果、トレンド、ネットワーキングの機会を提供するイベントです。近年では、テクノロジーの進化とグローバルパンデミックの影響を受けて、カンファレンスの形式や運営方法にも大きな変化が見られます。

有名なカンファレンスの例として、TED Conferenceが挙げられるでしょう。そもそもTEDは「Technolog Entertainment Design」の略で、その名のとおり、テクノロジー領域におけるアイデアを広めることを目的としたイベント。毎年、世界中の著名な思想家や実践家が一堂に会し、革新的なアイデアを共有しています。

(出典:TED Conference)

短いが内容の濃いプレゼンテーションが特徴で、オンラインで広く公開されています。TEDxとして地域ごとに開催されるイベントもあり、グローバルにアイデアを共有するプラットフォームとなっています。

カンファレンスは、知識の共有、業界の最新トレンドの把握に非常に役立つイベントです。大きな規模のカンファレンスに登壇し、自社製品・技術に関する講演を行えば、多くのステークホルダーに認知を広められるでしょう。

体験型イベント(ワークショップ)

体験型イベント(ワークショップ)は、参加者が製品・サービスを直接体験し、その活用方法について実践的な学びを得ることを目的としたイベントです。

例えばGoogleは、デジタルマーケティングやプログラミングなどのデジタルスキルを教えるオンラインワークショップ「Grow with Google」を提供しています。同ワークショップは、初心者から上級者まで幅広い層を対象としたものです。

%E3%80%8D.jpg?width=600&height=300&name=%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E4%BE%8B%E3%80%8C%E4%BD%93%E9%A8%93%E5%9E%8B%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88(%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97)%E3%80%8D.jpg)

(出典:Grow with Google)

イベント自体は、オンラインプラットフォームを通じて実施され、ライブセッションと自習用の教材が提供されます。インタラクティブな質疑応答や小グループでのブレイクアウトセッションを通じて、参加者が具体的なスキルを学べるワークショップです。

体験型イベントは「ただ聴くだけ」の受け身姿勢ではなく、参加者が能動的に製品に関わるため、使い勝手やベネフィットが伝わりやすく、記憶に残りやすいのが特徴といえます。見込み客に直接製品を体験し、フィードバックを共有してもらえれば、顧客エンゲージメントもより高まるでしょう。

フォーラム・シンポジウム

フォーラム・シンポジウムは、特定のテーマや問題について深く掘り下げ、多様な視点から議論を交わすためのイベントです。

フォーラムは「特定のテーマや問題について議論し、意見交換を行い、結論を出すための集まり」です。パネルディスカッションや公開討論会の形式を取ることが多く、参加者が積極的に意見を出し合うことが奨励されます。

対するシンポジウムは、より狭いテーマや特定の研究分野を扱う学術的な会議で、「1つのテーマに対し、さまざまな答えを検討する集まり」ともいえます。ときには複数領域の専門家が研究成果を発表し、その後で議論が行われることが一般的です。

例えば、米Gartnerが開催するGartner IT Symposium/Xpoは、ITエグゼクティブやビジネスリーダーを対象とした世界的なシンポジウムで、テクノロジーのトレンド、IT戦略、デジタルトランスフォーメーションに関する深いインサイトが提供されます。

Gartnerの分析や予測に基づくセッションは、SaaS企業が市場の動向を理解し、将来のビジネス戦略を立てるのに役立つでしょう。技術イノベーションや顧客ニーズの変化に対応するためのアイデアを得ることも可能です。

BtoB SaaS企業がフォーラム・シンポジウムなどの業界イベントに参加することは、業界関係者や潜在顧客に直接露出され、ブランド認知度が向上するという意義があるでしょう。

ユーザーコミュニティ

ユーザーコミュニティは、特定の製品、サービス、ブランドを利用する人々が集まるグループのことです。

特定のプロダクトを利用しているユーザーによって構成されるコミュニティは、情報交換、知識共有、支援、関係構築の場として機能し、メンバー間での結びつきを強化します。デジタル化の進展により、オンライン上でのコミュニティ形成も加速しており、世界中の人々が簡単につながり交流が可能です。

米Salesforceは、その顧客基盤を活用して世界中のSalesforceユーザーを結びつけるTrailblazer Communityを運営しています。同コミュニティは、Salesforce製品の使用方法、最適な実践方法、カスタマイズ技術に関する知識を共有するためのフォーラムなどを提供しています。

(出典:Salesforce)

Trailblazer Communityではユーザーが互いにサポートし合い、学び合うことで、製品への理解が深まるのが特徴。Salesforceはユーザーから直接フィードバックを受け取り、製品開発に活かしています。

このように、ユーザーコミュニティは、製品やサービスに関する直接的なフィードバックを収集するための貴重な情報源でもあります。顧客からの意見や提案は、製品開発チームにとって有益なインサイトとなり、顧客ニーズに合わせたマーケットイン型の機能改善や新機能開発にも繋がるのです。

ミートアップ

ミートアップとは、特定の興味や活動を共有する人々が定期的に集まるイベントのことです。ミートアップの目的は、「情報の共有」「学習」「関係構築」など、多岐にわたります。

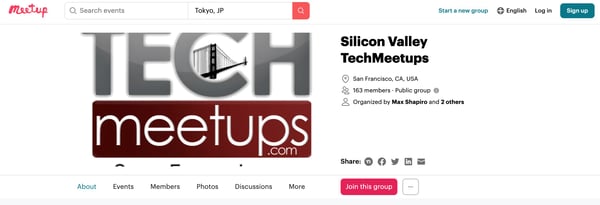

一例を挙げると、米国シリコンバレーで開催されるSilicon Valley TechMeetupsは、技術革新に興味があるエンジニア、デザイナー、起業家を対象にしたミートアップイベント。最新のテクノロジートレンド、スタートアップのピッチ、ネットワーキングが行われるのが特徴です。

(出典:Silicon Valley TechMeetups)

同イベントでは、参加者は自身のプロジェクトやアイデアを共有し、他の専門家からフィードバックを得ることができ、ベンチャーキャピタルから投資を受けられる可能性もあります。

ミートアップに参加すれば、議論やセッションを通じて、最新の業界トレンド、技術進化、市場の変化に関する貴重な知識を得ることが可能。見込み客や業界関係者から直接フィードバックを受けることで、製品やサービスの改善点を特定し、顧客満足度を高めるためのアイデアも得られるでしょう。

イベントマーケティング実行のステップとポイント【展示会編】

ここからは、展示会を例にとってイベントマーケティングの実行手順を解説します。具体的には、以下のとおりです。

それぞれ個別にみていきましょう。

STEP1:目的とKPIの設定

まず、展示会に参加する目的とアプローチするターゲット層を決めます。展示会の成功を判断するためにも必ず目的を設定しましょう。展示会には「業界に特化したもの」「DXなど広範なトレンドをテーマにしたもの」など、多様なイベントがありますので目的に応じて選びましょう。

<イベントマーケティングの目的例>

- ブランディング

- 新しい層から認知を獲得

- リード獲得

- 商談の創出

大き目の展示会になると出展料、ブースの装飾施工などを含めて500〜1000万円くらいが相場です。展示会は運営会社がイベント告知や宣伝を行うため、参加者集めを丸投げできる反面、どのような層にアプローチするかは運営会社の方針になります。

見込み客の属性はターゲット層を多く含んでいるものの、ニーズは浅めな参加者も多数含まれるのです。予想できる来場者層、集客できる数を想定して企画段階でKPI、KGI、セールスフォローのプロセスを決めた上で、予算取りを行うことが大切です。

なお、展示会出展での最も大切なKGIは顧客化に対するROI(費用対効果)です。出展代金が500万円であればROIを獲得するには2500万円の売上げが必要。

そのため、マーケティング活用と営業活動のポイントを抑えるKPIを設定していくことが大切です。

<KPI例>

- 有効名刺数

- リード獲得数

- 商談数

- 後日アポ数

- 受注数

STEP2:出展イベントと場所の決定

「展示会に参加する」ことを決めたら、次は出展するイベントと場所を決めていきましょう。大規模な展示会になると、東京・大阪など、日程を分けて複数箇所で開催されます。

展示会の運営は、いわゆる段取り仕事が沢山あります。事務局へ提出するガイドブックの原稿、各種許可についての書類なども無数に存在します。会場で開催されるイベントでの講演を依頼される場合はその準備もあるでしょう。

展示会は新しい製品・サービスのお披露目の場でもあることが多いため、当日に向けて販促ツールの作成も同時進行で進めることが多くなります。新製品のデモ機を社内的に押さえることや、当日の必要な人員を営業部門や開発部門に要請する段取りも必要です。

STEP3:社内稟議と事務局への連絡

出展イベントを決定したら社内稟議を行うため、 イベントの種類や規模に応じて、必要な予算を見直し、確定させます。展示会の場合、以下のような費用が必要です。

<展示会で発生する費用例>

- 展示スペースの料金

- ブース設計・施工費用

- 出展物の輸送費

- プロモーション費用

- スタッフの人件費や交通・宿泊費

など

展示会参加の目的、予算案、期待される成果などをまとめた稟議書を作成し、経営層や関連部門の承認を得ましょう。承認プロセスは企業によって異なりますが、通常、直属の上司や関連部門を経由して最終的な決定権者に提出されるのが一般的です。

社内承認が得られたら展示会の事務局に連絡し、参加意向を正式に通知します。この段階で、展示スペースの予約や初期の登録手続きを行うケースもあります。

STEP4:ブース施工業者の選定

次に、展示ブースのレイアウト(装飾)を手がける企業を選定します。ブースは会場内で目を引くデザインであること、来場者が足を踏み入れやすいレイアウトになっていること、展示した製品・サービスをスムーズに見て回れる導線になっていることが大切です。

ブースのデザインは、何よりも自社の社風、製品・サービス、導入事例など顧客が求める情報を含めることを念頭に置き、そのことをよく理解してくれている企業に依頼することが大切です(自社で全て行うのが理想ですが)。

デザインの斬新さを求めて新しい業者に頼む場合、慎重に進めないと細かいところで行き違いが起こり、間際になって慌てるリスクがあります。

イベントはやり直しや途中の修正ができない施策なので、大きな展示会に出展する際のパートナー選びは、すでに実績があり信頼できる企業がベストといえるでしょう。

STEP5:運営手順の策定

ブースの目処が立ったら、当日までのタイムスケジュールや会期中の人員計画などの運営手順を策定します。搬入・搬出日の人員、ブース内での商品・サービスをするマーケティング部門、営業部門、技術部門のスタッフの配置計画、来場者に渡す資料の決定、ブース内のミニイベントのタイムスケジュールなどを決めていきましょう。

ここで常に意識しないといけないのが、人材が展示会に滞在する時間もコストであるということ。つまり、人材に対するコスト感を把握しておかないと、社内の人を配置すればするほどROIの達成は遠のいてしまうのです。

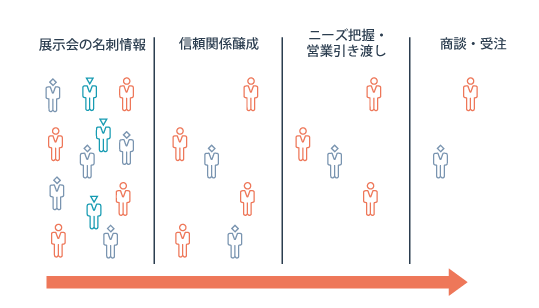

展示会後のフォローのプロセスを事前に営業とすり合わせをし、MQLとSQLを分岐させるかなどを決めておく必要もあります。これにより事後素早く見込み客対応を行いKPI間の転換率(コンバージョン率)を高め、よりよいROIの実現を可能にするためです。

合わせて、CRMへのデータの格納の手順やタイミングを決めておきましょう。できれば、SLAを両部門で交わしてから展示会にのぞむと、展示会で得たデータの活用がスムーズに進みます。

STEP6:集客作業の実行

展示会の集客は展示会運営会社が行いますが、自社でも展示会に出展する旨を自社サイト、メールマガジン、PR Timesなどの外部メディア、広告などで告知します。

日頃興味を持っていても問い合わせるほどニーズが顕在化していない担当者にとって、展示会は気軽に製品・サービスに触れられるよい機会。情報収集の一環として立ち寄ってくれることを期待できます。

STEP7:会期前日と当日

本番当日はマーケティング部門、営業部門ともブースで来場者に製品・サービスの説明をします。参加者から頂いた名刺は、事前に営業部門とマーケティング部門で決めておいたように、すぐ「商談希望の見込み客」「中短期的な見込み客」と分類して営業部門、マーケティング部門それぞれに振り分けます。

この際、アンケートを収集する企業が大変多いのですが、落とし穴として「収集したデータをどのように扱うか」「オンラインで獲得するデータとどのように整合性を取るか」を考えることを忘れがちな場合があります。

例えば、オンラインで見込み客情報を獲得する際には入力フォームを利用する場合がほとんどです。その入力情報に合わせて、マーケティングや営業側で見込み客の位わけを行います。

しかし、各部門・担当者レベルでバラバラにデータを入力するといわゆる「データが汚い」状態になりますので、入力後に名寄せを行うか、あらかじめデータの入力を定義しておく必要があります。

STEP8:開催後の見込み客へのフォローアップ

上記で事前に決めた見込み客の定義合わせを行い、展示会で収集した名刺をもとに来場者にお礼メールの送信や、商談の設定を可能な限り早いタイミングで行いましょう。

前述のように事前にマーケティング担当のリード、営業担当のリードの定義を決めておき、見込み客の関心度合に応じて両部門がフォローアップを行うのが有効です。このフォローアップのスピードなども展示会業務を行うマーケティング部門と営業部門でのSLAで決めておくことをおすすめします。

- 興味/関心層:マーケティング部門がメール配信やユーザーコミュニティのイベント招待、事例紹介や自社セミナーの案内。

- 営業がアプローチすべき名刺情報:営業部門が架電してアポイント取得、営業メール送信など。

STEP9:開催後の部門間フォローアップ

展示会開催後のフォローの状況を3カ月目、半年目など期間を決めて営業部門とマーケティング部門で案件の進捗状況の情報交換を行います。企画の段階で設定したROIの計測方法と繋がりがあり、展示会から影響を受けたとみなせる期間を設定することがまずは大切です。

例えば、展示会から90日間の間に展示会で獲得した名刺情報を起点に顧客化した人を、「展示会経由の顧客」と定義することによって初めてROIを図ることが可能になります。

ROIの設定方法が定義されていてはじめて、フォローアップ期間をマーケティングと営業部門間での取り決めとして設定できます。上記のようにフォロー期間を決めることは、ROIを可視化し、展示会が本当に効果があったかどうかを振り返る上では欠かせません。

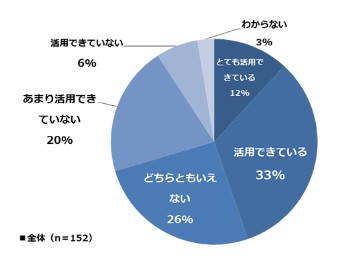

例えば、Mtame社の2018年の調査では、展示会や見本市で収集した名刺を活用できている企業は45%と少ない状況とのこと。展示会の結果は、名刺収集数と直近の商談数に目を向けがちですが、中長期のデータを追わないと本当のROIはわからないのです。

フォローしなければせっかくのリード情報を無駄にすることになりますので、事前にフォローアップの計画を決めておきましょう。

(出典:エムタメ!「【BtoB営業活動に対する意識調査】新規営業の方法、1位は飛び込み、2位はテレアポ。無駄だと思っている業務は、資料作成、名刺入力、管理ツールへの記入。」)

イベントマーケティング実行のステップとポイント【オフラインセミナー/ウェビナー編】

ここからは、展示会と並んでBtoB SaaS企業で開催頻度の高いオフラインセミナー・ウェビナー含むセミナー開催のステップを説明します。

購買のステージが進んでいる人たちに向けた企画を立てることもできるので、大規模な展示会とはコンテキストが異なります。自社の都合でツール連携を行える(例:ウェビナーであればZoom Webinars、CRMはHubSpotといった形)ので、自社都合で諸々カスタマイズができるよさがあります。

開催までの手順を細分化すると、以下のとおりです。

次項より、それぞれ個別にみていきましょう。

STEP1:目的とKPIの設定企画立ち上げ

自社でセミナーを企画する場合も、まずターゲット層を決める必要があります。「どのような立場で、どのような課題を持っている見込み客」に対してどのような内容のセミナーを開催するかを、丁寧に検討して企画しましょう。

内容次第では外部講師を招く、あるいは自社だけでなく何社かで共催してもよいでしょう。展示会同様、ROIの目標設定を行い、その後にKPI、KGI、セールスフォローのプロセスを決めて予算取りを行います。

<KPI例>

- 申込者数

- 出席率

- アンケート回収率

- アポ率

- 案件化率

- 受注率

STEP2:講演のテーマを決める

次に、自社のイベント開催の目的とターゲット層が抱えているニーズ・課題を勘案して、講演のテーマ決めを行います。業界の最新トレンドや技術革新、ケーススタディなど、ターゲットオーディエンスが関心を持つ可能性のあるトピックをリサーチしましょう。

この際、単に製品やサービスを宣伝するのではなく、実用的な知識やスキルを提供することで、参加者にとって価値ある体験を創出しようと努めることが大切です。

「ただ単に説明するだけのセミナー」にするのではなく、参加者とのセッションやQ&A、ワークショップなど、参加者が積極的に関与できる要素をテーマに取り入れることで、エンゲージメントを高めます。

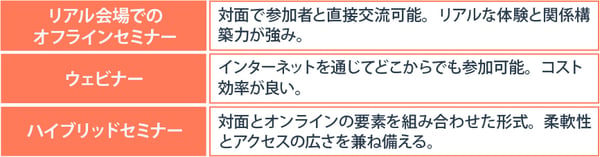

STEP3:開催形式を決定する

セミナーのテーマ決めが終われば、次は開催形式を決めていきましょう。セミナーの場合、以下のような選択肢があるでしょう。

<開催形式>

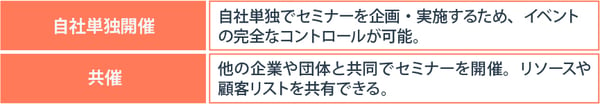

<企画主体>

STEP4:関係者に企画の内容の合意を取る

企画内容が固まったら、企画の目的、目標、予算、ターゲット層、開催形式、予定されている内容やスピーカー、プロモーション戦略など、企画の全体像を文書化し、関係者から合意を取得しましょう。

社内関係者との合意形成では、経営層からの支持を得ることが最も重要。予算承認、リソース配分、企業戦略との整合性を確認し、合意を取り付けましょう。また、加えて営業はもちろんのこと、製品開発部門、技術部門といった関連部署からも、それぞれの視点から問題ないか承認してもらう必要があります。

なお、外部関係者との合意においては、スピーカーや共催企業との事前の調整が必要です。スピーカーには、内容の方向性や発表の詳細について事前に合意を取り、共催企業とは目的、役割分担、コスト分担などについて、しっかりと協議しましょう。

STEP5:運営手順の策定

本格的に企画が承認されたら、会期中の人員計画、当日のタイムスケジュールなどを決め、前日まで機材のチェックやリハーサルを入念に行いましょう。

ウェビナーの場合は、配信用ツールの準備や申し込みフォームの作成、ウェビナー参加用URL・ID・パスワードの送付、自動返信メールでのウェビナー資料の送付、リマインドメールの発行などの準備が必要です。Zoom Webinarsのようなウェビナー配信ツールは、フォーム作成などを自動で行ってくれる機能がありますので、積極的に活用して工数を削減するのが有効です。

STEP6:集客作業の実行

セミナーやウェビナーが、展示会と大きく異なる点は、自分たちで集客を行わなければいけないことです。メールマガジン、ビジネスブログ、広告、Webサイトなどにセミナー告知を行う必要があります。

SNS、セミナー情報サイトなどにも情報をアップデートし、簡潔にテーマ、講師の紹介、日時、場所、料金などを記載しましょう。例えば、米Salesforceは以下のようなイベントページを儲けています。.jpg?width=511&height=241&name=%E9%9B%86%E5%AE%A2%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C(salesforce).jpg)

(出典:Salesforce)

多くの企業で、この告知をするためのページ(ランディングページ)を作る作業に大きな時間を割いている場合があります。しかし、HubSpotなどのマーケティングCMS機能がついているツールを活用すると、テンプレートからページを作ることも可能で、大幅な工数削減を実現できます。

なお、集客を自社でしなくてはいけないという特徴から、ハウスリストが大きいことが継続的なセミナー/ウェビナー運営には欠かせません。常に、自社のオプトインとオプトアウトのバランスが「オプトイン>オプトアウト」となっていることを確認しましょう。

STEP7:本番当日の運営

セミナー当日は、オフラインセミナー・ウェビナーも機材や音響のチェックを行うことが大切です。

ウェビナーの場合は映像もチェックし、開催終了後はお礼メールを自動で送信。展示会同様、開催後のデータが肝になるため、事前に営業とMQLとSQLをどこで分岐させるかなどを決めておき、当日のリード情報を仕分けしましょう。

このフローは展示会と大きく変わることがありません。筆者の肌感覚で違いを挙げれば、展示会と比較しウェビナーはより購買への熱意があり、セミナーはさらに購買の熱意があることが多いということです。その前提でリード情報やMQLとSQLの位わけを行いましょう。

STEP8:開催後の見込み客へのフォローアップ

マーケティング担当のリード、営業担当のリードと仕分けした後は、展示会同様各部門が見込み客の関心度合に応じたフォローを行います。潜在的な見込み客に対しては、次回のセミナー案内や事例紹介、ユーザーコミュニティのイベント招待などを実施しましょう。

営業担当のリードに対しては営業部門の判断のもと、架電やメール、デモの案内など適切なアプローチに繋げていきます。

このような仕分けをしておかないと、「ただの勉強目的」「興味があるから参加しただけ」の参加者にセミナー翌日にすぐ架電してしまい、心象を損ねる可能性があります。あくまでセミナーは最初の接点構築。大半の見込み客に対しては、リードジェネレーションのプロセスを採りましょう。

STEP9:開催後の部門間フォローアップ

セミナー後は、申し込み時に入力してもらった情報やアンケート結果から、自社商品への関心が高い見込み顧客には、営業部門がアプローチします。潜在的な見込み客はマーケティング部門がフォローするのが一般的です。

このフォローアップの経過を、期間を決めて両部門で情報交換するのがベストでしょう。「1年以内に商談にどのくらい結びついているか」「受注率はどのくらいか」を数字で出すことで今後のセミナー企画の参考にできます。

一般的には展示会と比較し、セミナーやウェビナーのセールスサイクルは短くなるため、ROIを計測する期間も当然短く定義するべきです。期間を定義する際には、自社のセールスサイクルから逆引きで判断することをおすすめします。

例えば、アウトバウンドで新規にリーチしてからのセールスサイクルが120日なのであれば、「セミナーは購買プロセスを半分終えている」と仮定できますので、60日に設定など必ず仮説に基づいた設定を行いましょう。

マーケティングイベント一覧と代表的なイベント企業例【2024年版】

ここからは、2024年に開催されるマーケティングイベントと代表的なイベント企業について、以下の3例を紹介します。

- イベント例①:Marketing Week【RXJapan株式会社】

- イベント例②:第4回 デジタル化・DX推進展【株式会社イノベンド】

- イベント例③:運輸安全・物流DX EXPO 2024【株式会社リックテレコム】

それぞれ詳しくみていきましょう。

イベント例①:Marketing Week【RXJapan株式会社】

(出典:Marketing Week)

「Marketing Week」は、日本最大級のマーケティング展示会であり、RX Japan株式会社によって主催されます。最新のマーケティングトレンドやテクノロジー、戦略をテーマに、日本全国からマーケター、経営者、業界専門家が集まるイベントです。

RX Japanの豊富なノウハウとデータベースを活用し、参加者にとって有意義なビジネス機会となるイベントとして企画されています。

来場者の約80%が製品導入に関与する立場にあり、効率的にキーパーソンに会える絶好の機会を得られます。業界大手や上場企業など、有力企業が多数来場し、大規模案件獲得のチャンスが広がるでしょう。

本イベントでは、出典企業に対して各社のサービス内容、ターゲット市場、予算、課題を踏まえ、最適な出展ブース位置やサイズ、広告プランを提案してくれます。イベント出展の経験がない企業にとっても、安心して出展可能です。

<開催概要>

- 春展:2024年4月17日(水)~19日(金)/東京ビッグサイト

- 夏展:2024年7月3日(水)~19日(金)/東京ビッグサイト

- 大阪展:2024年9月25日(水)~27日(金)/インテックス大阪

イベント例②:第4回 デジタル化・DX推進展【株式会社イノベンド】

(出典:第4回 デジタル化・DX推進展)

株式会社イノベンドが主催する「第4回 デジタル化・DX推進展」は、「デジタル化やDXを推進したい自治体」「社内DXによる業務効率化を目指す企業」などに向けたBtoB展示会です。

東京ビッグサイトとインテックス大阪でのリアル展示会とオンライン展示会のハイブリッド形式で開催され、出展社は製品・サービスを効率的に紹介し、商談を進めることが可能です。

「Marketing Week」と同じく東京、大阪のリアル会場とオンライン会場での開催により、幅広い層の参加が可能であり、多くの来場者との接点を持てるでしょう。

リアル展示会では、対面での密な商談を進められ、オンライン展示会でもWEB上でリアルタイムの商談を行えます。

「デジタル化・DX推進展」は、デジタル化とDX推進に関心のある多様な業界のプロフェッショナルが一堂に会する、専門性の高いBtoB展示会です。リアルとオンラインのハイブリット形式で開催される本展示会は、最新のデジタルトレンドを学び、各業界のリーダーと直接交流するよい機会となるでしょう。

<開催概要>

- 東京会場:2024年5月30日(木)~31日(金)/東京ビッグサイト 西1ホール

- オンライン会場:2024年6月10日(月)~14日(金)/特設オンラインサイト

- 大阪会場:2024年11月7日(木)~8日(金)/インテックス大阪 2号館

イベント例③:運輸安全・物流DX EXPO 2024【株式会社リックテレコム】

(出典:運輸安全・物流DX EXPO 2024)

株式会社リックテレコムが主催する「運輸安全・物流DX EXPO 2024」は、運輸・物流業界が直面している「2024年問題」を始めとする多様な課題に対し、IT/通信ソリューションを提供する展示会です。

このイベントでは、安全運転、事故防止、ドライバーの健康管理、DXによる業務効率化など、運輸・物流業界の課題解決に貢献する製品、サービス、ソリューションが一堂に会します。

同イベントは、トラックドライバーの労働時間制限、安全対策、脱炭素化など、業界の重要な課題に対応する製品やサービスが展示され、業界関係者にとって有益な情報交換の場となります。

同時併催展としてワイヤレスジャパンなども開催され、物流業界のDX推進に更なる広がりをみせることでしょう。

<開催概要>

- 2024年5月29日(水)~31日(金)/東京ビッグサイト

まとめ

コロナ禍で大きな影響を受けたイベント業界は、一挙にDX化が進み、2024年現在はオフライン/オフライン双方に一定の需要があります。マーケティング担当者は見込み客のニーズとともにイベント業界の動向にも目を配りながら、マーケティング施策を策定しなければなりません。

多様なイベント形態が存在するとはいえ、イベントマーケティングが有望なリード獲得につながるチャネルであることは変わりません。イベント参加を通じて収集したデータを案件化して売上げに着実に繋げるためには、事前の営業部門とともにSQLとMQLを定義し、SLAを取り交わすなど、データマネジメントの足固めをしっかり行うことが大切です。

各イベントの長所短所を理解した上で、各イベントで獲得したリードに対するイベント後のフォローアップまで計算に入れたイベントマーケティングを実施しましょう。