ビッグモーター事件のニュース、それにともなう実はうちも……といった記事を見ると、SaaS業界は、日本のなかでもっとも科学的でスマートな営業管理をしている業界なのかもしれない、と感じます。

とはいえ、まだまだ試行錯誤中であることは確かでしょう。

- SFAを導入したがExcelも使っている

- ザ・モデルを導入したが組織が分断化

- いまだ営業マンの顧客対応の時間が少ない

など、売上げを上げるための営業管理がうまくいかなかったり、むしろそれが時間やコストを圧迫するという状況も耳にします。もっとも、営業現場だけでなく、あるあるの課題かもしれません。

しかし、今一度、基本にもどってシンプルに営業管理を定義したほうがよいかもしれません。売上げを上げていくために、そして営業担当者がモチベーション高く活動するために、必要な営業管理とは何でしょうか?

本記事では、営業管理で営業活動の可視化と売上げの最大化をするためのポイントを解説します。

営業管理とは

営業管理とは、営業部門の成果を最大化するためのマネジメント手法のことです。

売上げを最大化するための管理全般を指すので内容は幅広くなります。特に重要なものは、目標設定と達成状況を管理する「目標管理」、案件の進捗を管理する「案件管理」、個々の営業マンの動きを管理する「行動管理」などです。

さらには、営業マンの「スキル管理」「やる気管理」を行い感情的なパワーにも働きかけて成果を最大化させることも含まれます。

営業管理をすべき理由

営業管理をすべき理由は、企業の収益を最大限アップするため。具体的には以下の3つの理由があげられます。

現状の実績を把握するため

営業目標を設定したり、達成に向けて動くためには、現在の営業実績や案件の進捗状況、営業担当者のスキルなどの現状を把握しなくてはいけません。

今時点で確定している数字、今月にほぼ確定な売上げ数字、向こう2〜3ヶ月の予想売上げを、チーム単位、個人単位でとらえながら適切な打ち手を繰り出す必要があります。

また、一人ひとりの営業担当者ベースの数字の進捗だけでなく、営業活動の行動量を数値で把握すると、数字の予測ができることはもちろん、売上げがなかなか伸びない営業マンがどこで躓いているかが可視化しやすいので、指導も的確になります。

現状がわかってこそ、今月、四半期、年内の売上目標を達成のために何を優先してすべきかがわかり、適切な対策を考えることができるのです。

営業ノウハウの共有

営業管理をする大きな目標のひとつが営業ノウハウの「属人化の脱却」です。

営業はもともと属人化しやすい職種です。チームで売上げを上げていくために、意図的にノウハウを共有する仕組みを作らなければ個人差が拡大します。そのため、以下のような仕組みで情報を公開することが大切です。

- 案件管理(成功事例や失敗事例)の共有

- トークスクリプトの共有

もちろん個人の魅力、思考力、頭の回転の速さ、行動力の違いなどで、どうしても差は出ます。しかし、ノウハウが公開されることで全員のレベルが上がるので、組織全体で成果を出していくことができます。1人が突出するよりも50人が少しずつでも成果を出したほうが、トータルの年間売上は大きくなります。

さらにこのような知識がデータベース上に保存されると、営業マンが退職しても資産として残ります。新人の営業スキルが身につくスピードも速くなるので、個人に依存しすぎない組織運営ができます。

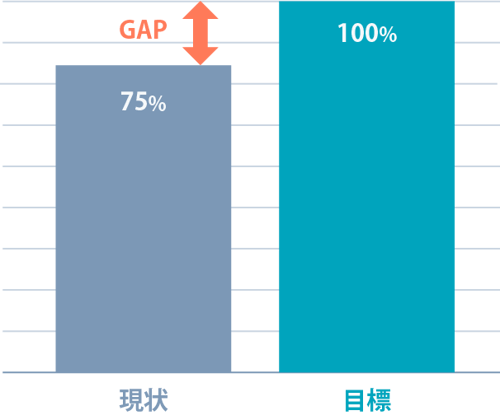

営業活動の仕組み化・可視化

営業活動の流れには、ある共通のパターンがあります。これは、顧客の購買心理・行動に一定のパターンがあるからであり、業界によって多少の差はあれど営業プロセスの大きな流れは共通しているため、営業活動は仕組み化が可能です。

上記のようにワークフローを作成し、営業活動を仕組み化・可視化すると、営業マンの動きにムダが少なくなります。個々の営業マンが営業プロセスの過程を理解しているため、案件を進めるときは進め、待つべきときは待つなどの的確な判断が可能です。

営業担当者によってアプローチの仕方が異なると、対応漏れなどが生じてしまうこともあります。営業担当者の打ち手は統一したほうが効率的ですし、営業活動が仕組み化されているとアウトソーシングの活用も容易であり、柔軟に戦力を増強できます。

営業管理をすべき項目

ここでは、営業管理をすべき重要な5項目について解説します。

目標管理

目標管理とは、適切な営業目標を設定し、それを実現するための計画を立て、達成度合いを追跡しながら、目標達成に向けて動いていけるように管理することです。目標管理は個人単位、チーム単位、組織単位で実施します。

目標管理の具体的な流れは以下のとおりです。

1.目標の設定:

まず、具体的で達成可能な目標を設定します。これは、望ましい成果と進歩してほしい方向

を示すものです。

目標金額が明確になることで、営業担当者は自分がどのくらい契約を獲得すればよいか、そのためには日々何件くらいの商談を入れたらよいか、新規アプローチを最低でも何件くらいする必要があるかなどの行動の方針をたてることができます。

一般に営業目標は前年対比で目標を決めますが、加えて新人かベテランの違い、営業チームの目的や担当エリア、顧客の特殊性、景気などの環境変化も考慮して、設定を増減できればよりよいでしょう。

前年対比ベースの目標設定は前任者の仕事の影響を大きく受けるなど決して100%公平ではありませんが、現状ではほかの基準よりメンバーの納得度が高い指標だと言えます。

目標設定はSMARTの法則にのっとり、具体的(S)で、計測(M)できて、達成可能性(A)があり、業務に関連しており(R)、期限(T)が明確なことが重要です。

(出典:Dreamstime)

2.計画の策定:

次に、目標を達成するための計画です。必要なタスクやアクションのリスト、期日、リソースの割り当てなどが含まれます。

目標に到達する計画はチームの特性によって変わりますが、一般に目標数字から逆算して、成約件数→商談数→架電件数数などを設定していきます。

月に○件受注するためには何件の商談が必要で、そのためには○件の架電が必要といったように具体的な行動プランに落とし込みましょう。

3.進捗の追跡:

設定した目標に対して、実際の進捗を追跡します。進捗を適切にモニタリングし、場合によっては営業マネージャーの同行や指導が必要です。一般に、数字の進捗把握にはExcel、スプレッドシート、SFAなどのツールが使用されます。

案件管理

案件進捗は、新規アプローチ中のお客様との情報の管理です。一社ごとの商談の進捗状況を管理していきます。新規開拓のアプローチの段階から成約までの営業プロセスを細かく時系列に見ていくことで、取引先ごとの受注可能性や短期、中期の売上げ予測ができます。

また、受注できない案件の理由、たとえばキーマンに会えていない、営業マンのヒアリング能力に不足がある、事例が不足しているなどの要因も見えやすくなるため、上司の営業パーソンへの的確な指導が可能です。

案件管理をExcelやクラウドツールで行うときに、以下のようなステータスが入力されていると営業マンも、営業マネージャーも新規獲得の数字予測が立てやすくなります。

|

リード |

氏名・連絡先が判明している見込み客 |

|

アポ |

アポイントの日時が確定した段階 |

|

商談済 |

提案書・見積書を提案した |

|

見込み(S、A、B、C) |

商談状況でランク設定 |

|

受注(失注) |

提案後の結果 |

|

フォロー中 |

営業活動継続中 |

さらに、BANT条件を入れる項目を組み込むことで、予算とニーズがある企業の発注決裁権を持っている担当者と会っているか、決定時期がいつごろかを把握できます。大きな案件かどうかもわかります。また、営業の見込みランク度は個人によってばらつきがあるので、BANTと合わせて判断した方がいい場合があります。

|

Budget(予算) |

予算はどのくらいか |

|

Authority(決裁権) |

決裁権はどのくらいもっているか |

|

Needs(必要性) |

ニーズがあるか |

|

Timeline(時期) |

いつごろまでに購入を考えているか |

顧客管理

顧客管理は、既存のお客様との取引状況の管理です。営業マンだけでなく、SaaS業界のようにカスタマーサクセスが既存顧客営業を担当しているケースも多いでしょう。

顧客の取引情報が一元管理できているとアップセルやクロスセルにつなげやすくなります。また、紹介キャンペーンのほか、顧客ごとの属性に向けたキャンペーンも容易です。

顧客データを分析することで、たとえばパレートの法則(売上げの8割を占めるのは2割の上位顧客)に基づいたリソース配分を行ったり、RFM分析などで顧客を数種類のグループに分けてそれぞれに適した戦略を考えることができます。

顧客管理は奥が深く、それなりの投資をすると非常に大きな効果を生み出します。

たとえば、マッキンゼー社の調査では業績の悪い B2B 営業チームは、収益に貢献する割合が 20% 以下の顧客に不釣り合いな時間 (場合によっては 50% 以上) を費やすが、トップパフォーマーは価値の高い顧客に集中し、サービス提供コストが平均 10 ~ 20% 削減され、フルタイマー1週 あたりの収益が 20%増えると報告しています。

パレートの法則

.jpg?width=600&height=300&name=2.%E3%83%91%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87(dreamstime_m_233876379).jpg)

(出典:Dreamstime)

行動管理

営業管理職の仕事は、チームの数字を達成することと、営業マンを育成することが2本の柱です。行動管理とは、営業パーソンの行動量をマネジメントすることであり、この2つ目標を達成するためには必須の管理です。

営業の新規開拓から商談数、フォローのための訪問などすべての行動の数字を分析すれば、チームとして1件の受注まで平均何件の商談が必要か、そのためには月に何件のアプローチが必要かがわかります。

営業マン個人のアポイント率、商談数、受注率などがわかるため、個別に目標から逆算してどのくらい行動すれば目標達成できるかを見積もれるでしょう。

指標例:

- コール数

- 営業メール数

- 商談件数

- キーマン(決裁者)面談率

- 受注数、他

スキル管理

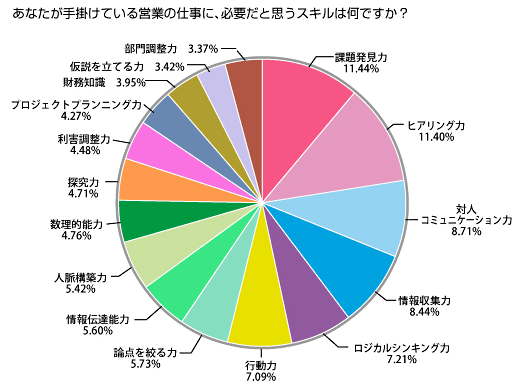

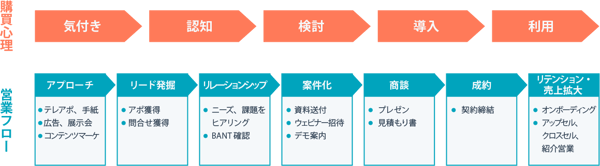

スキル管理とは、各営業マンが持っているスキルを把握してマネジメントや教育に活かすことです。近年は平均的な人材が営業成績を上げるためのスキルが何か、どのような教育が必要かはある程度判明しています。標準化できるスキルに着目してOJT教育や外部研修を実施し営業マンの能力を高めます。たとえば、以下はリクナビNEXTが2012年に調査した現場の営業職が考える営業職に必要なスキルです。基本的なビジネスマナー、ヒアリング(傾聴のスキル)能力をベースとした課題把握能力が重要だとわかります。

(参考:リクナビNEXT)

(参考:リクナビNEXT)

上記に加えてSPIN話法、顧客の見極めのフレームワークを習得してもらうと大型案件にも強い営業パーソンを増やせるでしょう。

やる気管理

営業パーソンのモチベーションは成果を上げる上で重要です。ここが、営業管理の難しいところでもあります。あまりに過剰な管理になると、モチベーションが低下しかねないからです。

そもそも強制的に人の気持ちを前向きに変化させることはできないので、営業管理においては、モチベーションを高められる環境づくり、仕組づくりを行い、できるだけやる気をもってもらうことが大切です。

幸い、研究によってモチベーションが高まる要因はある程度判明しています。

JD-Rモデルというワーク・エンゲージメントを高める要因を「仕事の支援」と「仕事の要求度」と捉えた理論を営業現場にあてはめると、営業担当者にとってやる気になる資源は以下になります。

- 仕事の裁量権(コントロール範囲)

- コーチング

- 正当な評価

- パフォーマンスに対する正当なフィードバック

つまり、コーチングや1on1ミーティング、売上高だけでなく月度、四半期、年間MVP、達成率、新規開拓件数などさまざまな指標の営業キャンペーンを行い、頑張りが評価されていることを実感してもらうことが大切です。インセンティブが伴うとなおよいでしょう。

たとえば、GoogleやSanSanなどが導入しているピアボーナスは、社員同士が感謝を送り合い、それが報酬にもつながる良い仕組みです。

営業管理を行う際に気を付けるポイント

上記のように営業管理をしていくのですが、営業現場の管理業務は細かすぎたり負荷が多いと現場の負担になります。かといってあまりに個人に任せると間違いなく、成果にばらつきが出るでしょう。以下に、留意すべきポイントを列記します。

何のために、何の項目を管理するのかを明確にする

管理する項目を決定する際には、何のためにその項目を管理するのかの目的・理由をはっきりさせておきましょう。

もちろん、営業管理を行うのは、組織として目標達成に向けて動くため、という名目は誰もが知っていること。それ以外に、営業マンにも成長してもらうため、営業活動や成果を正しく評価するためという理由もあります。

たとえば、フィールドセールスのパフォーマンスを管理する項目と、理由は以下のとおりです。これらの項目は、個々の営業担当者やチーム全体の成果を測定し、改善点を特定するのに役立つことを共有しておきましょう。

- 売上目標達成率: 営業担当者やチーム全体が設定された売上目標をどれだけ達成しているかを評価します。目標達成率は営業の成果を示す重要な指標です。

- 取引数と取引規模: 営業担当者ごとの取引数や取引規模を評価し、どれだけ多くの取引を獲得し、どれだけのビジネスを獲得しているかを把握します。

- 営業活動の効率性: 営業活動に費やされる時間やリソースに対して得られる成果を評価します。営業プロセスの効率性を高めることで、成果を最大化します。

- 成約率: リードから取引への変換率を評価し、どれだけのリードが最終的に取引に結びついているかを把握します。

管理する項目の共通認識を持つ

近年は、マーケティング部門と営業部門が連携して動くケースが増えています。また、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスなど部門が分かれているケースも多いでしょう。

部門が違うと、一般に活用しているツールに他部署の一般社員はアクセスできませんが、以下のような主要な項目については、開示し共通認識を持ってもらうことが大切です。自分の業務との連なりや他部門の頑張りがわかることで、部門間連携がスムーズになってきます。また、他部署にその情報を業務で活用してもらえるようにもなります。

インサイドセールス部門

- アプローチ数:電話やメール、オンライン会議で見込み客にアプローチした件数。

- コンバージョン率: リードから見込み客、そして最終的に取引に至るまでのコンバージョン率。リードから受注までの効率性を把握できます。

- デモやプレゼンテーション数: 製品やサービスのデモやプレゼンテーションを行った回数を評価し、リードや顧客に適切な情報を提供する能力を測定します。

フィールドセールス部門:

- 顧客対応数: どれだけ多くの顧客とコミュニケーションをとっているか。

ex. 問い合わせ対応(メールやSMS、電話、SNS)、情報提供

- 商談数:インサイドセールスから引き渡されたアポからの商談数、自分で獲得したアポからの商談数。(1日、1週間、1カ月単位)

- 成約数(率):商談のアポが受注する確率。商品力、営業の提案力の目安になります。

カスタマーサクセス部門

- アップセル:既存顧客からのアップセル。(追加のサービスや機能の提案)

- リテンション率: リテンション(継続利用率)を推進し、収益と長期的な関係性を維持できているか。

現場の設定や記入を徹底する

現場に適したツールを選んでいるという前提があっての話ですが、営業データの管理で一番重要なのはExcelやツールへの入力の徹底です。

ちなみに、以下はCRMベンダーZOHO社の英語サイトを和訳したもの。キャッチコピー「CRMにないのであれば、それは起こっていないことになります」とは、強烈です。

米国の場合、広大な土地に社員が点在し、かつ転職が当たり前で、人の出入りが激しいので、会社の資産である営業データをのこすためこのようなツールはいわば生命線だったのでしょう。日本と条件が異なるからではあるのですが、やはり、そのくらい情報共有を徹底させようと努力していることがうかがえます。

.png?width=600&height=179&name=3.ZOHO%20CRM%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88(%E8%8B%B1%E8%AA%9E).png)

.png?width=500&height=139&name=4.ZOHO%20CRM(%E5%92%8C%E8%A8%B3).png) (出典:ZOHO)

(出典:ZOHO)

正しく運用されているのかを確認する

営業管理を始めたら、営業マネージャーはしっかり管理項目をチェックすることを徹底する必要があります。現場の担当者にとっては上長が見ていないのであれば、あまり入力する意義を感じられないからです。次第に、情報を入れなくなるでしょう。

また、当初の営業管理の目的は何だったのか? 必要な情報はとれているのか? 営業マンの業務は効率化されているのか? など運用状況を定期的に見直し、不要な項目はなくすなどPDCAを回す必要があります。

運用がうまくいかないなら、何かをやめる判断をすることも重要です。そこはペナルティと捉えず、初期の試験的期間のトライアンドエラーはあるというコンセンサスを現場から得ておくとよいでしょう。

営業管理を可視化する具体的方法

営業管理は、さまざまなデータを多角的にしかも速やかに分析する必要があります。そのため手動では難しく、Excel、Googleスプレッドシート、いろいろなメーカーが出しているCRM、SFAなどのツールの活用が必要になるでしょう。

現状、各社がどのようなツールを使っているかについては、2023年株式会社才流が調査したデータがあります。以下のとおり、Excel/スプレッドシートが過半数を占めます。

.png?width=600&height=376&name=5.%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%A1%88%E4%BB%B6%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB(%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%89%8D%E6%B5%81).png)

(出典:株式会社才流「営業管理に関する実態調査」)

もちろん、Excelやスプレッドシートも良いツールです。

また、近年はCRMやSFAも各社操作性がよくなりつつありますし、業界特化型、AI搭載型、モバイル型など多彩なツールがあります。

以下にそれぞれの長所、短所を記載します。

Excel、スプレッドシートの活用

(出典:Google)

Excelについては、多くの企業でOffice製品が使われているため、新たにトレーニングをしなくても使うことができます。同じくGoogleスプレッドシートもExcelとほぼ似た仕様なため、簡単に使い始められます。

いずれも追加の導入コストもかからないか低いため、即効性のあるソリューションとして非常に有効でしょう。

ただ管理項目の作成やフォーマットの作成などの手間がかかります。Excelについては入力漏れやファイルの共有なども不便ですし、ファイルが増えすぎて最新ファイルを間違えるといった事故が起きることもあります。

Excelもスプレッドシートも管理だけならスムーズですが、そこからレポート作成したり高度な分析をするにはそれなりのスキルも必要ですので、営業管理職にとっては手間がかかるツールと言えるでしょう。

もちろん、営業担当者が少なく、それほど高度な分析をしないなら十分です。もし、Excelやスプレッドシートを活用する場合も、将来的にシステムでデータ統合することを考慮して、管理項目などを設定しておくとよりよいでしょう。

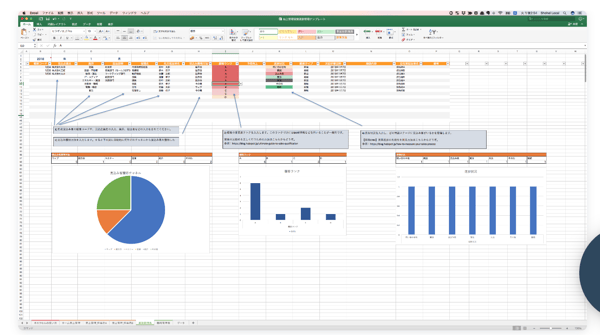

HubSpotが、Excelで営業管理ができる汎用的なテンプレートを無料提供しているのでおすすめです。

HubSpotのテンプレート

(出典:HubSpot)

このExcelテンプレートは、案件管理と営業進捗管理の両方に対応しています。以下のように顧客情報の管理から取引の進捗状況の追跡までの幅広い業務に対応できます。

- 営業部門の売上/実績目標管理

- 担当者別の売上/実績目標管理

- 商談管理や顧客管理

シンプルなフォーマットなので、Excelの基本的な操作ができる方ならすぐに使い始めることができるでしょう。すでに数式が組み込まれているため、入力すれば自動的に達成率を計算してくれます。

グラフやチャートを使って可視化することができるので、ビジネスの成果や課題を一目で把握できます。また、自社の要件に合わせてフィールドやカテゴリを追加・変更するなどカスタマイズ可能です。

顧客管理システム(CRM)の活用

CRMとは顧客情報管理システムのことです。既存顧客ごとの取引状況を一元管理し、個別の顧客のニーズに適した施策を打つことで顧客満足度を高め、ひいては成果につなげていくことを目的とするツールです。

CRMは膨大なデータを一元管理できるため、顧客数が増えてくると非常に便利です。営業担当者が少なくても顧客数が多く、個別の顧客情報を管理するのが困難になっていれば、CRMシステムの導入が効果的な解決策となるでしょう。

また、マーケティングやカスタマ―サクセスといった他の部門とのデータの統合もスムーズです。

価格の目安:一営業パーソンあたり無料~2万円/月額

期待できる効果:

- 取引履歴から顧客のニーズを分析できる

- 顧客情報が蓄積されるので営業パーソンが離職しても支障が少ない

- 顧客の属性、取引実績に合わせたマーケティング施策が可能

- 取引経過からトラブル、対応もれなどを見つけやすい

CRMトップベンダーのSalesforceは、CRM ソフトウェアは売上げを最大 29% 向上させ、売上予測の精度を最大 32% 向上させ、販売の生産性を 39% 向上させるというデータを出しています。

レビューサイトCapterraは、 47% のユーザーが CRM により顧客満足度が向上すると回答した調査結果を出しています。適切に活用すれば成果は大きいものがあるでしょう。

デメリットは、導入コストがかかること、また運用が定着するまで時間がかかることです。

営業支援システム(SFA)の活用

営業支援システムとは、新規顧客開拓時点から成約までの営業プロセスを管理するシステムです。営業担当者にとっては、これまでの経緯がすべて時系列で残っているため、数多く新規開拓を進めながらも情報が整理でき、一案件ごとに適したアプローチが可能になるツールです。

営業パーソンがかけたコール数、営業メール数、商談数、現時点での見込み、受注件数、金額などをすべてリアルタイムに可視化できます。そのため、営業管理職もタイミングをはずさないで適切な指導ができるでしょう。

価格の目安:一営業パーソンあたり400円~2万円/月額

期待できる効果:

- 新規案件の売上予測がリアルタイムでわかる

- 案件ごとの営業プロセスの進捗状況を可視化

- 営業スタイルがある程度標準化できる

- 停滞している見込み客のボトルネック特定がスムーズ

- 営業日報の代わりになる

- 営業数字の分析、営業レポートの作成が容易

- 営業活動が可視化されるためノウハウが共有化

デメリット:

こちらも導入コストがかかること、定着するまで時間がかかることです。また、新規開拓を数多くこなすほど入力負担が増えます。既存顧客営業と異なり新規開拓営業はいきなり大きな売上げになりにくいため、ROIが悪く感じられるかもしれません。

これからの営業管理の展望

このように、現在の営業管理はかなり科学的になっています。いろいろな支援ツールが出ているとはいえ、ここまでの管理を現職の営業マネージャーが行うのは大変かもしれません。最近は多くがプレイングマネージャーで、自分の数字も上げながらなので尚更です。

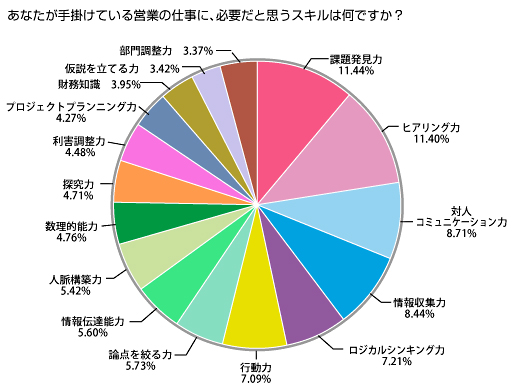

実は、営業管理のかなりの部分をすべて営業マネージャーが行う必要はなくなり、専門部署が実施するようになる可能性があります。米国ではレベニューオペレーションやセールスオペレーションという営業支援部門を導入する企業が多くなっていますし、日本でも先進的なSaaS企業が取り組み始めています。

営業マネージャーが実際のデータ分析作業に強みをもっていなくても、レベニューチームやセールスオペレーションチームに分析を依頼できれば、営業マネージャーは分析結果をもとに、戦略を考えるなど本質的な部分に頭を使うことができるようになります。

米SiriusDecisions(シリウスディシジョン社)の2019年の調査によると、収益拡大をサポートする連携体制が構築されている企業では、成長スピードが19%速く、収益性が15%高くなったとのこと。

もちろん、このような部門には営業経験者やデータ分析に強い人材が必要なので、リソースの問題ですぐは立ち上げられないかもしれませんが、将来的な組織のビジョンとして持っているといいかもしれません。

%E3%81%AE2019%E5%B9%B4%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB.png?width=500&height=379&name=%E7%B1%B3SiriusDecisions(%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%A4%BE)%E3%81%AE2019%E5%B9%B4%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB.png)

(出典:clari.com)

まとめ

近年は営業管理への科学的アプローチが進み、自社の売上数字や営業プロセスごとの営業パーソンの行動データを分析することで、目標達成に向けた着実な計画を立てられるようになってきました。

とはいえ、管理する基本項目は、「目標管理」「案件管理」「顧客管理」「行動管理」と、それほど変わってはいません。大切なのは、その中での必要十分な項目設定であり、営業のノウハウを共有化することであり、ムダな作業をなくして営業マンの顧客対応時間を増やすことです。

この基本が徹底できるなら、正直、ある程度まではExcelやGoogleスプレッドシートでツールはまったく問題ないでしょう。もちろん、近年のCRM、SFAはかなり操作性も改善されていますし、価格も安価になっています。データの長期的な活用を考えれば使う価値は十分あります。

近年は優れたツールが増えてできることが多くなったがゆえに、かえってツールに振り回されるケースが増えているかもしれません。まずは、自社の営業管理の基本ができているかに目を向けましょう。営業プロセスを見直し、営業ワークフローを可視化し、トークマニュアルも練り上げて営業担当者全員の力を底上げすることが大切です。