企業には、セールスリーダーシップ型の企業や、製品リーダーシップ型の企業があります。昨今の世界的な成長企業を見ると、GAFAをはじめZoom、Tesla、Slackなど先端技術を活用した革新的なプロダクトで市場を席捲していく、製品リーダーシップ型の企業が目立ちます。

米国のベンチャーキャピタルOpenview社の「2022 Product Benchmarks Report」によると、2019〜2022年で製品リーダーシップをとる企業は45%→55%に増加しています。しかも、上位100社中61社がフリーミアム、無料トライアルなど「PLG(プロダクトレッドグロース)」モデルを採用しています。

日本のSaaS業界でも、フリーミアムや無料トライアルなどの、いわゆる「PLGモデル」を活用しているベンダーはかなり増えてきました。そこで本記事では、改めて製品リーダーシップとは何か? プロダクトレッドグロース(PLG)とはどのような戦略かについて、SaaS企業の成功事例を紹介しながら解説します。

製品リーダーシップとは

製品リーダーシップとは、最先端の卓越したプロダクトを顧客に提供して顧客の満足度を高め、ライバル企業の製品を陳腐化させる成長戦略です。

Amazon、Apple、テスラ、ナイキ、ソニーなどは製品リーダーシップ企業の代表的な例だといえるでしょう。これらの企業はマーケティングも巧みですが、軸となっているのはプロダクトの独自性、革新性です。製品リーダーシップを重視している企業には以下の特徴があります。

- フロンティア精神あふれる企業カルチャー

- アイデアを迅速に商品化する、スピード重視の体制

- 常にプロダクトを改善し、商品・サービスを革新し続ける

- 自分たちの技術を陳腐化させるのは、自分たちであるべきという姿勢

(参考:HBR)

考えの背景とSaaS業界における重要性

セールスリーダーシップ、マーケティングリーダーシップ、製品リーダーシップのそれぞれに優劣はもちろんありません。

しかし、IT業界でもアジャイル開発が注目されているように、変化のスピードが速い時代は、革新性とスピードの両方が必要です。製品リーダーシップを重視し、アイデア~開発~リリース~改良のサイクルを速めることも必要。さもなければ、後発の企業にあっという間にキャッチアップされてしまうでしょう。

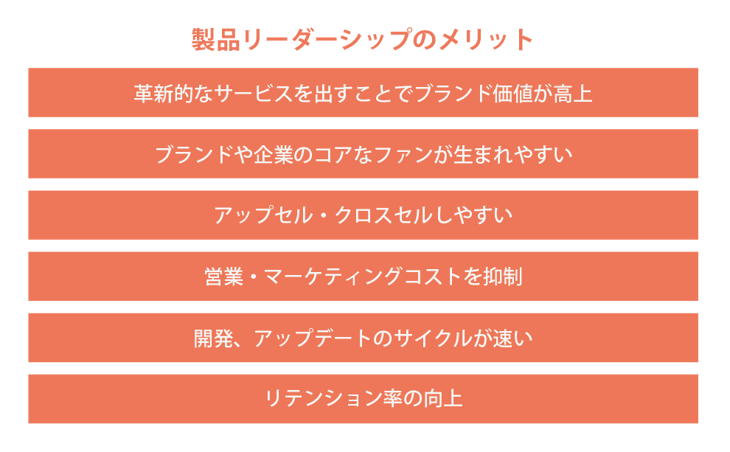

SaaSのようなクラウドサ―ビスにおいて、製品リーダーシップには以下のメリットがあります。

製品リーダーシップと一緒に理解すべき概念

ここまで見てきたように、製品リーダーシップとは圧倒的な製品で市場をリードする力ともいえます。しかし、製品リーダーシップだけに傾倒しては、顧客に求められない独りよがりなプロダクトになったり、運用が回らずサービス品質が崩壊したりするリスクがあります。

これを防ぐために、カスタマーインティマシーとオペレーショナルエクセレンスの考え方を取り入れることが不可欠です。

カスタマーインティマシー

カスタマーインティマシー(Customer Intimacy)とは、顧客との信頼関係を深めることを目的としたビジネス戦略です。大量生産・大量販売型とは異なり、顧客の声に耳を傾け、細かなニーズに寄り添いながら、製品開発・改良を重ねます。

製品リーダーシップとカスタマーインティマシーは、一見すると対立する概念に見えるかもしれません。製品リーダーシップが革新やスピードを重視する一方、カスタマーインティマシーは顧客との対話に多くのリソースを投じるためです。しかし、顧客の文脈を深く理解した上で製品を届けることによって、製品リーダーシップは真の力を発揮します。

そもそも製品は、顧客の課題を解決するために存在するべきです。

たとえば、ソニーのウォークマンは「録音機能がないため市場で受け入れられない」という批判もありましたが、どこでも音楽を楽しみたいという潜在ニーズを開拓し、大きな成功を収めました。

製品ありきで開発されたように見える製品でも、実際には顧客の隠れた期待に応えていたという背景があります。ウォークマンの場合も、創業者の盛田昭夫氏と副社長の大賀典雄氏が出張中に音楽を楽しみたいという個人的なニーズを出発点としていました。

実際、プロダクトアウトで成功する事例はごくわずかです。顧客の生活を大きく変えるプロダクトはほとんど生まれない、言い換えれば大多数が失敗しているため、カスタマーインティマシーに沿って製品開発を進める方が、失敗リスクを低減できる現実があります。

オペレーショナルエクセレンス

オペレーショナルエクセレンス(Operational Excellence)は、業務プロセスの最適化によって、継続的かつ安定的に高品質な製品やサービスを届け、顧客満足の維持と向上を目指す戦略です。イノベーションや個別対応に重点を置くのではなく、効率性、一貫性、信頼性を軸に据えています。

カスタマーインティマシーで顧客の声に耳を傾け、製品リーダーシップによって尖った機能やデザインで市場を牽引した後は、その感動を持続させることが求められます。その持続を支えるのが、オペレーショナルエクセレンスです。

製品リーダーシップがありながらオペレーショナルエクセレンスが不足していた例として、Google Glassが挙げられます。ARグラスの先駆けとして技術革新はあったものの、使いやすさやプライバシーへの配慮といった運用設計が不十分でした。結果、消費者が自然に受け入れられる体験を提供できず、普及には至りませんでした。

どれほど優れたプロダクトでも、安定性を欠けばユーザーの信頼は簡単に損なわれます。オペレーショナルエクセレンスは、製品リーダーシップの成果を継続的な顧客体験に転換するために不可欠な要素です。

製品リーダーシップがなぜ重要なのか

ここでは、製品リーダーシップが重要な3つの理由を整理します。

市場での差別化と競争優位性を強化できるから

テクノロジーが進展する現代では、製品やサービスのコモディティ化が進み、機能や価格だけでは明確な差別化が難しくなっています。このような環境下で競争力を維持するためには、製品リーダーシップを戦略の中心に据えることが不可欠です。

ここでいう製品リーダーシップとは、単なる技術革新ではなく、市場に存在しない新たな価値を創出し、独自のポジションを築くための指針を指します。

たとえば、AppleはiPhoneによってスマートフォン市場に革新をもたらしました。高性能なだけでなく、ユーザー体験を重視したデザイン、直感的な操作性、ハードウェアとソフトウェアの高度な統合によって、他社との差別化を実現しています。

ただし、製品リーダーシップだけでは競合による模倣を避けることはできません。

Appleが優れているのは、製品リーダーシップで多数の顧客を感動させながら、ブランディングやストーリーテリングを徹底し、市場で独自の地位を築いた点です。この結果、Appleは価格競争に巻き込まれることなく、高価格帯の製品を持続的に市場へ投入し続けています。

製品リーダーシップは、ブランド構築にも直結します。革新的な製品を市場に送り出し続けることで、革新性を象徴するブランドイメージが育まれ、顧客からの信頼が積み重なっていきます。これは短期的な売上向上にとどまらず、企業の長期的な価値向上にもつながるでしょう。

Apple、Tesla、NVIDIA、トヨタ、Sansanなど市場での地位を確立している企業に共通するのは、一度の製品リーダーシップに満足するのではなく、市場内で革新的な製品を発表し続けていることです。

顧客の期待以上の体験を実現し、ロイヤル顧客を獲得できるから

製品リーダーシップの真価は、単に機能や技術を進化させることにとどまりません。顧客の想定を超える驚きや感動を生み出す体験を提供できる点にあります。これはBtoB市場においても例外ではなく、むしろ複雑な課題解決を担う企業顧客に対しては、体験価値の重要性がより高まります。

とりわけ、製品リーダーシップの強みは、顧客自身がまだ認識していない潜在的な課題を先取りし、画期的なソリューションを提示できる点にあります。

この先回りの提案によって、「この企業は自社を深く理解している」という信頼を獲得し、価格や納期では得られない感情的なロイヤルティを生み出します。そして、このロイヤルティの積み重ねが最終的にLTVの向上へとつながるのです。

たとえばHubSpotは、広告やテレアポによるアウトバウンド施策が主流だった時代に、「これからは顧客自身が情報を探す時代が来る」と予測し、「インバウンドマーケティング」という新しい概念とソリューションを市場に提案しました。

(出典:HubSpot)

さらに、成功に甘んじることなく、カスタマーインティマシーを徹底。顧客ニーズを反映しながら、営業支援ツールやウェブサイト構築ツールの追加、さらにはAI機能の搭載など、常に顧客の期待を上回る体験を創出し続けています。

また、革新的な製品は、導入企業自身の競争力を高める武器にもなります。

最先端のプロダクトを導入している事実は、競合に対する優位性を示す手段となり、その価値は取引先や顧客にまで波及していきます。つまり、製品リーダーシップがもたらす価値は、単なる導入企業内に留まらず、市場全体に波及する影響力を持つのです。

ロイヤル顧客を獲得するには、単に優れた製品を提供するだけでは不十分です。記憶に残る体験を通じて、顧客の期待を一段上の水準で満たすこと。これこそが、製品リーダーシップがもたらす最大の競争優位性といえるでしょう。

市場を自ら創造・先導することで広告依存を減らせるから

現代のマーケティングでは、広告やキャンペーンに多額のコストを投じるのが一般的です。しかし、それはあくまで既存市場内でのポジション争いにすぎません。競合が同じアプローチを取る以上、価格競争や露出合戦に巻き込まれるリスクを完全に排除することはできません。

こうした消耗戦から抜け出すには、製品リーダーシップによって顧客の注目を集め、自社独自の市場を創造することが最も効果的です。新たな市場やカテゴリを開拓できれば、競合と比較される立場に立つ必要はなくなり、自社の価値基準で市場をリードできるようになります。いわゆる先行者優位とは、市場標準を自ら設計し、競合を後追いのポジションに留める戦略にほかなりません。

その好例がSalesforceです。今でこそSaaSは一般的なビジネスモデルですが、1999年当時、同社はCRMソフトウェアをクラウド形式で提供し、オンプレミスが常識だった市場に「The End of Software(ソフトウェアの終焉)」という明確なメッセージを掲げました。

この挑戦により、Salesforceは新たな市場カテゴリを創出し、広告に過度に依存することなく圧倒的な市場地位を築き上げました。

このように、先行者優位を確立できれば、広告費やプロモーションコストを抑えながら、持続的な成長を実現するマーケティング構造を築くことができるのです。

製品リーダーシップを考えるべきタイミング

それでは、どのようなときに製品リーダーシップを考えるべきなのでしょうか。ここでは、3つのタイミングを見ていきます。

競争が激化し、市場で差別化が難しくなったとき

あらゆる業界で製品やサービスの均質化が進む中、多くの企業が「自社の強みをどう際立たせるか」という課題に直面しています。特にBtoB領域では、価格、納期、サポート体制といった比較軸が限られるため、表面的なスペック競争では差別化が困難です。このような環境では、既存の枠組みを超える製品リーダーシップの重要性が増しています。

市場が成熟するほど、顧客は違いのわかる提案を求めるようになります。たとえばSaaS業界では、多くの企業がデータ管理や自動化、パフォーマンス最適化を訴求していますが、顧客の視点ではその違いはわずかにしか映りません。こうした状況では、従来の製品を再定義するレベルの新機能や、圧倒的に優れたUXを備えたプロダクトが求められます。

競争が激化し、類似サービスが乱立する中で、後発企業がシェアを獲得するには、単なる機能強化では不十分です。従来の競争軸をずらし、市場に新たな基準を提示すること。これこそが製品リーダーシップであり、差別化を実現する最後の手段ともいえるでしょう。

このような状況で効果的なのが、3C分析です。顧客、競合、自社を客観的に分析することで、ニーズはあるものの競合が見落としているチャンスを見出せます。そこで製品リーダーシップを発揮すれば、他社が容易に真似できない独自ポジションを築けます。結果として、価格競争やスペック競争から脱却し、持続的な成長につながるのです。

新しい市場やカテゴリに参入するとき

新市場・新カテゴリの開拓は、大きなチャンスと高リスクが表裏一体です。こうした未知の領域で成功を収めるには、単に競合より早く動くだけでなく、市場に基準や期待値を定義する力、つまり製品リーダーシップの確立が不可欠です。

成功モデルが未確立の市場では、顧客自身も評価基準を模索しています。この段階で革新的な製品・サービスをいち早く提示できれば、それ自体が市場標準となり、定着します。製品リーダーシップを発揮し、先行者優位を築く絶好の機会です。

ZoomはWeb会議市場に後発で参入したにもかかわらず、シンプルなUIと安定した通信品質に特化することで、「Web会議といえばZoom」という認知を確立しました。これは、製品リーダーシップによって新たなユーザビリティ基準を提示した好例といえます。

新市場やカテゴリへの参入に際しては、SWOT分析の活用が効果的です。SWOT分析とは、自社の強み・弱みと、外部環境における機会・脅威を整理するフレームワークです。内部だけでなく外部環境にも目を向けることで、製品開発における新たな示唆を得られます。

さらに、イノベーター理論の活用も有効です。イノベーター理論は、新しい製品や技術が市場に普及していく過程を5つの層に分類する考え方です。この理論にもとづけば、最初の熱狂的支持者(アーリーアダプター)を獲得することが、製品リーダーシップ確立の出発点となります。

顧客のニーズや期待が進化し、既存製品の限界を感じた時

製品やサービスは、顧客のニーズや行動様式の変化に合わせて進化し続けなければなりません。しかし、目先の売上げや過去の成功体験にとらわれ、新たな顧客価値の兆しを見落としてはいないでしょうか。このような局面こそ、製品リーダーシップが求められる重要なタイミングです。

ビジネス環境は、業務の自動化、ハイブリッドワークの普及、ESG意識の高まり、デジタルリテラシーの向上などによって、大きく変化しています。こうした変化に対応できない製品は、やがて「古い」と見なされ、他社製品への乗り換えを招いてしまうでしょう。顧客が不満を表す前に、次の「当たり前」を先回りして提供できる企業が、顧客との関係性を深められます。

たとえば、かつてデスクトップ専用だったツールも、リモートワークの普及により、クラウド対応やマルチデバイス最適化が求められるようになりました。ここで単なる機能調整にとどまらず、いつでも、どこでも、誰でも使える体験へと再設計できれば、それは単なる改善を超えた市場価値の創出といえます。

製品リーダーシップとは、顧客の声に受動的に反応するのではなく、変化を先読みして応答する姿勢ともいえるでしょう。

これには、営業やカスタマーサクセスからのフィードバックに加え、NPSや行動データなどの定量的なインサイトを収集・分析することが不可欠です。そして、開発部門や経営層がこれらの知見を戦略に反映し、迅速に実行できる柔軟な組織体制が求められます。

既存製品に限界を感じたとき、多くの企業は改良を重ねようとしますが、実際には改良ではなく再定義が必要なフェーズに入っている場合も少なくありません。

製品リーダーシップが関与する主な部署

製品リーダーシップが関与するのは製品開発部門だけではありません。営業、マーケティング、カスタマーサポート、そして経営陣など各部門が縦と横で連携することで、製品リーダーシップの実現を行えます。ここでは、製品リーダーシップが関与する主な部署とその役割を見ていきましょう。

製品開発部門

製品リーダーシップの核となるのが、製品開発部門です。この部門は、顧客課題を深く理解し、それに応える革新的なソリューションを形にする役割を担っています。市場をリードする製品を生み出すための出発点ともいえる存在です。

製品リーダーシップを実現するには、単なる技術的優位性だけでは不十分。重要なのは、顧客の言語化されていないニーズや業界の変化を先読みし、それらを仕様や機能に落とし込む力です。

たとえば、空調機業界で数多くの業界初製品を生み出してきたダイキン工業では、製品開発陣が「なぜ?」と問い続ける姿勢を重視しています。「なぜこうなっているのか?」「なぜこうしないのか?」と当たり前を疑い続けることで、真の顧客ニーズを掘り下げています。

さらに、同社が業界初の製品を量産できる背景には、グローバル社員全員が危機意識を持っている点が挙げられます。ダイキン工業は空調機器専業メーカーであり、総合電機メーカーとは異なり、エアコンが命綱です。一歩先を行く製品開発ができなければ、競争に生き残れないという認識が、画期的な製品創出へとつながっています。

このように、製品リーダーシップを組織に根付かせるには、製品開発部門が「顧客にとっていかに革新的か」「業界にどのような変化をもたらすか」という視点をビジョンや判断軸に組み込むことが不可欠です。こうしたマインドセットが社内に浸透することで、製品リーダーシップ文化は着実に育まれていきます。

マーケティング部門

製品リーダーシップを外部に伝え、その価値を市場に正しく認知させる役割を担うのがマーケティング部門です。どれほど優れた製品を開発しても、顧客に理解されなければ、製品リーダーシップの効果は半減してしまいます。マーケティングは、製品の独自性を言語化し、適切なチャネルとタイミングで伝える役割を担うのです。

マーケティング施策で重要なのは、製品の機能ではなく、顧客にとっての意味やその製品を使うベネフィットを示すことです。実際にストーリーは脳に強く記憶され、行動を促進することが判明しています。

たとえば、SFAツールのベンダーの場合、「顧客情報を一元管理できる」ではなく、「営業チーム全員が売れる営業パーソンになるツール」といった具合に本質的な価値に変換し、顧客の意思決定を後押しするメッセージに落とし込むとよいでしょう。

メッセージを決めたら、プロダクトの思想や未来への展望を、ビジュアルアイデンティティやコピーに織り交ぜ、単なる機能訴求を超えた企業の姿勢を発信する必要があります。

また、PR戦略やオウンドメディア運営、リードナーチャリングにおいても、マーケティング部門が主導して、継続的な認知形成と教育的コミュニケーションを展開することが重要です。こうした取り組みは、一過性の広告とは異なる、思想としてのブランドを築くための基盤となります。

営業部門

製品リーダーシップの価値を最前線で体現し、顧客に直接伝える役割を担うのが営業部門です。

マーケティング部門が製品の独自性を広く認知させる起点だとすれば、営業部門はその認知を契約へ導く決定的な接点となります。この部門の力が、製品リーダーシップを売上げや市場シェアという成果に結びつける鍵となります。

製品リーダーシップを活かした営業活動では、単なるスペック紹介にとどまらず、顧客の業務課題や戦略目標に対してどのようなインパクトをもたらすかをストーリーとして描く力が求められます。特にBtoB領域では、導入の意思決定が複数部門にまたがるため、「なぜ今この製品を選ぶべきか」を、論理と感情の両面から納得させるアプローチが必要です。

たとえば、「自社の業務プロセスに最適化されている」「競合にはない高度な自動化機能を備えている」「3年後の業界標準を先取りしている」といった強みを的確に伝えることで、単なる説明を超えた提案型営業を実現できるでしょう。

カスタマーインティマシーとも親和性が高く、顧客自身も気づいていない課題を引き出し、製品価値と結びつける対話力が重要になります。

また、製品リーダーシップを営業戦略に反映させるには、開発部門やマーケティング部門との緊密な連携が不可欠です。商談や提案活動を通じて得た市場の声を社内にフィードバックし、製品改善や新たな開発に生かす循環を築くことが求められます。

経営陣・経営戦略部門

製品リーダーシップは、開発部門やマーケティングだけでなく、企業の中長期的な成長戦略と深く結びつく概念です。だからこそ、経営陣や経営戦略部門がその思想と方向性を深く理解し、自ら旗振り役を担う必要があります。製品リーダーシップを一過性のプロジェクトに終わらせず、企業の中核的価値として定着させるためには、トップの関与が不可欠です。

経営層の役割は単なるリソース配分にとどまりません。重要なのは、「どの市場を主戦場とするか」「どのポジションを築くか」「そのために必要なプロダクトは何か」といった全社的な意思決定に、製品リーダーシップの視点を組み込むことです。

Appleのスティーブ・ジョブズ氏は、製品開発のすべてに目を配ると同時に、「テクノロジーと人間性の融合で世界を変える」という明確な思想を掲げ、組織を導いていました。このように、プロダクトの未来像を描き、それに向かって組織を牽引するリーダーシップは、製品主導の成長戦略に不可欠です。

簡単にいえば、経営陣が製品リーダーシップのビジョンを描き、各部門がその実現に向かって動く体制を築くことが求められます。

さらに、経営陣自らが社内外に向けて製品リーダーシップを発信することも重要です。「なぜこの企業は革新的なのか」「なぜ今この製品が必要なのか」といったメッセージを一貫して伝えれば、製品リーダーシップは単なるスローガンではなく、企業文化や市場に根付いていきます。

HubSpotの場合、オウンドメディアやイベントなど複数チャネルでインバウンドマーケティングの思想を発信し続けたほか、創業者Brian Halligan(ブライアン・ハリガン)氏がインバウンドマーケティングに関する書籍も出版しており、業界のリーダーシップ確立に積極的に貢献しています。

(出典:Amazon)

製品リーダーシップは開発現場から生まれる一方で、企業の未来を方向づける経営の意思とも直結しています。経営陣と戦略部門が率先して関与し、企業としての製品観を定義し続けることが、持続的成長への前提条件なのです。

カスタマーサポート・カスタマーサクセス部門

製品リーダーシップの価値は、製品が市場に出た瞬間に完結するものではありません。むしろ、顧客が実際に使い続ける中で感じる継続的な価値によって、その真価が試されます。この持続的な価値を支える役割を担うのが、カスタマーサポートとカスタマーサクセス部門です。

カスタマーサポートは、顧客が製品使用中に直面する課題や不明点に対して、迅速かつ的確に対応します。その対応品質は、製品自体の信頼性や使いやすさに直結します。特に革新的な製品の場合、高機能ゆえの戸惑いが生じやすく、サポート部門がわかりやすく説明できるかどうかが、ユーザー体験を左右するのです。

一方、カスタマーサクセスは、単なる問題解決にとどまらず、顧客が製品を最大限に活用できる状態へと導くことを目的とします。利用状況のモニタリング、新機能の提案、運用改善アドバイスなどを通じて、顧客の成功を能動的に支援する存在です。

ここで重要なのは、「製品リーダーシップ=顧客体験リーダーシップ」という視点です。

製品だけではなく、利用体験自体も革新的であるべきです。カスタマーサクセスが製品の思想を深く理解し、顧客の業務文脈に寄り添った支援を行うことで、製品への信頼と愛着が育まれ、ブランドロイヤルティの強化につながります。

さらに、カスタマーサポートとカスタマーサクセスが得る顧客の声は、製品改善や新規開発の重要な起点となります。問い合わせ傾向をもとに機能改善を進めたり、顧客の潜在ニーズを新製品開発に活かしたりすることで、次なる製品リーダーシップの構築へとつなげることが可能です。

製品リーダーシップを作り上げるためのステップ

ここでは、製品リーダーシップを作るステップを紹介します。

ステップ1:部門横断的なチームを作る

プロダクトリーダーシップとは、単に開発部門を強化するような話ではなく、顧客に素晴らしい製品を届けるための部門横断的なアプローチです。個々のチームメンバーが、機能よりも顧客にとっての使いやすさ、顧客の成果、シームレスな顧客体験を意識できていることが重要であり、良いチーム作りが最初のステップです。

部門間のコラボレーションを促進することで、チームと組織の活動を効果的にすることができます。近年のプロダクトマネージャーは、ミニCEOのような役割に変化しつつあるため、企業がチームリーダーを支援することも必要でしょう。

ステップ2:適切なツールに投資する

チームメンバーの誰もが、顧客視点でプロダクトについて考えるためには、誰もが顧客に関する情報を持っていなければいけません。そのためには、データをマネジメントできる製品管理ツール、顧客管理ツールなどに投資する必要があります。

また、開発チーム、マーケティングチーム、営業チーム、カスタマーサクセスチームなどの部署間データを統合できるツールも必要です。適切なツールに投資しましょう。

ステップ3:小さくスタート、テストし、改良していく

新しくプロダクトをリリースする段階では、ベータ版もしくは、最小限の機能でもよく、まずスタートさせることが重要です。そこから継続的に顧客の声を聞き、高速でサービスをアップデートしていきます。

そのようにする理由は、現在のビジネス環境では、たとえ今現在最高だと思える完成品を出したところでコモディティ化するスピードが速く、永遠に完成形はできないからです。

特に先端技術を使う領域で製品リーダーシップをとろうとした場合、前例はありません。チームメンバーには常に自ら学び、自分たちを革新していくことが求められます。その上で顧客の声を聞き、アクションを分析し、顧客のフィードバックにこたえて、サービスを改良し続けなければなりません。

ステップ4:顧客に自ら判断してもらう

製品リーダーシップをとる場合、方針にもよりますが、セールスを必要以上に介さずとも、顧客が自分で購入を判断できるだけの情報を提供することがポイントです。また、コンバージョンまで極力摩擦がないことが望ましいでしょう。

そのためには、無料デモ、フリーミアム、無料トライアルなどの条件が明確であり、見込み客が迷わないですむこと、価格プランも明快で公平性がある体系になっていることが大切です。

さらに、バイラルの仕組みを導入することも効果的です。本当に良い品質のサービスを提供していれば、導入した顧客が満足するため、SNSなどで自然と評判が拡散していきます。加えてリファラルプログラムなどを導入することで、より拡散が期待できるでしょう。

製品リーダーシップと相互補完的な関係を持つプロダクトレッドクロース(PLG)とは

プロダクトレッドグロース(PLG)とは、米国のベンチャーキャピタルOpenView社が生み出したGTM戦略です。フリーミアム、無料トライアルに代表されるようなセールスがプロダクトを売るのではなく、「プロダクトでプロダクトを売る」考え方です。

昨今なぜプロダクトレッドグロース(PLG)が人気なのか

プロダクトレッドグロースとは、製品そのものが成長エンジンとなる戦略のことを示します。これまでの営業、マーケティング主体のリードジェネレーションの導線とは、まったく異なるプロセスです。

無料トライアル、フリーミアムなどで最初にまずプロダクトを試してもらうプロセスは、コストをあまりかけずプロダクトの認知度を高め、検討から購入時までの時間を短縮し、顧客とプロダクトのマッチングの精度を高めました。

PLGモデルのパイプライン

特にSaaSのような使ってみないとわからないサービスには、フィットしている戦略であり、多くの企業で以下のような成果が出ました。

- 販売サイクルの短縮

- マーケティング・営業コストの削減

- 顧客獲得コスト(CAC)の削減

- 収益(RPE) の向上

近年は、Product-LedInstituteの創設者WesBush(ウェス・ブッシュ)氏の書籍『プロダクトレッドグロース』によって、Zoom、Slack、Dropbox、アトラシアン、HubSpot、Microsoftなど多くの成功例が広く知られたことで、ますますPLG導入企業が増えてきています。

なお、書籍にはPLGが向いているビジネスモデルと向いてないビジネスモデルの判別方法、PLGモデル種類(フリートライアル、フリーミアム、デモ等)、自社に適したモデルの選び方のほか、運用面のノウハウが詳細に書かれています。

(出典:Amazon)

製品リーダーシップとプロダクトレッドグロース(PLG)の関係性

PLGの成功には製品リーダーシップが欠かせません。

PLGが成立するためには、顧客が製品に触れた瞬間に直感的な価値を感じることが前提です。その価値が単なる使いやすさや料金体系にとどまらず、市場で代替できない独自性に裏打ちされている必要があります。この差別化こそが、製品リーダーシップによって構築されます。

製品リーダーシップが欠如していれば、顧客は期待を超える体験を得られず、他者に薦めることもありません。仮に薦めたとしても、有料プランへの移行には至らず、最悪の場合は無料版さえ使われない可能性もあります。市場には類似製品があふれており、明確な理由がなければ顧客は製品を使い続けてくれません。

Notionは、創業初期から「広告を使わずに拡大する」戦略を掲げ、プロダクトそのものの体験価値によって自然な拡散を目指しました。これは単なる低コスト戦略ではなく、ユーザーが試したくなり、人に語りたくなるほどの製品体験を起点とした成長戦略です。

Notionの革新的な点は、ドキュメント作成、タスク管理、ナレッジ共有といった機能を、1つの統合プラットフォームに再定義したことです。ユーザーは自らの業務に合わせて自由にカスタマイズし、それをテンプレートとして他者と共有します。この構築と共有の体験が、ユーザーをアンバサダー(伝道者)に変えていく構造を生み出しています。

このように、製品を中心とした戦略こそがPLGの本質です。

Notionは無料で使える製品を提供し、ユーザーが自然と価値を実感した後、より高度な活用やチーム利用へと進むタイミングで有料プランへ移行します。これは製品の中に組み込まれた営業、すなわちプロダクト自体がセールス機能を持っているという形です。

PLGでは、単なる便利さ以上の価値が求められます。共感できる目的、明確な立ち位置、業界を変革しようとする意志。こうした要素が製品に込められていることで、ユーザーは製品選択を通じて自らのスタンスを表明するようになります。そのためには、製品リーダーシップに裏打ちされた明確なビジョンが不可欠です。

また、PLGを成功させるには、ユーザーからのフィードバックを迅速に製品改善に反映させる学習ループの構築が重要です。ただし、変化に柔軟である一方で、「変えてはならない核」を持つ必要もあります。

この不変の核こそが製品リーダーシップを象徴し、企業の一貫性と信頼を支える要素となるのです。

プロダクトレッドグロースを実践するSaaS企業例

ここでは、プロダクトレッドグロースの成功例を紹介します。

フリーミアムによって大きく成長したSlack

.png?width=600&height=288&name=Slack%20(1).png)

(出典:Slack)

Slackは初期段階において、積極的な営業活動を行わないブランドでした。広告やセールスを駆使するのではなく、あくまでユーザーの体験を起点に、自然発生的なクチコミによって利用が広がっていったのです。この売り込まない姿勢こそが、同社のPLGの根幹を担っていました。

その戦略を支えたのが実用性の高いフリーミアムプランです。無料プランであっても、チャット、チャンネル、ファイル共有、検索機能など、日常業務に不可欠なコラボレーション機能が利用可能で、スモールチームでもすぐに業務へ組み込める利便性を備えています。

こうした設計により、「試しに使ってみる」ことの心理的ハードルが大きく下がり、多くのユーザーが気軽に導入を始めました。

加えて、ユーザー登録からチーム作成、初期設定に至るまでのオンボーディングプロセスがきわめてスムーズだった点も見逃せません。特別なITスキルがなくても直感的に操作できるUI、段階的にガイドする設計、通知やチュートリアルの工夫などにより、新規ユーザーが「使い続けたくなる」状態へと自然に導かれていきました。

このように、製品体験だけでユーザーの獲得と定着を促す仕組みが整っていた結果、Slackのアクティブユーザー数は急速に増加。有料版への転換率は高く初期で約30%に達しており、なんとSlackはCMOを迎える前に11億ドルの企業になっていました。(参考:openviewpartners.com/)

DocuSignの30日無料トライアルプラン

(出典:DocuSign)

DocuSignは、クラウドベースのドキュメント管理、電子署名システムであり、世界で100万人以上の顧客と数億人のユーザーに活用されています。契約書の作成から送信、署名・捺印までをすべてオンラインで完結できる同社のプロダクトは、業務のデジタル化を進める企業にとって不可欠なインフラとなりつつあります。

その利用体験のスタートが30日間の無料トライアルです。この期間中、ユーザーはテンプレートで契約書を作成し、相手と共同編集できます。パソコン、モバイルから契約書を送信して、相手に電子署名、捺印してもらうまでワンストップで行えるため、事務タスクが容易になります。

Web上で無料でアカウントを開設し、無料デモを申込、価値を体験してから気軽にオンラインで申し込める導線もスムーズ。FAQも価格ページもシンプルでわかりやすく、さらに問い合わせの電話番号が目立つように表示されています。

無料トライアルに申し込んだ時点で、ユーザーをさらに絞り込むために営業開発担当者と話すべきかどうかすぐに判断できるような情報を得ているとのことで、一般的な営業・マーケティング手法とPLGをバランスよく活用しています。

1年でユーザー数が5倍になったMailchimp

(出典:Mailchimp)

Mailchimpは、2001年に設立されたアメリカのメールマーケティング会社です。当初は有料サービスとして始まり、8年後にフリーミアムオプションを追加しました。

同社が採用したのは、単なる「無料お試し」ではありません。無料ユーザーが送信するメールの末尾には、Mailchimpのロゴが自動的に挿入され、その横にはユーモアあふれるサルのキャラクター「フレディ」が添えられました。

無料ユーザーがメールを活用すればするほど、個性的なモンキー画像が拡散することもあいまって認知度が向上。フリーミアムモデルを採用してから、わずか1年後以下のデータが公表されました。

- ユーザー数:2009年から1年で8万5000から45万の約5倍に増加。毎月3万人以上の無料ユーザーと4000人の有料顧客を獲得。

- 利益:650%アップ

- 顧客獲得コスト(CAC):100ドル未満に低下

本事例は、PLGの思想を体現した象徴的な成功例といえます。しかもその要となったのは、技術的な優位性だけでなく、ユーザーの記憶に残るキャラクター設計やメールという日常的なツールに自然に溶け込む導線の巧みさでした。

これはSlackにも通じることですが、単に便利なツールを無料で提供するだけではなく、楽しさや遊び心といった情緒的な価値までもプロダクトに織り込むことで、競合との差別化が難しい市場において大きな成長を遂げています。

上記の企業以外にも、さまざまな企業がプロダクトレッドグロースを取り入れ成長しました。日本ならチャットワーク社が代表的でしょう。PLGはスタートアップのように、セールス人材が確保できない企業がスケールするための強力なエンジンになりえる戦略です。

また、従来の営業・マーケティング部門主導のアプローチとの連携が可能なので、大企業でも活用できるでしょう。

まとめ

製品リーダーシップ、プロダクトレッドグロース(PLG)ともに、SaaS企業には非常にフィットする価値基準であり戦略です。組織横断プロジェクトをスタートさせ、フリーミアム、無料トライアルなどの手法を取り入れることも比較的容易でしょう。

しかし、実際にこの戦略で成果を出すためには、開発部門だけでなく、営業、マーケティング、カスタマーサクセスなどの部門が連携して、誰もが顧客視点で取り組む必要があり、実行はそう簡単でもありません。表面的なPLGの導入で終わってしまわないためには、まず会社全体で価値基準を共有し、良いチームを作ること、協力体制を作ることから始めましょう。