「コモディティ化」は最近のマーケティングで頻繁に使われるキーワードです。かつては革新性に満ち、顧客の心をつかんだ製品が、似たような製品が次々と登場することで、あっという間に「普通の商品」になってしまう現象を指します。

パソコンやスマートフォン、SNSなど、あらゆる分野でその例を挙げられます。消費者にとっては、かつては高くて手が届かなかった憧れの製品が、簡単に手に入るようになるのはありがたいこと。しかし、マーケターの立場になると、コモディティ化による熾烈な競争の中、どう差別化していくかは頭を悩ませる課題でしょう。

コモディティ化は、ほとんどの製品に起こる現象です。現在ヒット中であっても、遅かれ早かれコモディティ化は起こるため、そのときに付け焼刃の対応をとらないように、起きるメカニズムや製品サイクルを理解しておきましょう。特に「良い製品を作れば売れる」というマインドを持っている企業は要注意です。

本記事では、マーケティング担当者が知っておくべきコモディティ化の意味、事例、主な対策について解説します。

コモディティ化とは

コモディティ化とは、市場で革新的だった商品・サービスが、類似商品の増加により一般的な商品になっていくことを指します。

なお、広義では商品・サービスだけでなく、あらゆる価値が一般化する事象を指します。ビジネスモデル、技術、スキルのコモディティ化などという表現もよく使われます。

そもそも「Commodity(コモディティ)」とは、直訳すると「商品」という意味です。経済学においては、誰が生産したかに関係なく完全または実質的な代替可能性を持つほとんどの商品・サービス(資源、食品、その他商品・サービス)を指します。

発生の理由と構造

コモディティ化が起きる要因は多岐にわたります。マーケットは競争社会であり、顧客がよりよい品質や安さを求め続ける限り、コモディティ化は避けられません。

利益を見込める市場ではビジネスモデルが真似されやすく、類似製品が続々と登場することで、製品やサービスの差別化が困難になるためです。一時的に優位性を維持していても、何かのきっかけでそれを失い、コモディティ化の波にのまれてしまうでしょう。

コモディティ化の主な発生要因は以下の通りです。

- 業界が規制緩和された

- テクノロジーによって参入障壁が低くなった

- パーツのモジュール化によって各社商品が似る

- 大企業がものすごい投資額で似たプロダクトを出してくる

他にもいろいろあります。そもそもコモディティ化とは、市場の進化のようなもので起きることが宿命といってもよいでしょう。

コモディティ化が起きる仕組み、イノベーター理論とプロダクトライフサイクルとの関係性

ここではコモディティ化が起きる仕組みを理解するために「イノベーター理論(普及学)」と「プロダクトライフサイクル(PLG)理論」を紹介します。

イノベーター理論との関係性

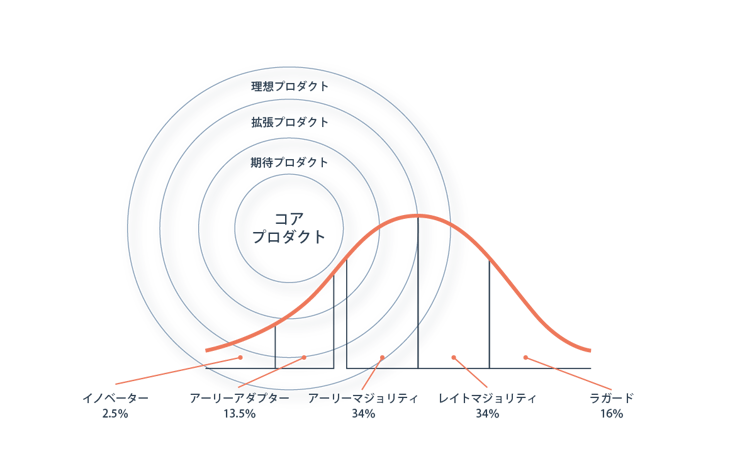

イノベーター理論(Diffusion of Innovation)とは、1962年にスタンフォード大学のEverett. Rogers(エベレット・ロジャーズ)氏によって提唱された普及学とも呼ばれる理論です。イノベーター理論では、新しい概念やプロダクトが普及する際、購入する層は以下のように変化していくとしています。

- イノベーター(革新的なものにいち早く飛びつく人)

- アーリーアダプター(新しいトレンドに敏感、かつその魅力を発信する人)

- アーリーマジョリティー(平均よりトレンドに敏感な人)

- レイトマジョリティ(周囲の多くが使い始めたら使う人)

- ラガード(最後まで関心を示さない人)

イノベーター理論にあてはめれば、レイトマジョリティの人たちが商品・サービスを知っている段階は、かなりコモディティ化しているフェーズといえるでしょう。

プロダクトライフサイクルとの関係性

プロダクトライフサイクル(PLC理論)とは、プロダクトの寿命は限られており、ライフサイクルがあるという理論です。

元々は、米国の経済学者Raymond Vernon(レイモンド・バーノン)氏が1966年に提唱した輸出製品ライフサイクルについての理論です。その後フィリップ・コトラー氏などにより、一般的な業界に応用できる現在のプロダクトライフサイクル理論として確立されました。

プロダクトライフサイクルのステージは以下の4段階です。

- 導入期

- 成長期

- 成熟期

- 衰退期

PLC理論とイノベーター理論を組み合わせて考えると、以下のような推移となります。つまり、成熟期あたりがコモディティ化が起きるステージとなるでしょう。

コモディティ化を知っておくことがなぜ重要なのか

コモディティ化が進む市場では、顧客が品質の違いを認識しづらくなるため、選択基準がブランド認知度や価格競争力に偏りがちになります。自社が製品の独自性だけに依存している場合、競争優位性を失い、価格競争に巻き込まれるリスクが高まります。

しかし、コモディティ化を正しく理解することで、そのリスクをチャンスに変えることが可能です。たとえば、単に製品の品質を競うのではなく、顧客の本質的なニーズを深掘りすることで、新たな差別化のポイントを見つけられます。

市場分析を通じて「顧客がアフターサポートや迅速な対応を重視している」と分かれば、競合他社が軽視している分野で付加価値を提供する戦略が立てられます。具体的には、カスタマーサポートの強化や迅速な問い合わせ対応を実現し、「顧客体験の向上」を核としたビジネスモデルを構築するといった具合です。

さらに、コモディティ化を意識することは、市場の変化を迅速に察知する力を養うことにもつながります。市場の成熟により新規顧客の獲得が難しくなった場合でも、新しい市場の開拓や未開拓ニーズへのアプローチを前倒しで進めることが可能です。

現在普及しているサブスクリプション型のビジネスモデルには、コモディティ化による価格競争を回避し、顧客との長期的な関係を築くという狙いがあります。

コモディティ化を正しく理解し対応することは、リスク回避にとどまらず、新たな価値を創造し、競争優位を築くための重要な鍵です。市場環境が変化しても柔軟に適応し、自社の強みを最大限に生かす戦略を打ち立てることで、持続的な成長を実現できます。

コモディティ化はどのような時に発生するのか

コモディティ化は、競争環境や技術の進歩、あるいは市場構造の変化など、さまざまな要因によって引き起こされます。ここでは、コモディティ化が発生する具体的な条件とその背景について説明します。

技術水準の向上

技術の進歩は、製品やサービスのコモディティ化を急速に進めます。分かりやすい例を挙げれば、家電製品やITデバイスです。これらの分野では、基本性能や品質が劇的に向上した結果、競合製品の違いが目立たなくなりました。

かつてはスマートフォンの差別化の象徴であった「高性能カメラ」や「高速プロセッサ」が、現在ではほぼすべてのモデルに搭載され、「当たり前」の機能となっています。

このような状況では、消費者が製品を選ぶ基準も変化します。単なる機能や性能ではなく、価格の競争力、外観デザイン、さらにはブランドの信頼性やイメージが購入決定の鍵となるのです。AppleのiPhoneが競合と似たスペックを持ちながらも、「ブランドイメージ」と「エコシステム」による圧倒的な支持を得ていることがその証明です。

技術の進歩は、差別化の壁を高める一方で、企業に新たな競争戦略を求めています。

市場の過剰供給

供給が需要を大きく上回る場合、製品やサービスを差別化するよりも、価格を引き下げて市場シェアを確保する傾向にあります。この戦略が繰り返されることで、価格競争が激化し、市場全体がコモディティ化に陥るのです。

ファッション業界は、この現象の典型例でしょう。

ファストファッションの台頭により、消費者は大量生産された商品を手軽かつ低価格で購入できるようになりました。その結果、個々のブランド間での差別化が難しくなり、「価格が安い」という基準だけで選ばれる状況が広がっています。

同様の現象は、家電業界や食品業界でも見られます。冷蔵庫や洗濯機といった耐久消費財では、基本性能が似通った製品が多く、価格競争が激しくなっています。

モジュール化の影響

製品開発におけるモジュール化の進展は、異なる企業が同じ部品や素材を使用するケースを増加させています。結果、製品間の違いが小さくなり、コモディティ化が一層進行するのです。

パソコン業界では、主要な構成要素(プロセッサ、メモリ、ストレージなど)が少数のサプライヤーから供給されているため、異なるメーカーの製品が外観以外で大きく異ならないことが一般的です。

モジュール化は、効率性を追求する一方で、企業間の競争軸を変化させる力を持っています。単なる「部品の差別化」が困難になることで、企業は新たな価値を生み出す必要に迫られるのです。

また、モジュール化が進む市場では、イノベーションの必要性がより顕著になります。製品そのものではなく、体験やサービス全体で差別化を図ることで、コモディティ化の影響を回避する道が開けるでしょう。

情報の容易な入手

インターネットの普及により、消費者は製品情報を容易に比較できるようになりました。価格、機能、レビューといった情報が瞬時に手に入る環境では、特定のブランドや製品が目立つことがますます難しくなっています。この情報過多の状況は、市場全体をコモディティ化に向かわせる要因のひとつです。

たとえば、CRM(顧客関係管理)ツールやプロジェクト管理ソフトウェアの市場では、多くの競合が類似した機能を提供しています。レビューサイトや価格比較サイトを通じて、消費者は容易に複数サービスを比較可能です。

その結果、「どのツールでも似たような機能が使える」という認識を持つようになり、価格や簡単な導入手順が選定の決め手になることが多くなっています。

海外からの低価格商品の流入

グローバル化の進展により、労働コストや生産コストが低い国で製造された、低価格な製品が国内市場に流入しています。これにより、国内メーカーは価格競争に巻き込まれ、製品の差別化が難しくなり、コモディティ化が加速する状況が生まれています。

このコモディティ化が顕著なのが製造業です。技術のコモディティ化、および中国メーカーの台頭により、特にグローバル市場では低価格製品が選ばれるようになっています。

このような状況を打開するには、グローバル規模でデジタルマーケティングを推進し、自社の技術力や信頼性などを訴求する必要があります。そうでなければ、自社を認知していない顧客は、同じような品質に「見える」低価格製品を選定するでしょう。

製造業に限らず、あらゆる業界のグローバル化が進んでいるため、自社の訴求ポイントを適切に伝える施策に迫られています。

コモディティ化がもたらす悪影響と好影響

コモディティ化は市場で避けられない現象であり、多くの業界に影響を与えています。この現象が発生すると、市場環境や企業戦略にさまざまな変化をもたらすでしょう。その影響は一面的ではなく、悪影響と好影響の両方が存在します。以下では、コモディティ化による具体的な影響をそれぞれ詳細に解説します。

コモディティ化がもたらす悪影響

コモディティ化が進むと、市場全体に深刻な悪影響を及ぼします。価格競争の激化、利益率の低下、イノベーションの停滞、ブランド価値の低下といった課題は、企業や消費者にとって長期的な不利益となり得ます。

価格競争の激化

コモディティ化により、製品やサービスが市場でほぼ同じものとして認識されると、差別化が難しくなり、価格が競争の主要な軸となって、価格引き下げ競争が激化します。特に参入障壁が低い市場では、新規参入者が低価格戦略を採用することで、既存企業にさらに大きな圧力をかけることでしょう。

たとえば家電業界では、低コストを武器にした海外メーカーの参入が市場の収益性を圧迫してきました。こうした状況では、市場全体での利益率が低下し、企業の財務基盤が脆弱になるリスクが高まります。

利益率の低下

価格競争の激化は、企業の利益率に直結する問題です。競争優位性を確保するためには、コスト削減が必要不可欠ですが、これには限界があります。最終的には、多くの企業が薄利多売に頼らざるを得ず、長期的な収益性を維持することが困難になります。

たとえば、ITインフラの提供業者がクラウドサービスを提供する場合、AWSやGoogle Cloudなどの大手が市場をリードする中で、中小プロバイダーは価格を引き下げざるを得ず、利益が圧迫される状況に陥ることがあります。

この結果、利益率が圧迫され、新規開発やマーケティング活動に必要な投資が減少します。この悪循環が続けば、競争力をさらに失い、最終的には市場から退出するリスクすら生じます。

イノベーションが起きなくなる

コモディティ化が進行すると、価格競争が激化し、多くの企業が利益率の低下に苦しむ状況が生まれます。短期的な価格競争やコスト削減に追われる中で、製品やサービスの革新に注力する余裕を失うリスクがあるのです。この結果、業界全体が停滞し、新しい技術や価値提案が生まれにくくなるという課題に直面します。

小売業界では過度な価格競争により、独自の店舗体験や新たなビジネスモデルの開発に投資する余裕が失われ、業界全体が低成長に陥るケースが増えています。また、IT業界では、価格競争が新興企業の参入を抑制し、大手企業による寡占が進むケースもあります。このような市場では、革新的なアイデアを試みる機会が減少し、全体的な技術革新のペースが鈍化します。

いかにこの短期的な価格競争から脱却し、イノベーションを持続的に促進できるかどうかが重要です。

ブランド価値の低下

差別化が難しい市場では、顧客はブランドの信頼性よりも価格を重視するようになり、これまで高価格帯の商品やプレミアムサービスが評価されていた市場でも、存在感が薄れるリスクがあります。

特に日本企業は、「良い製品を作れば売れる」という固定観念が根強く残っているケースがあり、コモディティ化が進む市場に適切に対応できていないケースが多いのが実情です。家電業界では、かつて世界的に評価されていた日本製品が、韓国や中国メーカーによる安価で高性能な製品に市場シェアを奪われる例が見られます。

このような状況において、ブランド価値を維持し、競争優位を確保するためには、「価格以外の価値」を再定義し、マーケティング戦略の再構築、顧客ニーズに応じたサービス提供など、多角的なアプローチでコモディティ化に対応しなければいけません。

コモディティ化がもたらす好影響

コモディティ化は市場においてしばしば課題として語られますが、消費者や社会全体にとって多くのメリットをもたらす側面もあります。特に、商品選択肢の増加、価格の低下、商品品質の向上という3つの点で、消費者生活や市場環境にプラスの影響を与えています。

商品選択肢の増加

コモディティ化は、市場の標準化を通じて企業が参入しやすくなる環境を整えます。この結果、多くの新規プレイヤーが加わり、顧客にとっての選択肢が増加し、自身のビジネスニーズに最適なソリューションや製品を選べるようになるというメリットがあります。

たとえば、一昔前はWordPressやJoomla!などのCMSが主流でしたが、現代ではデジタルマーケティング機能を包括したHubSpot、ECサイト運営に特化したShopifyなどさまざまな特徴を持つCMSが登場しています。

このように、コモディティ化が進むことで、顧客は単なる「価格」だけではなく、機能やカスタマイズ性、サポート体制などを基準に、より柔軟かつ効果的な選択を行えるようになります。その結果、特定のニッチ市場や中小規模のプレイヤーが新たな需要を掘り起こしやすくなり、市場全体の活性化につながります。

ただし、選択肢が増える一方で、選定プロセスが複雑化するリスクも伴います。そのため、ベンダー側は選ばれるための価格競争を行うだけでなく、明確な付加価値を示す努力をしなければいけません。

価格の低下

コモディティ化が進むことで、競争の激化により市場全体で価格の引き下げが加速します。この現象は、特に成熟市場や参入障壁が低い分野で顕著です。価格低下は製品やサービスへのアクセス性を向上させ、顧客に経済的な恩恵をもたらします。より多くの人々や企業が手頃な価格で利用できる環境が整い、結果として市場の普及率が高まります。

また、価格低下は顧客の選択肢の幅を広げると同時に、市場の透明性を向上させる効果もあります。顧客がより多くの選択肢の中から価格と価値を比較するため、企業は価格競争だけでなく、付加価値を明確に打ち出さなければいけません。

一方で、価格競争が過剰に進むと、利益率が圧迫されるというリスクもあります。この結果、研究開発や品質向上への投資が制限される可能性があり、長期的な成長に悪影響を及ぼすことがあります。このため、単なる価格引き下げに依存するのではなく、顧客が価格以上の価値を感じる製品やサービスを提供することが不可欠です。

価格低下は顧客に多くの恩恵をもたらしますが、市場を健全に成長させるためには、企業が付加価値の創造に注力し、差別化を図ることが重要です。

商品品質の水準の向上

競争が激化すると、企業は価格だけでなく、品質面でも顧客の期待に応える必要が生じます。特に、法人顧客は製品やサービスが業務効率や収益に直結するため、基本的な機能や性能だけでなく、信頼性や使いやすさといった側面も重視します。

MA(マーケティングオートメーション)ツールの市場を考えてみると、かつては予算に余裕のある大企業が主に導入しており、ステップメールやリードスコアリングのような機能が革新的とされていました。

しかし競争が激化し、多様なベンダーが参入する中で、これらの機能は標準化され、市場全体で利用可能な品質として認識されています。また、価格の低下も進み、従来は手が届かなかった中小企業でも導入が現実的になり、マーケティング活動を高度化する機会が広がりました。

このような品質水準の向上は、顧客が期待する基準を引き上げ、ベンダー間の競争をさらに促進します。結果として、標準的な機能を提供するだけでなく、使い勝手の向上や顧客支援体制の充実、特定業界に特化したカスタマイズ機能の提供といった差別化戦略を追求する必要があります。

コモディティ化は一見、競争を厳しくする要因に思われがちですが、業界全体の品質を押し上げ、より多くの企業が高品質なサービスを利用できる環境を整える点で、ポジティブな影響も持ち合わせているのです。

コモディティ化の対策方法とは

ここではマーケティング部門が行える、コモディティ化の対策をするための戦略を解説します。

差別化戦略を突き詰める

差別化戦略とは、他社が容易に真似できない独自性を打ち出し、ポジションを形成する戦略で、コモディティ化に対応する正攻法です。元々はマイケル・ポーター氏が1980年に提唱した、企業の競争優位性を保つ「3つの基本戦略」の中のひとつでもあります。差別化する手段は以下のようにさまざまです。

- 原材料による差別化

- 知的財産による差別化

- テクノロジーによる差別化

- 機能、品質による差別化

- ポジショニングによる差別化

- ブランディング、他

以下に4社の例を紹介します。

テクノロジーで差別化

例:天才の集団と呼ばれる株式会社Preferred Networks

株式会社Preferred Networksは、2022年9月時点の国内スタートアップ評価額ランキング1位で、日本でトップクラスにマーケットから期待度が高いベンチャーです。

差別化の軸は技術力。デバイスが生み出す膨大なデータを、ネットワークのエッジで分散協調的に処理する「エッジヘビーコンピューティング」を提唱しています。天才の集まる集団ともいわれ、GoogleやApple出身のエンジニア、プログラミングの世界大会入賞者など、優秀なエンジニアが集まっています。

トヨタ自動車、NTTなどとの大手企業と共創するかたちで、先進的なプロジェクトに取り組んでいます。

ポジショニングによる差別化

SaaSは米国発のサービスであり、国内市場も海外SaaSが席捲しています。そのような中、日本独特の慣行がある領域に特化して成功したのが、SmartHRです。

SmartHRは人事労務領域に特化したSaaS。世界でも企業の社会保険が充実した日本は、その分人事・労務手続きは煩雑です。SmartHRはそのペインを解決できるSaaSとして支持されました。

とはいえ戦略的に最初から狙えたのではなく、創業当初は人材マッチングサイト、ITサービスの比較サイトを作っては撤退。アイデアを10個出しては検証する試行錯誤の末、ようやくたどりついたのが「日本の人事領域のペーパーワーク」だそうです。ポジショニングをとるまでは泥臭い現実があります(参考:日本の人事部)。

差別化集中戦略 よりニッチを突き詰める

差別化戦略の中でも、よりニッチなマーケットに集中する戦略を「差別化集中戦略」といいます。

TOPPAN株式会社は、2021年に法人向けの古文書解読支援システムをリリース。2022年9月には一般向けにスマートフォンで、くずし文字資料を読めるアプリを開発しました。

興味のない人にとっては「誰がそんなものを……?」と思われるかもしれません。しかし、古文書を扱う専門組織や研究機関、愛好家から一定のニーズがあります。また、歴史好き、日本好きの層の好奇心を喚起するプロダクトアウト型のサービスでもあるでしょう。2025年までに3億円の売上げを見込んでいるとのことです。

原材料による差別化

近年は、地球環境への配慮が厳しく問われる時代なため、製造業は環境を汚さない、自然を破壊しない原材料を使うことも、大きな差別化のポイントです。

Spiderは、微生物発酵プロセスによりつくられるタンパク質素材の開発で注目を集めているスタートアップ企業です。強靭で夢の繊維といわれる「蜘蛛の糸」を人工的に生成したテクノロジーを実現し、地球資源が枯渇するリスクが叫ばれる中、注目を浴びています。

実はこの技術、NASAをはじめ世界の大手企業が取り組んでも実現できなかったそうなので、テクノロジーによる差別化ができた企業でもあります。

価格戦略を突き詰める

安いから買う、高くても納得できるから買う、たくさん使うとリーズナブルになる等々、価格はユーザーにとって極めて重要です。同じようなプロダクトでも価格体系によって買う・買わないの判断や、企業の印象が決まります。ここでは価格戦略を2種類紹介します。

顧客価値ベースの価格設定

(出典:HubSpot)

HubSpotは、2020年10月に価格体系を抜本的に変えました。この変更により、ユーザーはコンタクトデータを「マーケティングコンタクト」と「マーケティング対象外のコンタクト」に分類できるようになり、実際にマーケティング活動で使用するコンタクトのみが課金対象となりました。つまり、不要なデータ管理コストを削減し、効率的なマーケティング運営が可能となったのです。

課金対象を縮小するという改定は、ベンダーにとって思い切った決断です。しかし、これはHubSpotの「価格体系は顧客と会社の両方にとってメリットのあるものでなければならず、決して顧客から搾取するものであってはならない」という考え方に基づいており、顧客価値を追求することでスマートな成長を志向しています(参考:HubSpot Blog)。

バンドル戦略

バンドル戦略とは、複数の商品やサービスをセットで提供し、顧客に対してお得感を与えることで販売を促進する戦略です。消費者が「セット価格で割安になる」という心理的な魅力を感じるように設計されており、SaaS業界でも非常に効果的に活用されています。

例としては、Web会議システムで後発のMicrosoft teamsが、Microsoft365にOffice製品やtemasを組み込むバンドル戦略を実施。すでにMicrosoft 365を利用していた顧客が追加料金なしでTeamsを使えるようになり、短期間でユーザー数が急増。結果として、当時ユーザー数1位だったSlackを抜いて、業界トップの座を獲得しました。

一方で、このような強力なバンドル戦略は競争市場における公平性の問題として指摘されることもあります。特に、後発の競合が市場に参入しにくくなる可能性があるため、独占的な振る舞いと見なされる場合があります。Microsoftはこの点で批判を受けることもありましたが、それでも顧客にとっての明確な価値提供が、この戦略を成功に導いた要因といえるでしょう。

コモディティ化の例

具体的なイメージを持てるように、最近コモディティ化しつつある商品・サービスの例を紹介します。

Web会議システム

Web会議システムの国内企業導入率は、複数の調査で50%を超えています。日本企業のレイトマジョリティが活用している段階であり、短期間に一気にコモディティ化したといえます。

2022年のオリコンランキングでは1位のGoogle Meetが70.3点、Zoom 70.2点、3位のWebex 67.7点、Microsoft teamsが66.8点、Skypeすら66.4点と5社がよい勝負です。

このように主要サービス間での評価差が縮小していることは、Web会議システムの基本機能が標準化され、差別化が難しくなっていることを象徴しています。基本機能である画面共有、録画、チャット機能などはどのサービスでも利用可能であり、選択の決め手となりにくい状況です。

その結果、利用者は操作性や設定の分かりやすさ、音声・ビデオの品質、インテグレーションのしやすさなど、細かい要素でサービスを選ぶようになっています。これにより、ベンダーは機能面だけでなく、ユーザーエクスペリエンス全般の改善を求められています。

競争の激しいこの市場で差別化を図るためには、特定の用途や業界に特化したソリューションの提供が鍵となるでしょう。具体的には、大規模ウェビナー向けの高度な管理機能や、国際企業向けのリアルタイム翻訳・字幕機能、さらにはセキュリティやプライバシー保護を強化したサービスなどが顧客ニーズを満たす要因として重要です。

また、価格面での競争を超えた価値提案として、導入支援やカスタマイズサービスを充実させることも効果的です。

ビジネスチャット

ビジネスチャットもコモディティ化しつつあります。MM総研が2021年に国内企業2640社に実施した調査によると、シェア分布は以下のとおりです。

(出典:https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=513)

1位のMicrosoft Teamsは、大手企業を中心に高い採用率を誇り、Office 365との連携を強みとしています。一方で、Slackはテック企業を中心に根強い支持を得ており、洗練された機能と開発者向けの柔軟性が特徴です。また、LINE WORKSは、既存のLINEユーザー層を取り込む形で急速にシェアを拡大しています。さらに、シンプルなUIで中小企業にも使いやすいチャットワークも一定の人気を維持しています。

ビジネスチャットのコモディティ化は、基本的なチャット機能やファイル共有、ビデオ通話といった機能が標準化されていることに起因しています。そのため、選定基準は機能そのものではなく、操作性、既存ツールとの連携、セキュリティ対応といった付加価値やユーザー体験に移行しています。

また、企業規模や業種によるニーズの違いも顕著であり、大手企業では全社統合の効率性が重視され、中小企業では使いやすさやコストパフォーマンスが評価される傾向にあります。

CRM(顧客情報管理システム)

CRMの日本での導入率は企業全体で見ると実はそれほど高くありません。調査にもよりますが10〜30%くらいです。

しかし、多くの企業で使うインフラ的なツール(メール、チャット、Web会議)などと異なり、CRMは使う層がある程度限定されます。日本企業の90%を占める中小企業では、営業やマーケティング活動を行わない企業も少なくなく、CRMのニーズがそもそも存在しないケースも珍しくありません。

この点を考慮すると、1990年代半ばから普及してきたCRMは、ニーズが顕在化している層にはある程度行き渡っていると考えます。

CRMを活用している層から見れば、この市場はすでにコモディティ化しています。業界特化型、規模別などあらゆる切り口のCRMがあり、1アカウント月数百円の格安サービスや無料CRMも登場しています。グローバルで見ると798 社のベンダーが熾烈な競争を繰り広げており、G2のCRMポジショニングマップはひしめきあっています(2025.1月)。

(出典:https://www.g2.com/categories/crm#grid)

基本的な機能(顧客情報の一元管理、レポート作成など)はどのサービスでも標準化されているため、差別化は困難になっています。

競争の激しいこの市場で生き残るためには、ベンダーは特定の業界や用途に特化したソリューションを提供することが重要です。たとえば、製造業向けに見積もりや部品管理と連携するCRMや、スタートアップ企業向けにシンプルで低価格なソリューションを提供することで、顧客ニーズに応えられます。

CRM市場のコモディティ化は、企業間競争を激化させる一方で、顧客の多様なニーズに応じた新たな価値を提供するチャンスをもたらしています。

AI画像作成

AIを活用した画像生成サービスは、近年急速に普及し、コモディティ化が進行しています。

2024年には、Canvaが新たなテキストから画像を生成する機能「Dream Lab」を導入し、ユーザーが多様なスタイルの画像を簡単に作成できるようになりました。 また、同年8月にはGoogleが「Imagen 3」、X(旧Twitter)が「Grok」を公開し、より高品質な画像生成が可能です。

(出典:Google DeepMind)

これらの技術革新により、誰もが高品質な画像を容易に作成できる環境が整いつつあります。その一方で、AIが生成する画像の品質や多様性が向上することで、クリエイターの役割や価値が再定義されつつあるのです。AIツールを活用して新たなビジネスチャンスを創出するクリエイターが現れる一方、従来の手法に固執するだけでは競争力を維持することが難しくなるでしょう。

AI画像生成のコモディティ化は、発注者にとっては画像の入手が容易になるメリットがありますが、クリエイターにとっては新たな挑戦と適応が求められる時代の到来を意味しています。今後は、AI技術を効果的に取り入れ、人間ならではの創造性や独自性を融合させることで、差別化を図ることが重要となるでしょう。

MBAもコモディティ化

コモディティ化はプロダクトだけではなく、ビジネスモデル、語学力、資格・スキルにも影響を及ぼしています。

その一例がMBA。かつてはエリートが海外に留学して取得するものでしたが、最近は日本の大学院でも取得可能であり、オンラインMBAのグロービスも評価されています。このような状況から、MBAは依然と比べてはるかにコモディティ化したといえるでしょう(ただし、出身校によるブランド価値の差は依然として存在しています)。

(出典:グロービス経営大学院)

さらにいえば、MBAで学ぶ内容自体も広く公開されるようになっています。よい意味で、ビジネススキルのコモディティ化も生じており、MBAで得られる「知識」そのものの価値が相対的に低下しつつあります。

MBAのコモディティ化は、スキルや知識がより多くの人々に共有されることを意味し、ビジネス全体の水準を押し上げるポジティブな側面もあります。一方で、資格やスキルの活用方法を磨き、個別の価値を引き出す努力が求められる時代ともいえるでしょう。

まとめ

一昔前にはIT業界全体がSaaSによってコモディティ化したといわれましたが、近年はSaaS自体がコモディティ化しつつあります。

統計を見ると、SaaS市場は依然として拡大傾向にあるものの、コロナ禍で急速に普及した領域では、類似サービスが増え差別化が困難になりつつある状況が見受けられます。

幸い、SaaSは常にアップデートできるビジネスモデル。顧客ニーズを常にキャッチアップし、プロダクト開発に活かし続けられれば、サービスの寿命を延ばすことは可能です。

もちろん口で言うのは簡単でも、一般に組織ではセクショナリズムが起きるため、そこが難しいわけですが、ここを埋められるのがマーケティング部門かと考えます。

ユーザーコミュニティ、SNSでの交流、勉強会の開催などから得た生の情報を、マーケティング部門(あるいはプロダクトマーケター)が、開発部門へフィードバックしていく仕組みを作ることで、独自性のある商品・サービスの開発につながり、コモディティ化の対策となっていくでしょう。