米国で2000年代から普及してきたABM(アカウントベースドマーケティング)は、日本のBtoBビジネスシーンでも耳にする機会が多くあります。「案件の規模が拡大した」「ROIが改善した」などポジティブな統計結果も多数出ており、興味を持っている経営者、マーケティング担当の方も少なくないでしょう。

2020年に、米国のABMプラットフォーム企業である米Terminus社が行ったABMに関する調査「2020 STATE OF ABM REPORT(英語)」では、テクノロジー企業、ソフトウェア企業、製造、サービスなどの幅広い業種から回答がよせられ、94.2%がABMを導入しているとの結果が出ました。

米国では、全業種での割合ではありませんが、ABMがスタンダードなマーケティング施策になっている様子が読み取れます(レポートでは、コロナウイルス感染症の影響が導入を加速させたと分析されています)。

そこで本記事では、ABMとはどのような取り組みであるのかに加え、「そもそもABMを採るべきか否か」の判断基準や、ABMで必要な戦略思考、ツールについて紹介します。

ABM(アカウントベースドマーケティング)とは?

ABM(アカウントベースドマーケティング)とは、特定のターゲット企業や組織に焦点を当てたマーケティング活動を指します。この戦略では、契約見込みの高い企業(=ターゲットアカウント)を選定し、その企業の特定のニーズや関心に合わせてパーソナライズされたマーケティング戦略を展開します。

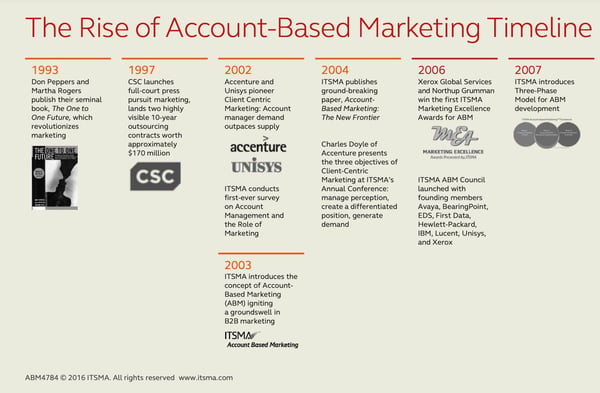

ABMは米Momentum ITSMA社によって2003年にコンセプトを発表。2004年に論文でまとめられたマーケティング手法です。

(出典:ITSMA「The Rise of Account-Based Marketing Timeline」)

ABMでは、初期段階でマーケティング部門と営業部門が最重要となる「ターゲットアカウント(企業)」「ステークホルダー(決裁権者及び関係者)」を絞り込み、連携してアプローチしていきます。

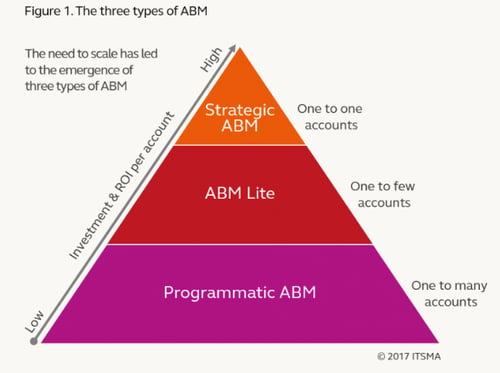

ターゲットの絞り込みの精度は、企業によって多少異なり、2000年代初頭にABMというコンセプトを打ち出した米ITSMAは、ABMを以下の3種類に分類しています。

(出典:ITSMA「Three types of account-based marketing」)

- <戦略的ABM>

個々のアカウント向けに高度にカスタマイズされたマーケティングプランを作成して1対1で実行する。

- <ABM Lite>

軽くカスタマイズされたプログラムを「1対少人数のアカウントグループ(通常は一度に5~10アカウント)」に向けて実行する。 - <プログラマティックABM>

対個人ではなくアカウントベースの施策。1対多であり、数百または数千の識別されたアカウントに対する細かいターゲティング、分析、パーソナライズなどのアプローチを最新のテクノロジーで実行する。

従来型のマーケティングは広範に見込み客(リード)の情報を獲得した上で、MAのようなデジタルツールを駆使したメール配信など、リードクオリフィケーションに繋げるのが一般的です。

顧客ニーズや購買に至るまでのプロセスが複雑なBtoBビジネスでは、マーケティングから営業へと雑多にリードをパスしても商談化率が低く、リソースが無駄になってしまうケースも珍しくありません。

しかし、ABMなら場合によっては「自社がアプローチするべき特定企業の、特定部門内の重要人物」レベルまで、マーケティングの初期段階で絞り込めます。そのため、営業が期待するリードの質と、実際に手渡されるリードの質にズレが発生しにくくなるのです。

ABM(アカウントベースドマーケティング)は別に新しい考えではない

ABMとは、自社にそれほど価値をもたらさない見込み客に時間・労力をかけるのではなく、大きな取引になる可能性の高い企業にのみ、リソースを集中させていくマーケティング戦略です。

言い換えれば、従来から多くの日本企業が行ってきた営業アプローチと、土台の思考は何ら変わりありません。

日本でも多くの企業が公には出さずとも取引企業をランクづけして、大きな売上げが見込める企業に対しては、優秀な営業マンが担当(場合によっては複数人のチームを作って担当)します。

経営者、役員もときに営業に同行し、ときに接待を行い、取引先の経営層や担当者個人と深く強固な関係性を築いてきたはずです。

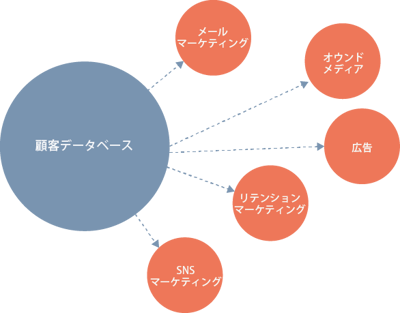

ゆえにABMのコンセプトは、日本で理解されやすいといえるでしょう。ABMはマーケティング施策のなかでも、営業よりの施策です。データベースマーケティングを活用し、より案件化見込みのある見込み客に、効率よくパーソナライズされたアプローチを行っていきます。

MAやCRMなどのデジタルツールのデータベース上でデータを分析。マーケティング戦略立案に活かすことで、アプローチ対象は絞られるものの受注確度が上昇し、収益拡大に繋げられるのです。

ABM(アカウントベースドマーケティング)の重要性

ABMが近年注目されてきた理由は、以下の2点であると考えられます。

- 購買行動のオンライン化

- マーケティングテクノロジーの進歩

次項より、それぞれについてみていきましょう。

購買行動のオンライン化

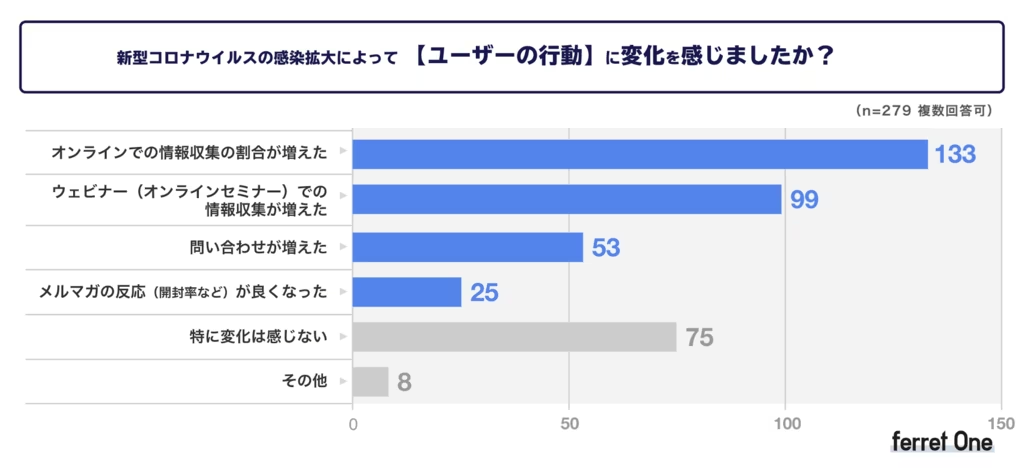

BtoBマーケティングにおいて、見込み客の購買行動はオンライン化しています。株式会社ベーシックが行なった調査によると、コロナ禍後は調査対象であるBtoBマーケターの47.6%が「オンラインでの情報収集が増えた」と回答したとのことです。

(出典:株式会社ベーシック「BtoBマーケターの8割以上が『コロナ禍で実施/検討している

マーケティング施策について不安やノウハウ不足を感じる』と回答」)

情報収集がオンライン主導になったため、企業はより能動的に自らのニーズに合った情報を探し、自己主導型で意思決定を行うケースが増えました。

ABMはこの変化に対応し、「正確なターゲット特定」「パーソナライズされたコンテンツの提供」「デジタルなタッチポイントの最適化」を通じて、企業とターゲットアカウントとの関係を強化する上で非常に有用です。

オンライン行動の分析を基にリードスコアリングやROIの最適化を行い、戦略を継続的に改善していくことで、オンライン化する購買環境において効率的・効果的なマーケティング手法としての地位を確立しています。

マーケティングテクノロジーの進歩

もう一つは、マーケティングテクノロジーの急激な進化にあります。BtoBは、BtoCと同様に見込み客の担当者に対して、オンライン上のタッチポイントでパーソナライズされた顧客体験を提供して、リードを獲得できるようになりました。

従来の営業戦略にAI等を搭載した先端テクノロジーを活用することで、より精度高く実現できるようにしたのがABMだといえるでしょう。

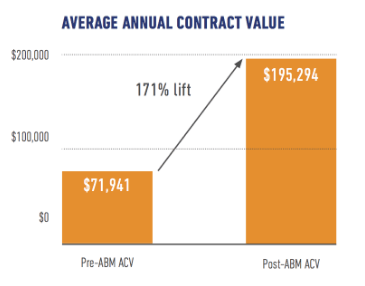

では、当初からポテンシャルの高い見込み客だけに絞ってマーケティング施策を行うと、どのような成果が得られるでしょうか。

2017年に米ABM In Actionが企業幹部50人に行った調査「ABM: State Of The Market」によると、ABMを導入した企業の年間平均契約額は、171%増加していると判明しています。

(出典:ABM in action「ABM Alliance Research Shows Payoffs In Retention & Lifetime Value」)

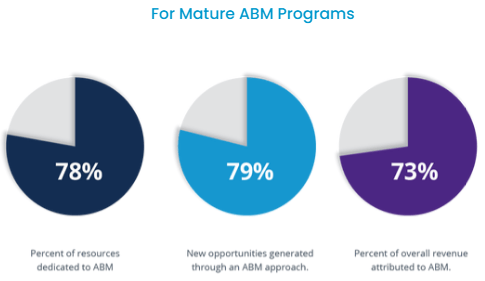

前述のTerminusの2020年レポートでも「企業の需要創出の約80%がABMプログラムを通じてもたらされ、全体の収益の73%がABMに起因している」「ABM導入初期の企業が収益の約1/3をABMのプログラムから得ている」とレポートされています。

ABMは、ターゲット企業が大きいだけに時間がかかるプロセスだといわれますが、実際には短期間で成果を得ている企業も多いことに驚かされます。

(出典:Terminus「2020 STATE OF ABM REPORT」)

ABM(アカウンドベースドマーケティング)が向いている企業、向いていない企業

ABM(アカウントベースドマーケティング)は、自社のリソースを一部の企業に絞り込む戦略をとるため、向いている企業とあまり向いていない企業が存在します。

「自社でABMを実施すべきかどうか」を判断する基準としては、以下のものが考えられます。

- 判断基準①:ターゲット企業の事業規模

- 判断基準②:営業チームが明確なデータを持っているか

- 判断基準③:マーケティングチームにABMの実装能力があるか

ここから、個別にみていきましょう。

判断基準①:ターゲット企業の事業規模

ABMを検討する際には、「自社事業はエンタープライズマーケットが対象か」「それとも SMBマーケットを狙っているのか」を明確化しましょう。

エンタープライズ向けの製品サービスであり、1社の売上高が莫大であれば(例:1社で100社分、1つのマーケットとみなせるくらい大きい)、リソースを注ぎ込む価値はあると判断できます。

しかしSMB向けの製品サービスを展開しており、取引上位の企業だけでそこまで大きな収益を見込めないのであれば、ABMは悪手になりかねません。

BtoB SaaS企業でわかりやすい例は、クラウド型のエンタープライズ マネジメントシステム「Workday」を提供している米Workday社ではないでしょうか。マーケティング施策は非常にシンプルで、ターゲットとなりうる企業に対してABM(と人力)を仕掛け、100社の導入でARRが100億円に到達した企業です。

つまり「1社1億円/年の取引ということでABMを仕掛けやすかった」事例といえます。

他の企業にリソースを割かないという決断は、場合によっては貴重な既存顧客を失ってしまう可能性もあります。景気の影響で、取引上位企業のリストが変動しやすい業界でも、あまりおすすめできません。

そのため、一定規模のアカウントにフォーカスすれば、相当な売上高が期待できる製品・サービスを扱っている企業が、ABMの恩恵を強く受けられるのです。例えば、米国ではIT、コンサルティング、サービスなどの業界が、とくにABMの恩恵を受けるといわれています。

逆に、前述したWorkdayのようなユーザー課金ではない従量課金型SaaSは、基本価格から大きく価格が高くなることが起こりづらく、取引サイズが大きくなりづらいため、ABMの特性を考えると本来は相性はあまりよくないでしょう。

判断基準②:営業チームが明確なデータを持っているか

ABMは、対象企業を絞り込むことが前提です。そのため、すでに営業ターゲットとなる「有効なデータベース」を作り上げているかどうかが重要になります。

場合によっては、ABMツールを提供するベンダーが企業リストを提供してくれるケースもあります。しかし、基本的には「どのような企業が自社にとって大きな価値をもたらすか」を分析し、ターゲットアカウント設定をするためには現時点での顧客データが必要です。

一般的によくあるターゲットアカウントの絞り込み要素(企業属性)は、以下のようなものです。

- 企業収益

- 従業員数

- 企業居住地域

- 業界

- (関係部署の)予算

- 意思決定情報社に関する情報・課題

- ビジネスゴール etc

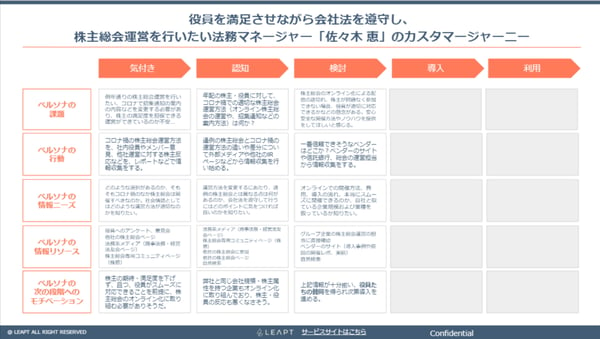

このような重要顧客のセグメントができていれば、業界や企業規模などを参考に自社が優位性を持てる新たなターゲット企業をより見つけやすくなるでしょう。なお、属性情報を中心とした企業プロフィール(ICP:Ideal Customer Profile)に合わせて、カスタマージャーニーも合わせて作り上げることも大切です。

データが「名刺のような紙ベース」「各営業担当者が各々で利用するITツール内の個別データ」の形で点在している場合、データの統合からはじめる必要があるので時間がかかります。

そもそも企業データが少なすぎる場合は、ターゲットの絞り込みはある程度の精度でよいので、まず先に幅広い見込み客を集め、顧客を増やしていく戦略を採る必要があるでしょう。

判断基準③:マーケティングチームにABMの実装能力があるか

伝統的な日本企業には、マーケティング部門が存在していないケースも往々にしてあり、あったとしてもどちらかといえば広告宣伝、ブランディング寄りのことが多いのではないかと思います。

前述のとおり、日本企業の営業部門は、ターゲット企業を絞り込んで新規開拓営業を行う戦略を昔から実施していますが、おそらくオフライン施策(例:訪問営業やリアル会場でのイベント参加など)がメインなのではないでしょうか。

そのため、多くの企業でABMを実装するに当たって「デジタルマーケティングのスキルが高い人材がいない」という課題が発生するのです。

BtoB SaaSの領域の人であればわかりやすいかもしれませんが、ABMをマーケティングチームが行うためには、マーケティング側も営業が活用しているCRMについての知識を、ある程度持ち合わせていなければなりません。

加えて、「データマネージメントの考え方」「(サードパーティーのデータを購入するのなら)マーケティング側で利用しているツールとの連携」なども必要です。「MA(マーケティングオートメーション) + サードパーティーデータ + CRM」という、ツールのサンドウィッチ的な構造への理解が求められるケースもあるでしょう。

施策を実行できる人材がいなければABMも成功しません。ABMはマーケティング部門と営業部門が連携して取り組む施策であり、社内で上手く立ち回る必要も。何よりもまず人材を育てなければなりません。

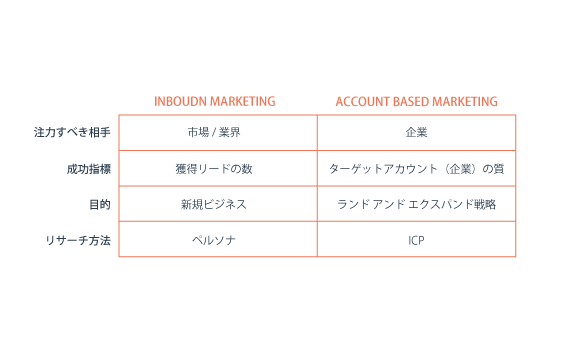

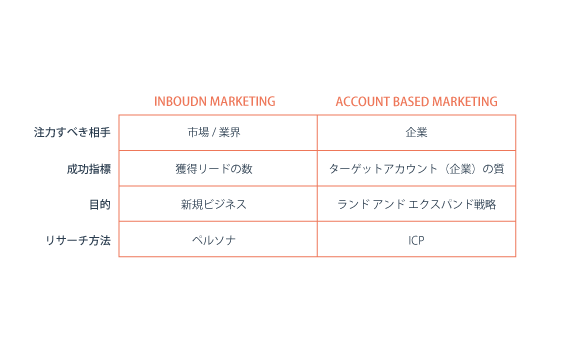

ABM(アカウンドベースドマーケティング)とインバウンドマーケティングの関係性

ABMを行う上では、インバウンドマーケティングも併用すると効果的です。インバウンドマーケティングは、有益なコンテンツを提供してリードを「引き合い」として獲得していく手法。一見すると、能動的な印象のあるABMとは相性が悪いように思われるでしょう。

しかし、実際には互いに補完し合う関係にあります。インバウンドマーケティングは、有益で情報が豊富なコンテンツを作成し、オーガニック検索やソーシャルメディア、デジタル広告などのタッチポイントを通じてリードと接点構築することに焦点を置いています。

これは新規リードを自社ビジネスに引き付けるのに有効です。ABMのターゲットアカウントでの、コンタクトの関心を引く上でも役立ちます。

それぞれの役割を整理すると、以下のような関係性になります。

|

インバウンドマーケティングの役割 |

価値のあるコンテンツを提供して潜在顧客の関心を引き、自然に見込み客と接点構築を果たすこと。 |

|

ABMの役割 |

インバウンドマーケティングによって引き合いがあった特定アカウントに対して、パーソナライズされたアプローチを行うこと。 |

つまり、インバウンドマーケティングによって幅広いリードを生成する基盤を構築しておく。その上、ABMでこれらの接点構築されたリードをさらに絞り込み、特定顧客に対してよりパーソナライズされたアプローチを行えば、商談化率の高いリードを効率的に増やしていけるということです。

それぞれのマーケティング手法によって「面と点」のアプローチを組み合わせることで、ビジネスの成長に寄与する有望なリードを獲得していけるでしょう。

ABM(アカウンドベースドマーケティング)のメリット

BtoB企業がABMに取り組むメリットとしては、以下のものが挙げられます。

- インバウンドで獲得し難い企業へアプローチできる

- ROIが測りやすく、案件を大きくできる

- チャネルがシンプルなためマネジメントしやすい

- リテンション、新規事業の創出につながる

次項より、それぞれについてみていきましょう。

インバウンドで獲得し難い企業へアプローチできる

インバウンドマーケティングは、初期段階ではターゲットをABMのように明快に選別しません。幅広い層に価値あるコンテンツ、優れた顧客体験を提供しながら大量の見込み客を惹きつけ、リードジェネレーションやリードナーチャリング、リードクオリフィケーションというステップを踏むのが基本です。

リードジェネレーションとリードナーチャリングの途中工程までを、マーケティング部門が担当するのが一般的。必然的に該当工程にいる見込み客に対して、担当者が1対1で対応することが難しくなりますので、途中のプロセスで一定数の見込み客が離脱する前提としてプロセスが作られています(The Modelの前提ともなっている)。

一方で、ABMは施策のターゲットを「自社が注力する価値ある企業」と定めて、対象を絞った専門的な情報を届けていけます。インバウンドマーケティングのみでは獲得が難しかった有望見込み客に直接リーチする機会を増やせ、早い段階から1対1に近い状態での接点構築が可能です。

ABMでは、マーケティング部門、営業部門、企業によってはカスタマーサービス部門が連携して、顧客体験の提供に尽力するため顧客エンゲージメントの向上、さらなる収益拡大が期待できます。

ROIが測りやすく、案件を大きくできる

ABMは、ターゲット企業が少数かつ営業部門と連携して行う施策のため、各アカウントの投資収益率(ROI)を測定しやすい点も特徴です。

ABMでは、マーケティング担当者と営業担当者が連携をとって、ターゲットアカウントに対してパーソナライズされた活動を行います。

そのため、各見込み客についての情報共有が行いやすく、「どのような事例を作ったのか」「営業資料はどのようなものか」など、初年度の収益やコストを緊密にトラッキングしてROIを計測できるため、常にマーケティング施策を検証・改善していけます。

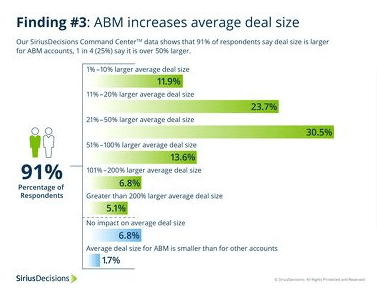

米Momentum ITSMA社の調査ではBtoBマーケターの87%が、ABMがROIの面で他のマーケティング投資を上回ると報告しており、ABMを利用している企業の91%が平均案件サイズを増加させたとしています。

(出典:strategicabm「Why 2021 is the Year of ABM: 23 Account-based Marketing Stats」)

基本的にエンタープライズ狙いであるため、平均案件サイズが大きくなりやすいのもABMの特徴です。

例えば、ABMでターゲットアカウントとなりうるBtoB企業であれば、社内に複数事業部を持っていることが通例であり、事業部はまるで別会社のような状態になっていることが一般的です。

ABMは、「ランド(小さく導入して頂き)」「アンド(関係性を作り次に)」「エクスパンド(既存部署や別部署にアップセルやクロスセルを行う)」が考えの基本。インバウンドマーケティングではそのようなアクションはお客様へ依存する度合いが強く難しくなることから、前述したようにABMとの併用が求められます。

チャネルがシンプルなためマネジメントしやすい

通常のインバウンドマーケティングは、オンライン上で自社に少しでも興味・関心を持った見込み客を多く集め、接点構築後に購買ファネルに沿ってコンテンツを各チャネル(例:メルマガやブログ記事、セミナーなど)で提供しながら、見込み客と信頼関係を醸成していきます。

2023年現在もWeb上にはさまざまなメディアが増え続け、チャネルの数も増える一方です。チャネルが多様化し、マーケティング施策は複雑になっているのが現状であり、見込み客のニーズを確認し絞り込んでいく難易度は、ますます上昇しているでしょう。

筆者自身、HubSpotでマーケティングを行っていたため実感値としてあるのですが、コンテンツからROIを図るのは大変難しいものです。従来型のマーケティング施策の代表格である、展示会やセミナーというのは、基本的には一回行えば完結するため、ROIの測定期間を定義することによって費用対効果を把握できます。

しかし、ブログ記事やeBookなどのインデックス型のコンテンツは、未来永劫インターネットの世界に残り続けることすら可能であり、認知獲得を目的とするコンテンツは検討段階のコンテンツの入り口となることが多くあります。

そのため、測定をする際にマーケティングキャンペーンの設計を行った上で、キャンペーン単位のROI測定をすることが欠かせなくなるのです。これがキャンペーンで活用しているチャネルのマネジメントが難しくさせる要因でもあります。

その点、ABMは対象が少数の企業であるため、チャネルもシンプル。自社の優良顧客になりうる企業のみに集中できるため、各施策をマネジメントしやすいといえます。

リテンション、新規事業の創出につながる

ABMはリードジェネレーションをはじめとする、顧客創出の活動においてのみ有効な戦略ではありません。 前述の米Terminus社の2020年のレポートでは、ABMプログラムの活用は「顧客維持(リテンション)」に向けて大きくシフトしており、調査対象のBtoB企業の94.2%がABMを利用していると報告されています(2019年は38%)。

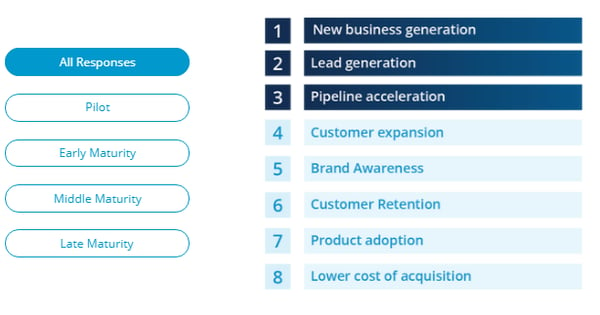

既存顧客との信頼関係が強化されるということは、売上げが伸びるだけでなく、新たな需要が身近な関係性から生まれてきているということです。同調査では「ABMで最も効果的な面」として、第1位に「新規事業の創出」が挙げられています。

2位は「リードジェネレーション」で、依然としてABMの重要な要素ではあるものの「その一部」となっているとわかるでしょう。

(出典:Terminus「2020 STATE OF ABM REPORT」)

ABMは見込み客のエンゲージメントを向上させて、新たなビジネスを創出し収益を拡大するなど、ビジネス全体に大きく寄与する点にメリットがあるのです。

ABM(アカウンドベースドマーケティング)戦略の考え方

ABM戦略を実施する際には、次の考え方を念頭に置きましょう。

- ターゲットとなるアカウントを決定する

- ターゲットアカウント内の見込み客の優先順位を決める

- 社内のメンバーの巻き込み・ABMチームの構築

- アプローチ方法とコンテンツを検討する

- 実行後に検証する

以下より、個別に解説します。

ターゲットとなるアカウントを決定する

ABM戦略においては「どの企業や組織をターゲットにするか」を決定することは、最も基本かつ重要なプロセスです。市場分析や顧客セグメンテーション、潜在的な収益性の評価を行うことが必要。ターゲットアカウントの選定には、次のような要素を考慮しましょう。

- 市場のポテンシャル:その市場セグメントが持つ成長の可能性。

- アカウントの適合性:企業のソリューションがアカウントのニーズとどれだけ適合しているか。

- 販売履歴:過去の取引履歴や成功事例。

- 各アカウントのLTV(ライフタイムバリュー): 顧客が長期にわたって会社にもたらすであろう価値。

ターゲットアカウント内の見込み客の優先順位を決める

ABMでは、選定したアカウント内で「どの見込み客(部署や個人)に焦点を当てるか」を決定することも大切です。この段階では、役職、影響力、購買決定における役割などに基づいて優先順位を決めましょう。

各アカウントが保有している社内イニシアチブも含めて理解することで、顧客ニーズを詳細に理解でき、より顧客に刺さりやすいパーソナライズされたコンテンツとアプローチを提供可能です。そのため、ABM施策でもリードスコアリングが重要になってきます。

リードスコアリングとは、MAツールなどに搭載された「リードの属性情報・行動データを数値化し、スコアリングする機能」を指します。

スコアに基づいてリードをセグメントすることで、各セグメントに合わせたパーソナライズされたコミュニケーションやコンテンツ提供に役立てられるのです。

社内のメンバーの巻き込み・ABMチームの構築

ABMはマーケティングだけでなく、営業やインサイドセールス、カスタマーサクセス、製品開発など、多くの部門が連携して取り組む戦略です。ABMチームを構築し、社内のステークホルダーを巻き込むことで、目標に向けて統一された取り組みが可能になります。

効果的なコミュニケーションと協力体制が、ABM施策の成否に関わってきます。ABMで注力企業に対してパーソナライズされたキャンペーンの組み立てるにあたっては、マーケティングチームに「ABM専用の担当者」をアサインしなければなりません。

しかし、ほとんどのケースでは既存のリソース・人材でABMを運用しなければならないため、マーケティング単独ではなく、各部門が密に連携をとる必要があります。

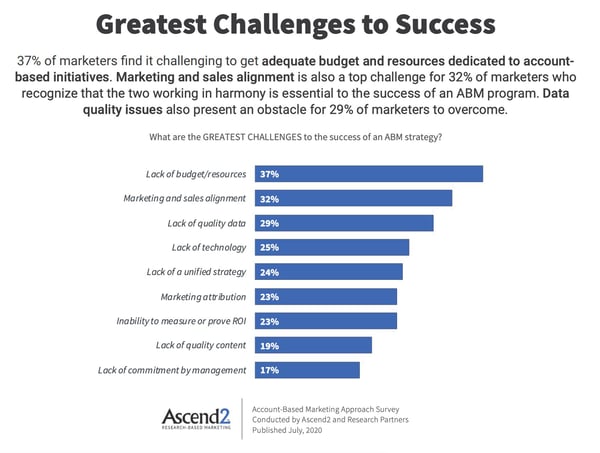

実際に、米Ascend2社の行なった調査によると、「ABM最大の課題は予算と人材の不足である」と回答したマーケターは37%だったとのことです。

(出典:Ascend2「ACCOUNT-BASED MARKETING APPROACH」)

部門間連携を強化する上では、各部門(少なくとも、マーケティング・営業)が集まり、ABMについて目線合わせを行うワークショップを実施するのが効果的です。

アプローチ方法とコンテンツを検討する

ABMでは、ターゲットアカウントごとに、パーソナライズされたアプローチ戦略を策定する必要があります。「どのようにして関係を築き、エンゲージメントを高めるか」「どのコンテンツをいつ提供するか」を決定する必要があります。

その上では、カスタマージャーニーの作成も求められます。カスタマージャーニーとは、顧客の動きを旅に例え、行動や思考、感情を時系列順にマッピングしたものです。

カスタマージャーニーを通じて、ターゲットアカウントが購買プロセスでどのような行動を取るかを理解できます。見込み客の行動・態度の変化を可視化して、どの段階でどのような情報・価値提供が必要かを特定しましょう。

実行後に検証する

ABMは「実施して終わり」にするのではなく、実施したキャンペーンの成果を定期的に評価し、その効果を検証することも大切です。検証プロセスでは、目標達成度を測定し、必要に応じて戦略を調整します。効果的な検証には、適切なデータ収集と分析が不可欠です。

以下のようなKPIを設定し、施策の効果検証を定量的なデータで実施しましょう。

<ABMの効果検証で役立つKPI例>

- リード獲得数

- 商談化率

- コンバージョン率

- 平均取引サイズ

- ROI(投資収益率)

- CAC(顧客獲得コスト)

- LTV(ライフタイムバリュー)

- 購買に至るまでの平均期間

ABM(アカウンドベースドマーケティング)で活用できるツール

ABMの効果を最大化する上では、各種デジタルツールの活用も必須です。BtoB企業のABMで有効なツールには、以下が挙げられます。

- LBC

- FORCAS

- Sansan Data Hub

- HubSpot

- Marketo

- Salesforce

次項より、個別にみていきましょう。

LBC

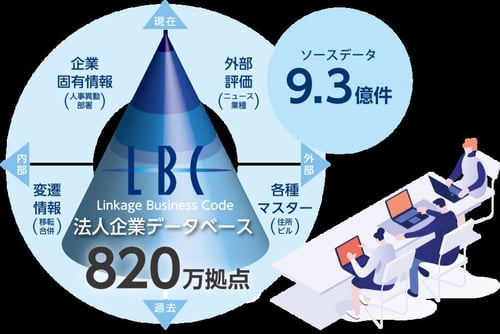

(出典:uSonar「法人企業データベースLBC」)

「LBC」は、ユーソナー株式会社が提供する820万件に及ぶ法人企業データベースです。LBCは、漏れや重複がないマーケティングデータを基に、営業およびマーケティング活動の効率化を図ることを目的としています。日本全国の企業情報を網羅し、内部リソースの効率化と外部リソースの有効活用を支援するツールです。

漏れなくダブりなく構築されたデータベースにより、データ管理の無駄を減らし、ABM活動における無駄を削減してくれます。

統合された情報を用いて、ABMに必要な精度の高い顧客情報の整備とターゲットリストの作成を行えるため、自社にある程度データ活用のノウハウがある場合は積極的に検討しましょう。

|

分類 |

データマーケティングツール/企業情報データベース |

|

ABMで役立つ機能例 |

|

|

公式サイト |

(参考:uSonar「法人企業データベースLBC」の情報を基に、当社にて作成)

FORCAS

(出典:FORCAS)

「FORCAS」は、企業の受注しやすい顧客を可視化し、営業活動を効率化して売上げを最大化するための営業DXソリューションです。株式会社FORCASによって提供されています。さまざまな条件を用いて企業を絞り込み、効率的な営業リストを作成することができるクラウドサービスです。

BtoBのABM活動において、FORCASは潜在顧客の特定からリサーチ、顧客傾向の分析まで、営業活動全般にわたり役立ちます。ABMに必要な精密な顧客データの提供を通じて、ターゲット企業への効果的なアプローチが可能になるため、ABMの効果向上に貢献するでしょう。

|

分類 |

マーケティングプラットフォーム |

|

ABMで役立つ機能例 |

|

|

公式サイト |

(参考:FORCASの情報を基に、当社にて作成)

Sansan Data Hub

(出典:Sansan Data Hub)

Sansan株式会社の「Sansan Data Hub」は、企業内に蓄積された顧客データを整理・統合し、マーケティングに最適な形に進化させるためのデータ統合プラットフォームです。SansanのAI技術を活用して顧客データを正規化。CRMやMAツールとの連携を強化することで、データの二重登録やクレンジングの工数を削減し、付加価値の高いデータの利用を可能にします。

Sansanを導入すれば、最新かつ正確な顧客データを提供し、ABM戦略でのターゲティングと施策のパーソナライゼーションを強化できるでしょう。

自動クレンジング・名寄せ機能などもあるため、顧客データ基盤の構築を効率化し、営業の工数を減らすことも可能。統合されたデータを活用して、データドリブンなABMを促進していけます。

|

分類 |

名刺管理/データ統合プラットフォーム |

|

ABMで役立つ機能例 |

|

|

公式サイト |

(参考:Sansan Data Hubの情報を基に、当社にて作成)

HubSpot

(出典:HubSpot)

米HubSpot社が提供するマーケティング・プラットフォーム「HubSpot」には、シリーズ製品であるMarketing HubやSales HubにABMを実践するための機能が搭載されています。これにより、特定の企業に対してパーソナライズされた購買体験を提供する戦略の実施が可能です。

HubSpotは、BtoBのABMにおいて「ターゲットアカウントの特定と管理」「マーケティングと営業の連携強化」「パーソナライズされた購買体験」などに役立ちます。これにより、見込み客リストの質の向上、営業効率の改善、ABM活動のROI最適化が期待できます。

|

分類 |

MAツール/CRM |

|

ABMで役立つ機能例 |

|

|

公式サイト |

(参考:HubSpotの情報を基に、当社にて作成)

Marketo

(出典:Marketo)

アドビ株式会社が取り扱う「Marketo」はAdobe Marketo Engageとして知られるマーケティングオートメーションプラットフォームです。アカウントリストの作成からナーチャリング、セールスおよびマーケティングの自動化まで、ABM戦略の実施を全面的に支援する機能があります。

MarketoはBtoB企業のABMにおいて、価値の高いアカウントの特定、顧客との関係構築、および維持をデータ駆動で効率的に行うことができるよう設定されています。

AIと機械学習が可能にするリードスコアリングとパーソナライズされたコンテンツ提供を通じて、ABMの活動を効率化できるでしょう。

|

分類 |

MAツール |

|

ABMで役立つ機能例 |

|

|

公式サイト |

https://business.adobe.com/jp/products/marketo/account-based-marketing.html |

(参考:Marketoの情報を基に、当社にて作成)

Salesforce

(出典:Salesforce)

米Salesforce社が提供し、世界No.1のCRMを謳う「Salesforce」は、AIを組み込んだインテリジェントなCRMプラットフォームです。Einstein Account-Based Marketingと呼ばれるサービスは高度なABM機能を提供し、自社がアプローチするべき見込み客の獲得、維持、育成をサポートします。

SalesforceのEinsteinでは、AIを活用して顧客データを深堀りし、価値の高いターゲットアカウントを特定。予測リードスコアリングにより、購買意欲の高いリードを識別し、マーケティングとセールスの連携を強化しつつ、効率的なキャンペーンパフォーマンスの測定と最適化を実現できます。

|

分類 |

CRM |

|

ABMで役立つ機能例 |

|

|

公式サイト |

https://www.salesforce.com/jp/products/marketing-cloud/account-based-marketing/ |

(参考:Salesforceの情報を基に、当社にて作成)

まとめ

日本でも注目されつつあるABM(アカウントベースドマーケティング)は、新規の見込み客創出の段階から、明確な戦略のもとターゲットを決めてアプローチしていく施策です。先行する米国において、大きな成果を生み出しています。

ただし、ABMのコンセプトは日本でもなじみやすい内容ではあるものの、実行となるとAIを搭載したABMツールの活用、マーケティング部門と営業部門の連携が重要になってきます。そのため、どの企業にも向いている施策とはいえず、実行の難易度が高い施策であるのが実情です。

もし、自社事業がABMに適している場合、新規開拓のみならず既存顧客のリテンション、新規事業の創出など企業にとって幅広いメリットをもたらす取り組みだといえるでしょう。