アメリカのブロックバスター社はかつて、ビデオ・DVDのレンタル事業で世界中に9000以上の店舗を構える大企業でした。ところが、Netflixを筆頭とするインターネット動画配信サービスの普及の波にうまく乗ることができず、2010年に倒産に追い込まれることとなってしまいました。

効果的なマーケティングリサーチが行われ、顧客ニーズを適切に理解していたら、このような事態は避けられたかもしれません。

マーケティングリサーチは、企業の事業方針を決定する上で非常に重要なものです。しかしその内容は抽象的で、マーケティングリサーチを行うにしても何をすれば良いかわからない、という方は多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、意外と知られていないマーケティングリサーチについて、その意味や考え方、手法や実施方法について詳しく解説していきます。

マーケティングリサーチとは

マーケティングリサーチ(Marketing research)とは、ある製品やサービスのマーケティングに関わる定性的または定量的な情報やデータの収集、記録、分析などを含めた調査活動の総称です。

企業が自社の製品やサービスのマーケティング戦略を練る上では、あらゆる課題が生じます。

- どのような製品やサービスを開発するべきか(どのようなニーズがあるのか)?

- どのようなターゲットに向けてアプローチを行うか?

- 狙うべき市場はどこか?

- どのような価格設定にすれば市場に受け入れられるのか?

- 同じ市場に競合はいるか?

- 自社のブランドはどこまで認知されているのか?

- 自社の製品はユーザーにどれほど満足されているのか?

- 自社のマーケティング施策の効果はどの程度か?

など……

マーケティングリサーチを行うことで、上記のような課題の解決が期待できます。上記マーケティング課題の解決はマーケティング部隊が戦略を練るためだけでなく、企業の事業活動全体の方針を決定することにも繋がるため、マーケティングリサーチは企業にとって非常に重要なものであると言えるでしょう。

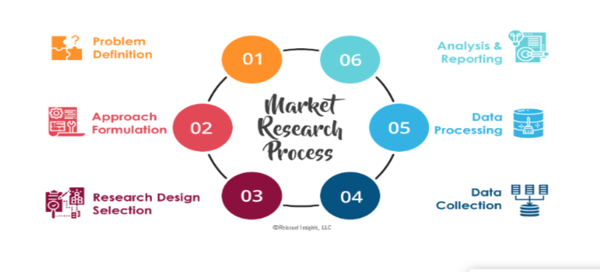

(出典:Relevant Insights)

また、マーケティングリサーチを行うことは、自社製品に対する顧客の「カスタマージャーニーマップ」を作成する手助けにもなります。カスタマージャーニーマップとは、顧客がどのような行動や思考、感情を経て自社製品の購入に至るかを時系列に見える化したものです。

カスタマージャーニーマップを作成することで、企業はより顧客に寄り添った製品・サービスの開発や、マーケティングの施策を検討できます。

カスタマージャーニーマップについては、当ブログのこちらの記事でも紹介しております。ぜひご一読ください。

発展の背景と考え方

マーケティングリサーチの背景と考え方を理解する上で、まず知っておきたいのが「マーケティングミックス」です。

マーケティングミックス(Marketing mix)とは、製品やサービス、または企業やブランドのマーケティングにおいて基礎となり、重要な影響を及ぼす要素のことをいいます。

マーケティングミックスの分類の中でも特に有名なものは、1960年にアメリカのマーケティング学者であるEdmund Jerome McCarthy(エドモンド・ジェローム・マッカーシー)氏が提唱した「4P」です。

「4P」の考え方はのちにマッカーシー氏の友人でもあり、「近代マーケティングの父」と称される経営学者であるPhilip Kotler(フィリップ・コトラー)氏が使用したことで、広く知られることとなりました。

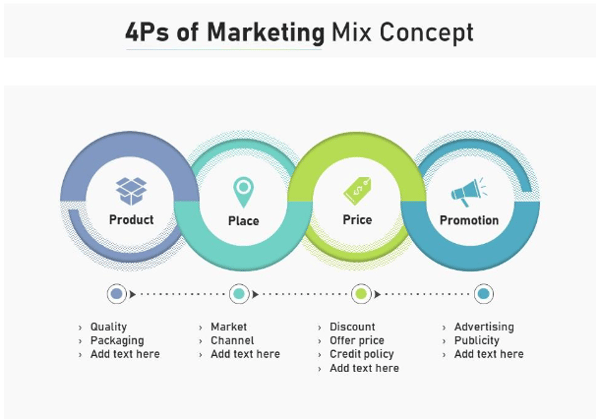

(出典:Slide Team)

マーケティングミックスの4つの「P」

- Product(製品):製品、サービス、品質、デザイン、ブランド、パッケージング など

- Price(価格):価格戦略、割引、支払条件、信用取引 など

- Place(場所):市場、流通、チャネル、輸送、立地、在庫、フランチャイズ など

- Promotion(プロモーション):広告宣伝、ダイレクトマーケティング など

コトラー氏は上記の4つのPに「People(人)」、「Process(プロセス)」、「Physical evidence(物的証拠)」を加えた「7P理論」をのちに提唱しています。

マーケティングリサーチでは、これらのマーケティングミックスに関わる情報やデータを収集し、これらの要素が顧客行動、製品やサービスの販売、または企業の経営にどのように影響を与えるかを分析した上で、最適なアプローチ戦略を練ることがゴールとなります。

マーケットリサーチ(市場調査)との違い

マーケティングリサーチと似た言葉に「マーケットリサーチ」があります。これらふたつの用語は非常に混合されやすく、ネット上でもよく間違われて使用されているケースがあるので注意が必要です。

マーケットリサーチ(Market research)とは、日本語で「市場調査」を指します。マーケティングリサーチが、製品やサービスなどのマーケティングに関わる調査行動を包括的に含む総称であるのに対し、マーケットリサーチは一般的に、ターゲットとする市場が製品やサービス(またはそれに関わるマーケティング活動)に対してどのような反応を示すかを調査分析します。

先のマーケティングミックスの4Pで言うと、マーケットリサーチはまず「Place(市場)」に焦点を当てた上で行うリサーチの分類と定義できます。

マーケティングリサーチは市場調査はもちろん、製品やサービスの分析、マーケティング・営業施策の評価、広告宣伝、その他全てのリサーチを含みます。その意味では、まず大枠としてマーケティングに関わる全ての調査活動を「マーケティングリサーチ」とし、「マーケットリサーチ」はマーケティングリサーチの分類のひとつと理解するのがよいでしょう。

(出典:Marketing-Insider)

- Market Research(マーケットリサーチ)

- …concerned with investigating markets

ある市場に焦点を絞った調査活動

- Marketing Research(マーケティングリサーチ)

- …concerned with investigating any issues related to marketing (encompassing everything contained in market research)

マーケティングに関わる全ての調査活動(マーケットリサーチの内容を含む)

マーケティングリサーチを行う意味

マーケティングとは、顧客の求める製品サービスを開発し、継続的に購買・使用してもらう仕組みを作る活動です。顧客が主役であるにもかかわらず、顧客の課題やニーズを理解しなければ、適切なマーケティングはできません。

マーケティングリサーチを実施すれば、顧客の声からニーズや反応を把握し、その結果をマーケティング施策や企画に落とし込めます。ブレインストーミングやディスカッションでは得られない貴重なインサイトを得られるのです。顧客の反応を事前に把握することで、施策の失敗リスクを軽減できるでしょう。

また、マーケティングリサーチでロイヤルカスタマーを創出することも可能です。P&Gやロート製薬などでマーケターとして多くの実績を残した西口一希氏は、著書「たった一人の分析から事業は成長する 実践顧客起点マーケティング」の中で、次のように述べます。

一人のロイヤル顧客が、なぜロイヤル顧客になったのか、どういうきっかけがあったのかを深く理解できれば、そのきっかけをまだロイヤル化していない顧客に提示することで、高い確率でロイヤル化を促すことができます

マーケティングリサーチとは、マーケティング施策の立案や改善を目的に、顧客の声に耳を傾けることです。顧客理解を深めることで、顧客に購買行動を起こしてもらえるコミュニケーション設計ができるでしょう。

マーケティングリサーチ手法の分類

ここまでマーケティングリサーチの考え方や行う意味を見てきました。ここからは、マーケティングリサーチの主な手法である、パネル調査・アドホック調査・定量調査・定性調査について述べていきます。

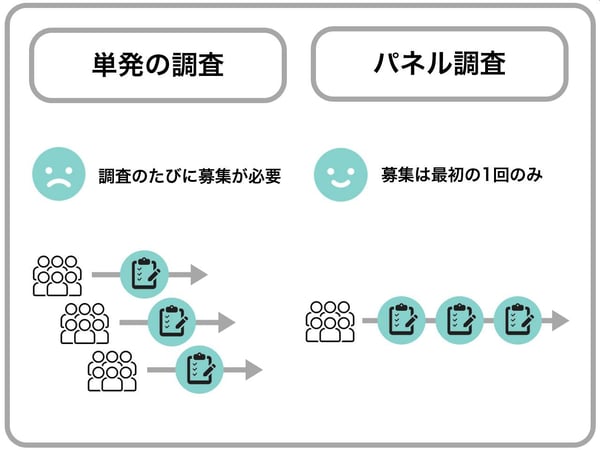

パネル調査

パネル調査(Longitudinal research / long-term research)とは、「定点調査」や「継続調査」とも呼ばれ、同じ調査対象者(サンプル)に対して、同じ項目の情報やデータを長期間に渡り継続的に収集する調査の手法です。決まったデータを「枠」を意味する「パネル」に当てはめていくように収集していくことからこの名称で呼ばれます。

(出典:GMOリサーチ)

多様なシチュエーションや広い層へ向けての調査が可能で、同じ調査内容を繰り返し使用できます。多数のサンプルに対して長期間に渡り調査を行うことで、膨大な量の情報やデータを取得できるため、自社のマーケティング課題を割り出したいときなどに向いています。

反面、取得する情報やデータが「広く浅い」具体性に欠けるものになる可能性も高く、解決すべき課題があらかじめ決まっている際の期待度は、後述のアドホック調査に劣ります。

アドホック調査

アドホック調査(Ad-hoc research)とは、ある特定のマーケティング課題に対し、サンプルや収集データの設計を専用にカスタマイズして行う調査手法のことをいいます。「Ad-hoc」という言葉にはラテン語で「その場かぎりの」という意味があり、その言葉の通りアドホック調査はある特定の課題の解決のみに特化した調査内容の設計がなされているのが特徴です。

パネル調査と違い、得たい情報に対してサンプルや調査内容をがっちりと指定して行うことが多いため、特定のマーケティング課題に特化したより具体的な成果を得られます。反面、多様なシチュエーションへの対応が難しく、同じ調査設計を繰り返し使用できないため、単発での運用が主となります。

定量調査

定量調査(Quantitative research)とは、調査によって得られるデータが、数値化できるような調査設計になっているマーケティングリサーチのことです。「量」や「割合」のように数字で表すことができるデータは「定量データ」と呼ばれ、マーケティング課題に対しての現状を正確に把握するために実施されます。

また、定量データにより現状を数値化し「見える化」することで、ある課題に対する仮説の検証、目標の設定や、設定した目標に対する現在の達成度合いの検証を行えます。

定性調査

定性調査(Qualitative research)とは、定量データのように数値化できないデータである「定性データ」を扱う調査のことです。顧客が「どう感じたのか? 」や「なぜその行動をとったのか? 」など、定量データだけでは見えてこない、顧客の心理的な声を集めることを目的に実施されます。

定性調査は、サンプルひとりひとりのより深い心境を探ることを目的とするため、主に小規模のインタビューによって実施されます。顧客の生の本音を聞き出すことで、定量データだけでは気づかなかった新たな課題が見えてくる可能性もあります。

マーケティングリサーチの種類

マーケティングリサーチの種類は多々ありますが、大きく定性調査と定量調査に分類可能です。ここからは、自社に適したリサーチ種類を選べるように、10種類のリサーチ種類を見ていきましょう。

定性調査の手段

先にも見てきたように、定性調査は顧客心理を把握するために実施します。定性調査の種類は主に3種類あり、種類によって得られるインサイトは異なります。まずは3種類の定性調査を見ていきましょう。

座談会・グループインタビュー

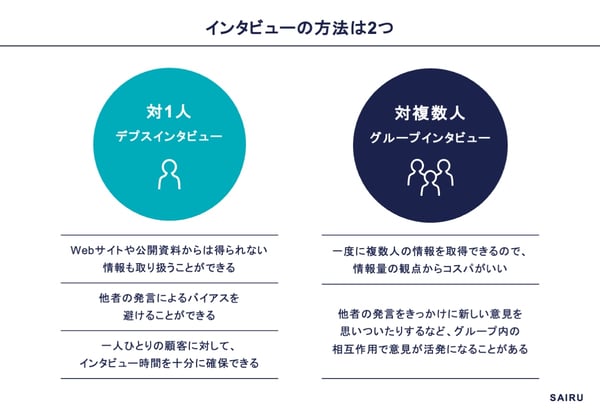

グループインタビューとは、共通した属性を持つ3〜6名程度の対象者を集め、モデレーターの質問に対して参加者には座談会形式で自由に発言してもらうリサーチ手法です。

短時間で多くの顧客の声を集められるため、素早く意見や反応を得られます。また、参加者間の議論が活発になれば、顧客自身でさえ気づいていなかった新たなインサイトの発見につながる可能性もあるのです。

デメリットとしては、深いインサイトを得られないことが挙げられます。顧客の潜在ニーズを把握するためには、じっくりと時間をかけた個別インタビューが欠かせません。また、特定の参加者の意見に周りが引っ張られたり、積極的に発言しない参加者が現れたりするデメリットもあります。

座談会・グループインタビューは、既存商品の改善点の把握やターゲット層の明確化、迅速な仮説検証などを目的に実施しましょう。BtoBにおいては、複数の顧客企業の代表者を一度に集めるのは困難なため、製品サービス導入にかかわったメンバーを集めて座談会を開催するとよいでしょう。その際、座談会の様子を事例記事としてコンテンツ化することも可能です。

デプスインタビュー

デプスインタビューとは、インタビュアーと参加者が1対1で対話をする定性調査です。一人の対象者を深堀りしていくため、顧客行動の裏にある心理まで取得できます。まずは10名程度のロイヤル顧客を対象にデプスインタビューを実施すれば、購買やロイヤル顧客になったきっかけを発見できるでしょう。

(出典:才流)

さらに、他のセグメントでも定性調査をし、ロイヤル化したきっかけが出てこなければ、ロイヤル化したきっかけを提供するマーケティング施策を立案すると効果があるかもしれません。

また、デプスインタビューをすることで、一人の顧客の認知から顧客化までの流れを理解できるため、ペルソナとカスタマージャーニーマップの作成にも役立ちます。平均的な回答を得たい場合は座談会・グループインタビュー、深いインサイトを発見したい場合はデプスインタビューを実施するとよいでしょう。

覆面調査

覆面調査は、調査対象者が調査員のこと、および調査されていることを知らない状況でデータを収集する手法です。主に店舗での接客体験や売り場の展開状況、カスタマーサポートの対応を測定するために用いられます。第三者が調査を行うため、バイアスのない顧客目線の意見の収集が可能です。

定量調査の手段

定量調査の種類は、訪問調査や電話調査、インターネット調査など多岐にわたるため、調査の目的と収集したいデータを明確にしたうえで、最適な種類を選択する必要があります。ここからは、7種類の定量調査について見ていきましょう。

訪問調査

訪問調査は、リサーチャーが対象者の職場や自宅を訪れ、調査を行う手法です。質問紙を用いた調査のほか、質問紙を用いないでインタビューをしたり、その場で自社製品を試してもらったりします。訪問調査のメリットとしては、高い回収率が期待できることです。回答負担が大きなアンケート調査でも、「わざわざ来てくれているから」という心理になり、丁寧な回答を見込めます。

郵送調査

郵送調査は、アンケートや質問紙をターゲットに郵送し、同封の返送用封筒に回答を入れて返信してもらう方法です。一度の調査で大規模なターゲットにアプローチできるメリットがある一方、回答者にアンケートの同意をとっていない、かつ返送の手間がかかるため高い回収率は見込めません。

また、手書きの質問用紙のみを送付した場合、回答データをExcelなどに反映させる膨大な手間が発生するため、Webアンケートへ誘導するURLも記載しておくとよいでしょう。

電話調査

電話調査とは、対象者に電話をかけてアンケート調査を行う手法です。オペレーターは事前に作成された質問事項に沿って調査を実施し、データ収集を行います。電話調査のメリットは下記3つです。

- 即時性が高い

- 対話でのやり取りが主体のため、具体的な回答を得られる

- 企業実態を把握しやすい

ここでは3つ目のメリット「企業実態を把握しやすい」について解説します。電話調査では、オペレーターが「○○を担当している方」のように回答者を指名できるため、ターゲット企業における具体的な実態調査を行えます。郵送調査やインターネット調査と比較すると、アプローチできる数は少ないですが、電話調査では特定の担当者に具体的な質問ができるのです。

ただ、電話調査は対象者の時間をとってしまうため、手短に済まさなければいけません。質問数を絞り込み、口頭で聞いただけで理解できるシンプルな質問設計が必要です。

インターネット調査

インターネット調査とは、オンラインプラットフォームを使用してアンケートを配布し、回答を収集する方法です。郵送調査や電話調査よりも、迅速かつ低コストで定量調査を実施できます。また、回答は自動集計されるため、回答結果を入力する作業は不要です。一方、シンプルで論理的なアンケート作成をしなければ、回答率の低下や虚偽回答が増えるなどのリスクが生じます。

統計データ調査

統計データ調査とは、特定の集団の傾向や性質を数量的に明らかにすることを目的とした調査です。たとえば、過去の動向や市場データを分析すれば、将来の傾向を予測できるでしょう。まずは統計データ調査を行う目的を明確にし、郵送調査やインターネット調査などで特定の集団から一定数の回答を得ることが必要です。

会場テスト

会場テストとは、特定の会場に参加者を集めてアンケートやインタビューを行う調査手法です。主に広告やパッケージのファーストインプレッション、製品サービスの試用などを目的に実施されます。

調査条件を統一できるため、比較的正確なデータ収集ができるメリットがあります。一方、会場費用や人件費など高額な費用が発生する可能性が高いです。会場調査が困難な場合は、ホームユーステストを検討するとよいでしょう。

モニター調査・ユーザーテスト

モニター調査とは、製品サービスの意見を集める調査手法です。モニター調査の方法はさまざまですが、基本的にはインターネット調査や郵送調査などを通して、製品に関する評価や意見を集めます。調査対象者は、ターゲット層や専門家などさまざまです。事前に調査期間や使用頻度を定めておくことで、使用途中における対象者の心理データを得られます。

マーケティングリサーチのやり方

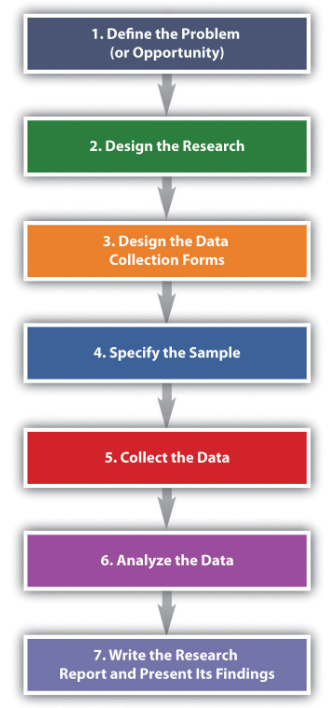

では実際に、自社でマーケティングリサーチを実施するにはどのようなステップを踏むべきなのでしょうか? ここでは米ミネソタ大学の資料を参考に、効果的なマーケティングリサーチのための7ステップについて解説します。

1 課題・仮説の明確化

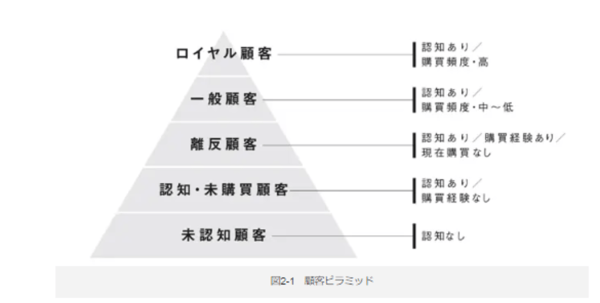

まずは、自社が解決したいマーケティング課題を明確にすることが最初のステップです。課題を明確にすることで、必要なデータやそれを得るための調査方法などの目安が付きます。たとえば、新たな潜在顧客を獲得してリード数を増やすことが目的ならば、ブランドを認知しているが購入に至っていない未購買の顧客や、認知していない顧客がリサーチの対象になるでしょう。

一方、低いリテンション率(継続率)が問題ならば、既存顧客や離反顧客を対象にしたヒアリング調査が有効です。このように課題を明確化することで、大まかな調査対象者や必要な質問事項などが判明します。

また、この段階で仮説を立てましょう。なぜなら、リサーチとは問いに答えるための行為であり、問いがなければ必要な情報をリサーチで得られないためです。

たとえば、業務に関する知見を蓄えるために書籍を選ぶとしましょう。この場合、むやみやたらに書籍を選ぶのではなく、ある程度得たい知識を見通してから、書籍を選定するのではないでしょうか。マーケティングリサーチも同様です。初めに複数の仮説を立てることで、効率よく必要な情報を収集し、アウトプットを出せるわけです。

2 調査企画の立案・設計

マーケティングリサーチの課題と仮説が明確化したら、次のステップは調査内容の設計です。課題解決のために、必要なデータと収集方法を決めていきます。調査によって必要なデータは異なりますが、下記のようなデータが必要となる可能性があります。

- デモグラフィック:年齢や性別、収入、学歴、職業などの人口統計に関するデータ。言い換えれば、リサーチする対象(=誰に)を決めます。

- 行動データ:購買履歴や製品使用頻度、オンライン行動などの顧客行動に関するデータ。実際の消費者の行動を追跡します。

- 心理データ:顧客行動の裏にある心理に関するデータ。認知や認知経路、選好度、課題、態度などの心理状態を対象にします。

人間は感情によって意思決定する生物であり、それは論理性が重視されるBtoBでも変わりありません。だからこそ、何がきっかけで顧客が行動を起こしたのかを理解する「心理データ」が重要です。

また、必要なデータだけではなく、データの収集方法も決定します。「誰から」「どのようなデータ」を収集する必要があるのか分かれば、自然と収集方法は判明するでしょう。

また、マーケティングリサーチの目的にもよりますが、戦略立案や新製品開発などが目的の場合、定量調査と定性調査を組み合わせるのが一般的です。重要なポイントなので繰り返しお伝えしますが、行動データの裏にある心理の理解こそがマーケティングには欠かせません。

ただし、すべてのデータを自社で1から集めると、膨大な時間やコストがかかってしまいます。そこで1次データ(Primary data)と2次データ(Secondary data)を使い分けるようにしましょう。

(出典:MarketResearch.com)

- 1次データ(Primary data)

- 自社が自ら収集するデータ

- 課題が自社特有の市場やセグメント、製品特性などに関わる場合に有効

- 2次データに比べ時間、費用、労力などがかかる

- 2次データ(Sedondary data)

- 第三者によってすでに収集されているデータ

- 1次データに比べデータ収集が素早く楽に行える

- データが自社の課題に100%合致しない可能性がある

必要なデータが誰かの手によってすでに世にあるのであれば、コストをかけて同じリサーチを繰り返す必要はありません。まずは、自社の課題に対する解答が2次データで得られないかどうかを確認しましょう。

3 データ収集ルールの設計

マーケティングリサーチの3つ目のステップは、データ収集ルールの設計です。このステップではリサーチによって収集するデータを、どのように分類・記録していくかを決定します。

たとえば、一つの課題に対して複数のリサーチからのデータを使用する場合や、1次データと2次データの両方からデータを引用する場合などでは、データの形式を揃えておかなければ、一貫性のないデータ収集や入力ミスなどを招き、正確な比較や分析ができない可能性があります。

リサーチを開始する前に取り扱うデータについてのルールづけをしっかりと行っておきましょう。

4 サンプルの特定

4つ目のステップは、サンプルの特定です。設計した調査内容に従い、調査を行う対象人物を実際に選定します。

どのような企業規模で、どのような特性を持つ人々を集めるかが重要となりますが、加えてそれらの人々が現実的に集められるかどうかも重要です。

例えば、あまりにサンプルに求める特性を限定しすぎた結果、サンプル数が少なくなりすぎてしまい、十分なデータが集まらないといったようなことにならないようにしましょう。マーケティングリサーチにおいては、サンプルグループは下記のように分類されることが一般的です。

(出典:MarkeZine)

ただ、目的設定の段階でどのセグメントの顧客を対象にするのかは、ある程度決まっていると思われます。多くの方が疑問に思うのが、何名にリサーチを実施するべきなのかということ。西口氏は、「ロイヤル顧客層で10人ほど実行すれば、なぜロイヤル化したのか、そもそもなぜ使い始めたのかのきっかけの候補が3つや4つは必ず見つかります」と述べています。

筆者の経験からも、定量調査の場合はペルソナ1人につき10名程度の参加者を対象にリサーチするとよいでしょう。なお定量調査に関しては、サンプル数が多くなるほど信頼性は高まります。

5 データ収集

5つ目のステップでは、これまで設計した調査内容に従い、実際にデータを収集していきます。データ収集をする上では、徹底した事前準備が欠かせません。定性調査であれ、インターネット調査であれ、電話調査であれども、事前のアンケートやディスカッションガイドの作成が必要です。アンケートで用いられる主な回答形式は以下の通りです。

- 単一回答:複数の選択しから該当するものを1つだけ選ぶ

- 複数回答:複数の選択肢から該当するものを複数選ぶ

- スケール:3段階や5段階、10段階などで評価。たとえば、10ポイントスケールは、ネットプロモーターで顧客ロイヤルティを測定するために使用される

- マトリックス:表形式で1つの設問に対して複数の項目を選択

- 自由形式:回答者に独自の回答を求める場合に使用

定量調査では、行動データのほかにブランド認知や選好度などの心理データも得られますが、やはり限界はあります。

たとえば、購入や課題発見のきっかけなどは定量調査で把握するのは困難です。行動の裏にある心理状態を把握することで、マーケティング戦略の最適化へとつながるため、定性調査も行うことを推奨します。定性調査では、参加者と自然な会話をしながら、下記ポイントを引き出すことが重要です。

- 購買のきっかけ

- 課題や悩み

- ゴール(将来の姿)

Buyer Persona InstituteのCEOであるAdele Revella氏は次のように述べています。

台本で決めておくべき質問はこれだけです。あなたが初めて、こういう問題を解決したい、こういう目標を達成したいと思った日のことを教えてください。製品を買うためではありません。私たちは、あなたが特定の問題を解決したり目標を達成したりするためにお金を使うことが緊急でやむを得ないと考えた日に戻りたいのです。何があったのか教えてください

課題や悩みを認識した瞬間に戻り、自然な会話の中でブランド認知や購買に至ったきっかけなどを掘り下げます。

6 データ分析

6つ目のステップは、収集したデータの分析を行います。データ分析は「仮説の検証フレーズ」であり、リサーチ前に仮説を立てておかなければ、有益な分析結果は導き出せません。適切なデータ分析をするためには、事前に定めたルールに基づいてデータのクレンジングや属性情報(レコード/プロパティ)の形式化などが必要です。

定量データならグラフ化や記述統計の算出、定性データなら表での整理や要約をすることで、課題や仮説に対する答えが見えてきます。

7 レポートの共有/戦略立案

ステップ6の分析結果を各担当部署で共有し、自社の事業の方針決定やマーケティング戦略の立案に役立てましょう。レポートに含めるべき項目は以下の通りです。

- 背景:目標とマーケティングリサーチを実施した理由

- 調査対象:マーケティングリサーチの対象者

- 要約:初めにマーケティングリサーチで得られた重要な気づきやアクションプランなどを提示

- 調査内容:調査結果の詳細

- 調査から得られた知見・考察:調査結果から得られた洞察や気づき

- アクションプラン:分析結果を施策に生かすためのアクションプランの提示

マーケティングリサーチ企画の具体例

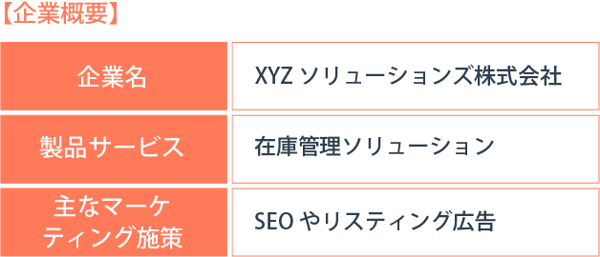

【企業概要】

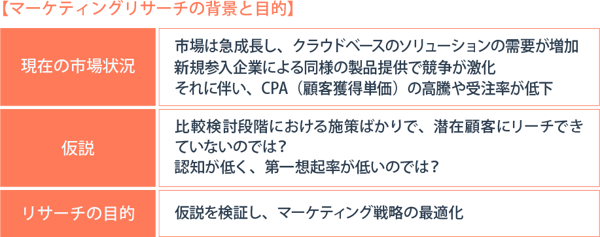

【マーケティングリサーチの背景と目的】

課題は、新規参入企業の増加で市場の競争が激しくなっており、CPAの高騰や受注率の低下が起きていること。まずは自社で議論やデータ分析をした結果、潜在顧客へのリーチができていない、かつ、認知が低いことが原因という仮説を立てます。この仮説を検証するため、下記のとおりマーケティングリサーチを計画します。

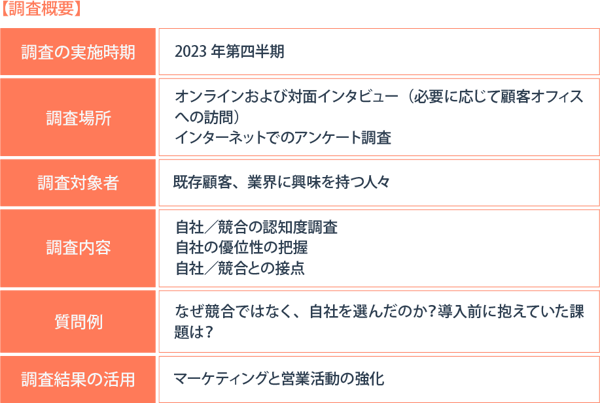

【調査概要】

まとめ

マーケティングリサーチは、顧客理解を深めるための手法です。さまざまな調査方法を活用して、顧客の声に耳を傾けることで、顧客が抱えている課題やニーズを理解し、マーケティング施策の最適化を行えます。

マーケティングリサーチを行う上で、最も重要なのは仮説を立てることです。目的と仮説がない状態でデータ収集をしても、有益なデータ分析や活用はできません。

BtoBビジネスにおいては「自社がのぞむサンプルの母数が少なくて……」や「新規製品開発がそんなに盛んではない業界だから……」といった理由でマーケティングリサーチを効果的に行えていない企業様も多いのではないでしょうか?

しかしどのような業界でも、調査する課題をしっかりと見定め調査内容やサンプルの選定を工夫すれば、効果的にマーケティングリサーチを行える可能性は十分にあります。ぜひ皆さんにも、本記事でご紹介した内容を参考に、顧客視点のマーケティングを推進していただければ幸いです。