「ここでは、同じ場所にとどまるだけでも、全力で走らなければいけません。どこかよそへ行きたいのならば、最低でも2倍の速さで駆けなくては。」

これは、Lewis Carroll(ルイス・キャロル)氏の有名な小説『鏡の国のアリス』で、赤の女王が主人公のキャロルに言うセリフです。

このセリフは「アンゾフマトリクス」と呼ばれる企業の、事業多角化戦略フレームワークが最初に提唱された論文『Strategies for Diversification(多角化戦略の本質)』の冒頭で引用されています。

.png?width=547&height=126&name=Strategies%20for%20Diversification(%E5%A4%9A%E8%A7%92%E5%8C%96%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%81%AE%E6%9C%AC%E8%B3%AA).png)

(出典:『Strategies for Diversification』)

同論文では、急速に変化する市場や環境のなかで企業が永続していくためには、絶えざる成長が求められ、その地位を上げるにしても倍の努力とスピードが求められるが、既存の製品や市場戦略を続けたことで、それらを成し得た企業はないに等しいと述べられています。

論文の冒頭で引用されたことからもわかる通り、この赤の女王のセリフは、企業における絶えない事業多角化戦略の重要性を代弁するものであり、今回紹介する多角化戦略フレームワーク「アンゾフマトリクス」を知る前の前提の心構えとして、紹介しておきたかったコンセプトでもあります。

本記事では、企業の経営者やマーケティング担当者が知っておくべき企業成長戦略を考えるフレームワーク「アンゾフマトリクス」について、詳しく解説していきます。赤の女王のセリフを念頭においたうえで、ぜひ最後まで読んでみてください。

アンゾフマトリクスとは?

アンゾフマトリクス(Ansoff Matrix)とは、「戦略的経営の父」とも呼ばれる経営学者H. Igor Ansoff(以下、アンゾフ)氏によって提唱された、事業多角化のための戦略を示した2×2のマトリクスです。

発展の背景

ロシア系アメリカ人のビジネスマネージャーであったアンゾフ氏は、1957年にハーバード大学ビジネススクールが創刊する経営学誌、ハーバード・ビジネス・レビュー(Harvard Business Review)にて、論文『Strategies for Diversification(多角化戦略の本質)』を発表します。

当時のアンゾフ氏は、あの有名なロッキード・エアークラフト社に入社後その実力を買われ、同社の事業多角化のため地上整備機器や航空管制用コンピュータの開発を行う子会社、ロッキード・エレクトロニクスの本部長に就任していました。

同論文には、アンゾフ氏のロッキード社での実務経験や多角化戦略に対する同社経営者の理解の薄さに対する失望から、冒頭に紹介した『赤の女王』の引用のように、企業が現在の地位を永続させるためには絶えざる成長が求められるのだという、多角化戦略の意義と重要性が色濃く述べられており、当時の多くの経営者・マーケティング担当者の共感を得たのです。

(出典:『Strategies for Diversification』)

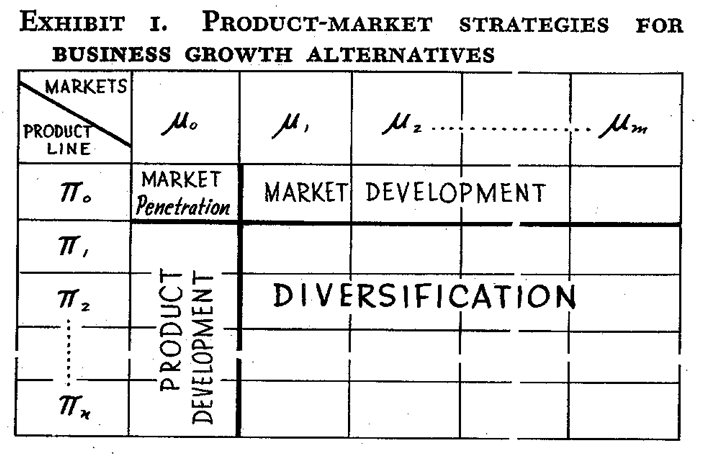

また、同論文には現在のアンゾフマトリクスの原型とも言える戦略マトリクスが記述されており、これがアンゾフ氏がその後に著述する『Corporate Strategy(邦訳:企業戦略論)』や『Strategic Management(邦訳:戦略経営論)』などを通して発展していき、現在の形で広くビジネス経営者に浸透していったと言われています。

アンゾフマトリクスの活用シーン

アンゾフマトリクスは、英語で別名「Product/Market Expansion Grid(製品・市場拡大グリッド)」とも呼ばれており、その名の通り企業の事業拡大を「Product(製品)」と「Market(市場)」の2つの観点から、それぞれ「既存」「新規」に分けた計4つのグリッド式に戦略立てるフレームワークです。

自社が成長もしくは継続していくためには、既存製品のままでいいのか? 新製品の開発が必要か? 既存の市場で戦い続けるべきか? 新しい市場へと進出していくべきか?

アンゾフマトリクスは、ある程度業界地位を築き上げた企業が、更なる成長を画策する際はもちろんのこと、伸び悩んでいたり現状の売上げの維持に困っていたりする企業が、現状を把握し事業の立て直しを図る際にもとても有用なフレームワークです。

アンゾフマトリクスの4つの成長戦略

前述したとおり、企業の成長戦略を大きく分けて「製品軸」と「市場軸」の2軸に分け、さらに製品軸と市場軸のそれぞれを「既存」と「新規」に分けて考えると、

- 製品軸:既存の製品のまま戦うか、新製品を開発するか。

- 市場軸:これまでの市場で戦うか、新市場に進出するか。

といった2軸4分割の方向性が浮かび上がってきます。

この4方面の戦略はそれぞれ、「市場浸透戦略」「新製品開発戦略」「新市場開拓戦略」そして「多角化戦略」と分類されます。以下に詳細を解説します。

.png?width=600&height=231&name=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%BE%E3%83%95%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(1).png)

(出典:経済産業省)

市場浸透戦略(既存製品×既存市場)

既存の製品×既存の市場をもとにした戦略は「市場浸透戦略」と呼ばれます。先に紹介したアンゾフ氏の論文『Strategies for Diversification』内の図において「Market Penetration」と紹介されている項目でざっくり言えば、いままで通りの市場に既存の製品やサービスを投入し、売上高や市場シェアの拡大を目指す戦略です。

具体的には、製品の認知度や市場でのシェアにおいてまだまだ成長余地が見込まれる場合に、深耕を進めていく戦略です。ライバルがまだまだ少ない、市場が成熟・飽和していない、製品が新しく認知度やニーズが確立していないといった条件下では、有効な戦略と言えるでしょう。

市場浸透戦略はなにも、現状の戦略を維持するだけ、つまり先の赤の女王の言うところの「走ることをやめる」と言うネガティブな戦略ではありません。絶えないマーケティング活動により、上記の条件が揃っていることを常に確認したうえで、既存製品の既存市場におけるパイ(シェア)を維持・向上させるために全力で走らなければならない点は、他の戦略となんら変わりはありません。

新製品開発戦略(新規製品×既存市場)

『Strategies for Diversification』では「Product Development」とされている既存市場に対して、新製品の開発・投入を行い、売上高やシェア拡大を目指す戦略は、「新製品開発戦略」と呼ばれます。

すでにある製品やサービスで、ある程度の市場シェアを獲得している、もしくは競合などの存在により市場が飽和している場合、同様のユーザーが持つ異なるニーズを満たす新製品を開発することで、他社との差別化をはかり売上げ拡大を狙うのが有効となるケースもあります。

既存ユーザーのニーズを正確に聞き取り新しいニーズを見出すこと、またそれにしっかりと対応できる製品やサービスを新たに開発できること、さらに競合製品はもちろん自社既存製品とも明確な差別化ができ「カニバリゼーション」を避けられること、などが重要なポイントとなるでしょう。

とはいえ、実は新製品開発戦略の中には、定期的かつ意図的に既存市場内で自社製品のカニバリゼーションを起こしているケースもあります。典型的な例はスマートフォン業界です。

iPhoneやGalaxyなどのスマートフォンは、毎年もしくは数年単位で新しいモデルが発表されます。しかしこれら新モデルの購入者のほとんどは、既存モデルの所有者です。つまり、新モデルが既存モデルのシェアを喰うかたちで大規模なカニバリゼーションが発生してしまっています。

一見するとよくないことのように思えるこのカニバリゼーションですが、実は定期的に既存シェアを新モデルで一新することによって、ユーザーの他社への乗り換えを防ぎ、また反対に他社からの乗り換えを誘発させています。

このように大量の既存シェアのカニバリゼーションと引き換えに、少量の新規シェア拡大を狙うといった市場が飽和している状況においては、カニバリゼーションは必ずしも悪とは言い切れないため注意が必要です。

新市場開拓戦略(既存製品×新規市場)

アンゾフ氏の論文内では「Market Development」とされている、既存製品を新規の市場に投入し売上げやシェア拡大を目指す戦略は、「新市場開拓戦略」と呼ばれます。

簡単な例で言うと、国内向け製品を海外にも販売拡大する、男性向けサービスを女性向けにも販売するなどが考えられます。ある市場で一定の地位を築いた製品を、そのブランド力を武器に新しい市場に投入する。もしくは、ある市場で頭打ちとなっている製品でも、別の市場で全く新しいニーズを見出す、というケースが考えられます。

後述するカロリーメイトの例のように、既存市場における製品の強みや弱みがなんであるのかを正確に把握すること、またそれらが新規の市場でどのように捉えられるか、どのように印象付けていくかなど、マーケティングや営業の「売り込む力」が試されることも多くなるでしょう。

新規製品×新規市場(多角化戦略)

アンゾフ氏の論文内では「Diversification」とされている、新しい市場へ新しい製品を開発し投入する戦略を、「多角化戦略」と呼びます。

ほとんど経験のない市場へ、実績のない新製品を投入することになるため、製品・サービスの開発コストはもちろん、マーケティングや販売にかかるコストも高くなりがちで、ハイリスクな面があります。

しかしその一方で、上手くいけば新しい収入源が見込める、先行者利益が得られる、競合がいないなど「ブルーオーシャン」の利益を得られる、ハイリターンの側面も併せ持つ戦略です。

これからの時代を生き抜くアンゾフの4つの多角化戦略

コロナ禍で事業環境が激変したことにより、多くの企業がビジネスモデルの転換や新たな市場・製品ニーズの模索を行っているとはいえ、先に挙げた4つの成長戦略のうちどれが悪くてどれが良いとは言えません。企業は自社ビジネスを取り巻く環境を鑑みたうえで、最適な戦略を選択するべきです。

とはいえ、BtoBさらにはSaaS企業に目を向けたときには業界自体が比較的新しいことか、新製品、新市場に目を向けるケースが多くなることや、SaaS企業でなくても事業環境の変化によって既存製品もしくは既存市場における売上げが消失してしまったようなケースでは、どうしても「多角化戦略」が中心となることも考えられます。

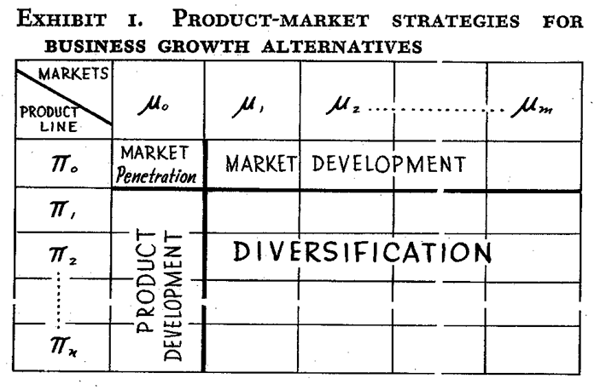

そこでここでは、多角化戦略をさらに4つのパターンに分けて詳しく解説します。

(出典:経済産業省)

水平型多角化

1つ目は「水平型多角化」です。

既存の技術やいままでのノウハウを活かして新製品や新サービスを開発し、いままでの市場に類似した市場に投入する多角化の手法です。簡単なところで言うと、自動車メーカーがバイク生産に乗り出す、ファミリーレストランチェーンが高級ステーキチェーンを展開する、などでしょうか。

SaaS企業だと、Salesforce社がSFA(営業支援)ツールのみでなく、CRM(顧客管理)やMA(マーケティングオートメーション)ツールといった具合に、関連性の高い市場に向けてサービスを広げているのが良い例でしょう。

水平型多角化は、いままでの技術・設備・ノウハウが活かされるため、開発コストが抑えられるうえに、市場が類似しているためマーケティング・販売コストも最小限に抑えられます。さらに製品・サービス同士の相乗効果・シナジー効果も高く期待できる手法です。

垂直型多角化

2つ目は「垂直型多角化」です。

これは既存技術やノウハウとの関連性は低いものの、いままでの市場に類似している、もしくはバリューチェーンの上流や下流に存在する市場に対して、新しい製品やサービスを投入する多角化です。たとえば家具販売店が、販売のみならず生産や流通までを全て担うなどがこれに当たります。

先に紹介したアンゾフ氏の例であれば、航空機生産のロッキード・エアクラフト社が地上整備機器や航空管制用コンピュータの開発を行う子会社であるロッキード・エレクトロニクスを設立するというのは、まさに垂直型多角化の例です。

垂直型多角化は類似した業界をターゲットとするため、これまでに培ってきたマーケティングデータや取引先関係、販売員の経験などが活かしやすいというメリットがありますが、既存技術やノウハウの流用はできないため、水平型と比べるとやはりコストやリスクは高くなりがちです。

集中型多角化

3つ目は「集中型多角化」です。

既存の生産技術やノウハウとの関連性が高い新製品を開発し、全く異なる市場へ投入する、というものです。たとえば、デジタルカメラ用に開発されたレンズを医療機器に転用するなどがこれにあたります。

有名な例を挙げると、トヨタ紡織株式会社は現在でこそ主力製品が自動車シート骨格・メカ機能や内装用の繊維製品ですが、もともとはその名の通りはた織り機を製造していました。

後にここから豊田自動織機が生まれ、さらにそこからトヨタ自動車が生まれていくわけですが、ルーツであるトヨタ紡織も拡大する自動車製造のニーズに合わせ、自社の紡織のノウハウを自動車業界へとシフトしています。

集中型多角化は、企業内に蓄積された技術的な資源や能力を活用できるため、開発コストを抑えられることが大きなメリットです。ただし垂直型と反対に新しい市場に対して新たなマーケティングと販売網拡大が必要となるため、水平型と比べるとどうしてもコストとリスクは高くなります。

集成型多角化

4つめは「集成型多角化」です。「コングロマリット型」とも呼ばれます。

これは保有する生産技術やノウハウ、さらには市場的にもまったく関連性のない事業分野へ進出するタイプの多角化です。コンビニエンスストアがATMを設置し銀行業務へ進出するなどがこれにあたります。

わかりやすい例を挙げると、楽天グループが近年、携帯電話業界へ参入してきたことは記憶に新しいのではないでしょうか。

集成型多角化戦略では、企業がこれまで培ってきた技術・設備・ノウハウ、さらには市場におけるマーケティングデータや取引関係も活かせないため、非常に高い初期投資が必要となる場合が多くなります。そのためある程度の資金力がないと、そもそも集成型多角化戦略は選択肢に入ってこないかもしれません。

まったく新しい分野へと事業を展開するため、成功すれば非常に大きな収益UPが見込めますが、その分リスクも高い、ハイリスクハイリターンな手法であることを理解しておくべきでしょう。

アンゾフマトリクスで成長した企業事例

ここでは、実際にアンゾフマトリクスで成長を納めた企業の事例を挙げて解説します。

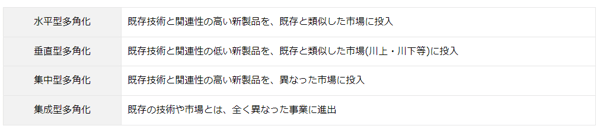

Salesforce

米IT調査会社Gartner社によるレポートでは、CRMの世界シェアは16.1%で第1位、さらに日本でのSFAシェアは60.4%でぶっちぎりの第1位であるSalesforce社は、先に説明したとおり水平型(既存技術を類似した市場に投入)の多角化が大成功している企業の事例としてぴったりです。

Salesforce社が提供するSaaS型アプリケーションには、「Sales Cloud」「Service Cloud」「Marketing Cloud」「Community Cloud」などさまざまなものがあります。しかし実はここに挙げた4つのうち、Marketing Cloudを除く他のサービスは全て、「大規模マルチテナント型アーキテクチャ」と呼ばれるシステムで提供されています。

これは、数千単位の企業が同一のインフラを共有しているものの、各社でデータやアクセス権限を分けるかたちで利用する形態のシステムのことで、アプリケーションごとに個別にシステムを再開発するのに比べ圧倒的に投資効率性が高いとされています。

(出典:Salesforce Japan)

Salesforce社はこのように技術類似性の高い新製品を、「THE MODEL」などで説明されているような、セールス活動の各プロセスに特化させたかたちでそれぞれの市場へリリースすることにより、マーケティングからインサイドセールス、フィールドセールス、さらにはカスタマーサクセスにおけるセールスの全プロセスにおけるシェアを、最小限のコストで得ることに成功しています。

トヨタ自動車

日本の企業といえばトヨタ。今でこそ、押しも押されぬ世界のトヨタと言われる自動車メーカーであるトヨタ自動車株式会社ですが、前述の通りそのルーツは豊田自動織機製作所(現:株式会社豊田自動織機)、さらには豊田紡織株式会社(現:トヨタ紡織株式会社)にあります。

(出典:トヨタ自動車75年史)

1918年に設立され、はた織り機を製造していた豊田紡織から、1926年に自動織機を製造する豊田自動織機が生まれ、さらに拡大する自動車製造のニーズに応えるべく1933年に豊田自動織機のなかに「自動車部」という部署が発足されると、1937年には現在のトヨタ自動車となるトヨタ自動車工業が豊田自動織機から分離独立し設立されることとなります。

(出典:トヨタ自動車75年史)

トヨタグループ全体で見ても、自社で蓄えた技術や設備、ノウハウを変化する時代とニーズに合わせ新しい市場へ投入し続けた同グループの事例は、先に解説した集中型多角化(既存の技術を全く異なる市場へ投入)を説明するにあたって非常に綺麗な例と言えるでしょう。

またルーツとなったトヨタ紡織も、現在は紡織事業に加えトヨタ自動車へシート骨格・メカ機能や内装用の繊維製品などを供給しており、こちらも時代に合わせ自社のノウハウを柔軟に新市場に投入した集中型多角化の例として非常に綺麗です。

IKEA

今となっては知らない人も少ないIKEA。北欧スウェーデン発祥の世界最大の家具メーカーですが、10年ほど前に記憶をさかのぼったときに、同社を知っていたという方はグンと少なくなるのではないでしょうか?

IKEAはその子会社に製造部門であるスウェドウッド社、サービス部門を統括するイケアサービス社、デザインや商品企画などを担当するイケア・オブ・スウェーデンなどを含んでおり、家具販売におけるバリューチェーンを上流から下流まで一手に担う同社は、他を寄せ付けない圧倒的な低価格を実現させています。

これだけでも垂直型(既存と異なる技術を類似する市場へ投入)の多角化の成功例として成り立ちますが、さらに自国で基盤を築いた同社はスウェーデンと文化的に近いヨーロッパ市場へ進出、さらに文化の違うアジアへと市場を拡大します。

(出典:Wolfstone)

まったくと言っていいほど知名度がなかった日本でも、マーケティング活動を通して店舗オープン日から1日約3.5万人の来店客獲得を実現。2022年2月時点で世界中に465店舗を展開し、見事に新市場の開拓(既存製品×新規市場)を成功させています。

大塚製薬(カロリーメイト)

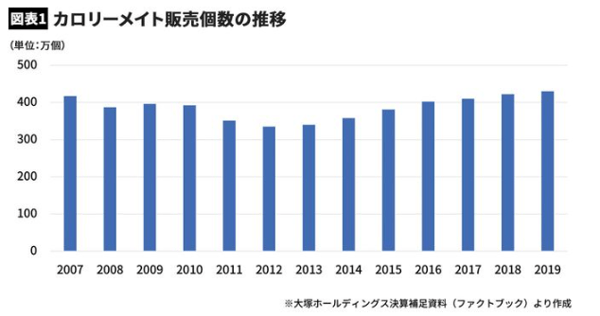

BtoCの事例ではありますが、大塚製薬株式社は自社製品である「カロリーメイト」で非常に面白い新市場開拓(既存製品×新規市場)戦略を成功させているため、ここで紹介します。

カロリーメイトは今から約40年ほど前、1983年に発売されて以降、必要な栄養素が手軽にすばやく食べられるという点が人気となり、同社のロングセラー商品となっています。

特に、受験で忙しい学生や仕事に追われるビジネスパーソンをターゲットとしたマーケティングは大当たりし、「忙しいときはカロリーメイト」といったイメージで同社の売上げを支える大きなものとなっていました。

しかし反面、「忙しくて、どうしようもないときに食べるもの」「食事をする余裕のない人が、消去法で選ぶもの」といったイメージがついてしまい、一時期売上げが頭打ちとなってしまいました。

そこで、同社はカロリーメイトのCMを一新、「KEEP THINKING」と言うプロジェクトを立ち上げます。このCMでは「考え続ける人にとって、栄養は、味方になる。満腹感は、敵になる。」というキャッチフレーズを採用し、カロリーメイトについていた「忙しくて、みじめな人の食べ物」というイメージを払拭。反対に「仕事のできる、かっこいい人の食べ物」というイメージに転換したのです。

.png?width=600&height=635&name=%E5%A4%A7%E5%A1%9A%E8%A3%BD%E8%96%AC(%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88).png)

(出典:ブレーン)

これにより売上げは回復。大塚製薬はカロリーメイトという既存の製品を使いながらもそのイメージをマーケティングでうまく変化させ、それまでの「忙しくて食事をとる時間のない学生やビジネスマン」に加えて「思考に集中するため満腹を回避したい、仕事のできる人(になりたい人)」という、新しいターゲットの獲得に成功しました。

(出典:President Woman)

The Procter & Gamble Company

新製品開発戦略を成功させた企業として、アメリカのP&G(Procter & Gamble)社の事例も紹介します。

1837年の設立以来、1世紀にも渡り動物性・植物性オイルを使用した石鹸を製造し、石鹸業界でのトップの地位を確立していた同社ですが、1930年に突然、合成洗剤の開発に乗り出します。

創始者であり当時のチェアマンであったWilliam Procter(ウィリアム・プロクター)氏は、「合成洗剤の開発によって、石鹸ビジネスは滅亡するだろう。しかし石鹸を滅亡させるのであれば、それはP&Gの手によって成されるべきだ」という名言を残しています。

(出典:Tide.com)

その言葉の通り、1946年に発売された「Tide」は同社が保有していた石鹸シェアを瞬く間に食い潰すこととなりました。しかし、同時に当時の競合石鹸メーカーたちのシェアも乗っ取り、以降長きに渡り洗濯用洗剤業界のトップシェアは同社が占有することとなります。

同社のこの事例は新製品開発戦略のなかでも、既存市場内で意図的なカニバリゼーションを起こし、自社既存製品だけでなく競合製品のシェアまでも根こそぎ奪い取った、興味深い例ではないでしょうか。

まとめ

繰り返しになりますが、今回紹介したアンゾフマトリクスの4つの成長戦略・さらには4つの多角化戦略は、どれが悪くてどれが良いと言うことはありません。

アンゾフマトリクスで本当に自社にとって効果のでる成長戦略を描くためには、自社の製品・サービスの強みや弱み、市場での受け入れられ度合い、参入先や展開先に自社の強みの効果があるかを事前に明確にしておくことが重要となります。

ポストコロナで市場が急速に変化するなか、アンゾフマトリクスで自社に最適となる成長戦略を選択するうえで、本記事が参考となれば幸いです。