IT企業のみならず、最近では自動車メーカーや飲食店などでも導入が進むサブスクリプションモデル。名前をよく聞くようになったものの、その内容を詳細に理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。

この記事では、そんなサブスクリプションモデルの基礎から具体例、さらにはビジネスモデルがもたらす変化について触れていきたいと思います。

サブスクリプションモデルとは?

サブスクリプションモデルは、商品やサービスの利用期間に応じて毎月もしくは毎年といった単位で利用料を支払ってもらう形式のビジネスを指します。

一度売って終わりではなく、長期間、商品やサービスを利用してもらうことで利用料を継続的に積み上げていくことが可能です。有名なサービスとしては、Netflixなどの定額制動画配信サービスなどが挙げられるでしょう。

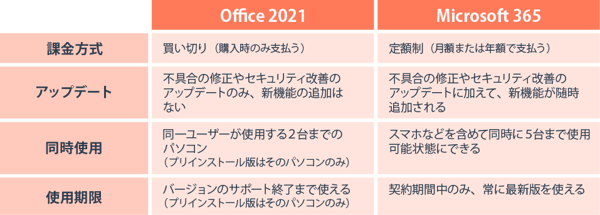

以下で買い切りモデルとサブスクリプションモデルの違いを、改めて表で整理してみました。

|

比較項目 |

買い切りモデル |

サブスクリプションモデル |

|

支払い |

一括 |

月額、年額(使い続ける場合は更新) |

|

顧客 |

新規開拓を重視 |

ニーズ対応で関係構築を重視 |

|

企業収入 |

バラつきあり |

安定的 |

|

利用データ取得 |

売上げベースで把握する |

利用状況などを細かく見られる |

もともと、IT業界ではソフトウェアをパッケージとして提供してきましたが、現在は初期費用を抑えるかたちで、月額もしくは年額単位で利用料を支払うサブスクリプションモデルのサービスも増えてきました。

例えば、Microsoft Officeを例に挙げて考えてみましょう。

「Office 2021」は買い切り版で、「Microsoft 365」はサブスクリプションモデルです。

両者をユーザー視点で比較してみます。

サブスクリプションモデルでは、契約期間中に定額(月額または年額)を支払い続ける必要がありますが、その契約条件と引き換えに「アップデートや新機能が随時追加され、常に最新版を利用できる」「同時に使用可能なデバイス数が多い」など、多くのメリット・利便性を享受できることがうかがえます。

また、企業視点でも「収益確保の見通しを立てやすい」という大きなメリットがあります。

一方で買い切り版は、ユーザーがパッケージを購入した時にしか売上げが立たないので、企業視点では「収益確保の見通しが不安定」だと言えます。

しかしサブスクリプションモデルでは、解約されない限りは、以下のような計算式に当てはまります。「月ごとに繰り返し得られる利益」「年ごとに繰り返し得られる利益」を計算することによって容易に予測可能です。

|

MRR(Monthly Recurring Revenue、月ごとに繰り返し得られる収益) =ユーザーあたりの平均収益×有料契約を結んでいる顧客数 |

|

ARR (Annual Recurring Revenue、年次経常収益)= MRR(月次経常収益) ×12 |

さらに最近ではIT業界に限らず、飲食店やアパレルなどでもサブスクリプションモデルを導入するケースが増えています。

サブスクリプションモデルが増加している理由

消費者視点の増加理由

ひとつは、ユーザーの消費行動の変化が挙げられるでしょう。「所有から利用へ」という言葉は、今や当たり前に聞くようになりましたが、とくに若い世代を中心にものを所有することへの関心が薄れている現状がサブスクリプションモデルの増加を後押ししているといえます。

デジタルネイティブといわれる若い世代は、物心ついた頃からパソコンやスマートフォンが身近にあり、ネットやSNSを当たり前のように使いこなしています。

無料で楽しめるゲームやアプリ、コミュニケーションツールなどが増えたために、モノを購入することで欲を満たす必要はなくなり、お金を使わない消費スタイルがサブスクリプションモデルの普及を加速させたといえるでしょう。

事業者視点の増加理由

「所有から利用へ」という消費スタイルが増えていけば、企業としてもモノを売って利益を出すことが難しくなり、必然的に利用が前提となるサブスクリプションモデルを導入せざるをえません。

さらに従来の買い切りのビジネスは、消費者の需要や景気後退などの外部環境に左右される側面もあります。その点、サブスクリプションは解約されなければ継続的に利益が積み上がっていく仕組み。業績の安定を求める企業側の都合もあり、サブスクリプションのサービスが増加したことも考えられます。

ビジネスの成長を加速させることができる

サブスクリプションモデルを採用すると、企業は収益の流れに関する予測が可能になり、ビジネスの成長の計画を具体的に立てることも容易です。

例えばARRが1000万ドルで、その80%が経常収益である場合、翌年は800 万ドルの収益ベースで開始することになり、この数字に基づいて事業投資を進めていくことができます。

ソフトウェアビジネスで言えばSaaS、IaaS、PaaSなどクラウドサービスの市場(日本国内)は2021年は1兆5879億円(前年比28.5%増)で、今後もさらなる拡大が予測されています。(※85ページ参照)

この種の成長は、もはやソフトウェアビジネスに限定されません。2020 年には、 eコマース、ストリーミングサービス、デジタル出版物の購読も大幅に増加しました。

eコマースの代表的な例をだすと、Shopify はコロナパンデミック以前から、何百万もの中小企業のオンライン化を支援してきました。2020年3月にパンデミックによって店舗の閉鎖が始まったため、Shopifyは取り組みを拡大。同社によると、Shopifyの新規店舗数は3月中旬から4月末までに62%増加しました。

ビジネスの成果を定量的に評価できる

投資家は、予測可能な収益をもたらすビジネスを好みます。また、ビジネスの成果の定量的な評価は、経営陣にとっても、経営の現状を理解し戦略的な決定を下すための判断材料となります。

サブスクリプションモデルは、予測を提供するだけでなく、MRR、チャーン レート、ARPU、顧客獲得コスト、生涯価値といったさまざまな指標を通じてビジネスの健全性を明確に把握できのです。

顧客満足度向上、ロイヤルティの高い顧客を獲得できる

サブスクリプションモデルでは、継続的なエンゲージメントを通じて顧客満足度を高めることができます。

まずは新規顧客を獲得し、サブスクリプションのサービスを契約してくれた顧客に対して成功体験(製品・サービスを使うことで悩みを解決できるなど)の手助けが必要です。顧客が成功体験を得られた後に、ニーズや意見を聞いてサービス改善・追加機能を実装し、プロダクトの魅力をさらに磨き上げていきます。

この2つのサイクルの循環こそが顧客を維持するための肝であり、取り組みが奏功すれば、ロイヤルティの高い顧客を獲得でき、顧客に対してアップセルやクロスセルの提案ができるようになります。

その結果としてビジネスの収益が拡大し、事業そのものの持続的な成長を期待できるのです。

[参考]Subscription Revenue: The Model for Long-Term (Sustainable) Revenue – blog

身近にあるサブスクリプションモデルの具体例

前述したように、サブスクリプションモデルを採用する企業はNetflixなどの動画配信サービス以外にも多数存在します。今回は、BtoC向けとBtoB向けのそれぞれで、代表的なサービスの一部を紹介していきます。

BtoC向けのサービス

- 食材の定期購入「Oisix(オイシックス)」

(参照元:Oisix(オイシックス))

eコマースサイトを運営するOisixでは、毎週17品ほどの食材を自宅に配送するサブスクリプションサービスを展開。本格的な料理を調理できる食材セットから成る「Kit Oisix」をはじめとした定期購入コースを用意しています。

顧客への価値提供:

- 献立を考える手間がかからず、簡単に凝った料理を作ることができる。

食材の安全性にも配慮している。

|

買い切り型 |

サブスクリプション型 |

|

料理を作るたびに献立を考えたり、一つ一つの食材を買いまわる手間がかかる。 また、食材の安全性についても一つ一つ自分で買い物のたびに確認する必要がある。 |

献立を考える手間が不要。 簡単に凝った料理を作れる。 食材の安全性にもあらかじめ配慮。 →この体験を定期的に享受できる。 |

- 自動車の定額レンタル「KINTO(キントー)」

(参照元:KINTO(キントー))

(参照元:KINTO(キントー))

トヨタ自動車が始めたサブスクであるKINTOは、自動車所有にかかる費用や税金、メンテナンスや修理代も含めて、毎月定額で自動車がレンタルできるサービスです。月額料金は車種によって異なりますが、車1台が月額およそ3万円から10万円ほどで利用できます。

顧客への価値提供:

頭金なし、自動車保険料・メンテナンス料込み、乗り換え可能で、新車の安全装備を快適に利用できる。

|

買い切り型 |

サブスクリプション型 |

|

・車両の購入時にまとまった費用が必要か、あるいはローンを長期間組んで車両を購入する必要がある。 ・車両購入後も、維持するうえでも保険料やメンテナンス料が別途かかる。 ・次の車に乗り換えるには、また新車購入時と同じようにまとまった資金が必要。 ・車両を乗り換えなければ経年劣化・老朽化で安全装備も古くなる。 |

・頭金が不要。 ・自動車保険料やメンテナンス料が含まれている。 ・乗り換え可能で、新車の安全装備を月々定額で利用できる。 |

- 住まいのサブスクリプションサービス「ADDress(アドレス)」

(参照元:ADDress)

定額制の多拠点居住プラットフォーム「ADDress(アドレス)」。日本全国に数百か所ある生活拠点を月々定額9800円から手軽に利用できる、住まいのサブスクリプションサービスです。

さまざまな地域にある物件(住宅)をサービス利用者間でシェアするという、旅行とも移住とも違う新しい生活を提案。アクセスの良い首都圏近郊を中心に、自然を感じられるワーケーション向けの場所など多様な生活拠点を提供しています。

電気代・ガス料金・水道代・ネット回線料金など、生活に必要なものはすべて含まれており、短期間(数日)からの契約が可能です。敷金・礼金・保証金などの初期費用はかかりません。

顧客への価値提供:

初期費用や敷金、礼金が不要で、短期間(数日)からの利用が可能。また、オンラインで簡単に申し込みができ、生活に必要な家具や家電が揃っているため、他拠点生活やワーケーションをすぐに始めることができる。

|

買い切り型 |

サブスクリプション型 |

|

・引っ越しには初期費用や敷金、礼金が必要。 ・ある程度まとまった期間(長期)で居住契約を結ばなくてはならないケースが多い。 ・別途、家具や家電を揃えるコストもかかる。 |

・初期費用や敷金、礼金が不要。 ・短期(数日)からの利用が可能。また、オンラインで簡単に申し込みができ、生活に必要な家具や家電が揃っているため、多拠点生活やワーケーションをすぐに始めることができる。 ・まとまった資金を一度に用意できなくても、月々一定額で利用可能。 |

BtoB向けのサービス

- クリエイティブサービスのサブスク「Adobe Creative Cloud(アドビクリエイティブクラウド)」

(参照元:Adobe Creative Cloud(アドビクリエイティブクラウド))

IllustratorやPhotoshopなど、クリエイター向けサービスを展開しているアドビはもともと売り切りでサービスを展開していましたが、サブスクの導入へとビジネスモデルを転換。

その結果、2016年度に58億5400万ドルだった売上げは、2017年度には73億150万ドル、そして2018年度には90億3000万ドルと、好調な業績を維持しています。

顧客への価値提供:

月々の定額料金で多数のクリエイティブツールを利用可能。最新のアップデートを常に利用でき、クラウドストレージを利用して作業をどこからでも行うことが可能。

|

買い切り型 |

サブスクリプション型 |

|

・目的(画像処理、動画編集、DTPなど)に応じて別のクリエイティブツールを購入する必要がある。 ・複数のクリエイティブツールを同時に導入しようとすると、一度に多額の費用の支払いが発生する。 ・購入後も、手動でソフトウェアアップデートを実施する必要がある。(場合によっては買い替え) |

・月々の定額料金で多数のクリエイティブツールを利用可能。 ・最新のアップデートを常に利用でき、クラウドストレージを利用して作業をどこからでも行うことが可能。 |

- WordやExcelなどのサブスク「Microsoft Office 365」

(参照元:Microsoft Office 365)

WordやExcelなど、今やビジネスシーンで欠かせないツールを提供するマイクロソフトは、アドビと同様にもともと売り切り型のモデルを採用していました。しかし高額な料金やアップデートの遅さなどの課題から、サブスクリプションモデルを導入。月額1000円〜2000円

程度でOfficeソフトを利用できるようになりました。

顧客への価値提供:

月々の定額料金で多数のオフィスツールを利用可能。最新のアップデートを常に利用でき、クラウドストレージを利用して作業をどこからでも行うことが可能。

|

買い切り型 |

サブスクリプション型 |

|

・目的(ドキュメント作成、表計算、プレゼンテーション資料作成など)に応じて別々のソフトウェア(Word、Excel、PowerPoint)を購入する必要がある。 ・複数のソフトウェアを同時に導入しようとすると、一度に多額の費用の支払いが発生する。 ・購入後も、ソフトウェアのバージョンが古くなったら買い直しや有償でライセンス更新が必要。 |

・月々の定額料金で多数のオフィスツールを利用可能。 ・最新のアップデートを常に利用でき、クラウドストレージを利用して作業をどこからでも行うことが可能。 |

- クラウド型会計ソフト「freee(フリー)」

(参照元:freee(フリー))

2019年12月に上場を果たした国内フィンテックベンチャーの代表的な存在「freee」が提供するクラウド会計ソフトも、BtoB向けのサブスクリプションサービスです。個人事業主をはじめ多くの中小企業に支持され、16万社以上の有料ユーザーを獲得。クラウド型会計ソフトとしては、国内シェアナンバーワンを誇ります。

顧客への価値提供:

会計作業の自動化と簡素化。税制・法制改正に自動で対応し、会計作業の時間を削減。

|

買い切り型 |

サブスクリプション型 |

|

・ソフトウェアの初期導入時に多額の費用負担を伴う。 ・税制・法制改正に合わせたソフトウェアのアップデートが必須。ソフトウェアの買い切り後も有償でライセンス更新が必要な場合も。 |

・月々の負担が少ない定額料金で、最新の税制や法改正にのっとった、適正な会計作業ができる。 |

サブスクリプションモデルがもたらすメリットとデメリット

では、サブスクリプションモデルのメリットやデメリットは何か。顧客と企業、それぞれのケースで見ていきましょう。

ユーザー視点でのメリット・デメリット

顧客側のメリットとしては、

- 初期費用を抑えられる

- いつでも解約できる

- 所有することによる、管理コストが減る

などが挙げられるでしょう。

基本的に初期費用を抑えられるため、利用するハードルは下がります。いろいろなサービスを試しやすくなるともいえるでしょう。いらなくなったら解約できる手軽さもメリットかもしれません。

一方でデメリットとしては、

- 解約しない限り、使わなくとも利用料を負担する

- 機能の急なアップデートがある

- 長期間使用する場合、購入するよりもコストが高くなる

などが挙げられます。

サブスクリプションのサービスは毎月一定額がカード払いなどで引き落とされるため、解約しない限りは、利用の有無に限らず料金が発生。また、継続的に料金がかかるため、長期間利用する場合は購入するよりもコストが高くなってしまう可能性があります。

モノタロウの事例:割引価格と利便性

サブスクリプションモデルにおいては、顧客が定期購入を約束すると割引価格が適用されるケースが多いと言えるでしょう。

このモデルは、顧客が定期的に購入する必需品・消耗品の購入に最適です。

(出典:https://www.monotaro.com/topic/po/ )

例えば、事業者向け(BtoB)の工具・資材・備品販売のECサイトを運営する「モノタロウ」 では、単品購入ページとは別途定期購入ページを設け、軍手・テープなど工場等で使用する消耗品や、コピー用紙などのオフィスサプライを定期注文できることを強調しています。

顧客は定期注文を申し込むことで最大22%の割引価格で買うことができ、資材が欠品するたびに注文する手間が省けて、買い忘れの心配もなくなります。顧客にとっては、より安い価格、保証された配達、欠品を見逃さないという安心や利便性を得ることがメリットです。

サブスクリプションモデルの提供で成功するには、価格面でのメリット訴求と、ストレスがなく快適な顧客体験の訴求が鍵だと言えるでしょう。また、顧客が予測可能な間隔で補充する必要がある製品を提供する定期購入サービスに盛り込み、購買対象とするとよいでしょう。

企業視点でのメリット・デメリット

対して企業側のメリットは

- 継続的な売上げを確保できるため、業績が安定しやすい

- サービスを提供した後に、都度改善点を反映しやすい

- 解約されない限り、毎月利用料が入ってくる

などが挙げられます。

解約されない限り、継続的に売上げが積み上がっていくモデルのため、企業にとっては安定した業績が期待できます。また利用者のデータを収集しながら、その結果をサービスに反映して、都度改善していくことも可能です。

一方でデメリットは

- 売上げを拡大させるのに時間がかかる

- 購入後もカスタマーサポートなどを通じて顧客のフォローをし続ける必要がある

などが挙げられます。

売り切りの場合は、購入してもらった時点で多額の売上げを確保できるかもしれませんが、サブスクリプションの場合は初期費用を抑える分、売上げを拡大させるのに時間がかかります。また、継続的に利用してもらうためにも、購入後も顧客の満足度を下げない施策を定期的に実施していく必要があるでしょう。

LTVを最大化するには、顧客の課題や悩みを解決し、顧客維持に注力することが必要です。リピート利用を促し顧客を維持することは、新規顧客獲得に熱心になることよりも重要だと言えます。その理由は、下記のデータからわかります。

|

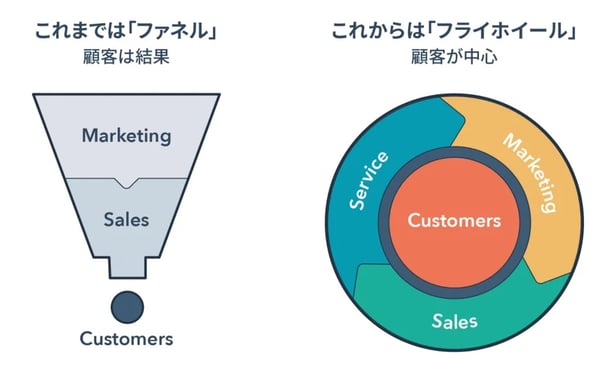

経営やマーケティングに携わっている人ならば「マーケティングファネル」についてよく知っていると思いますが、ここでHubSpotが提唱した「フライホイール(弾み車)」という、マーケティングファネルに代わる考え方を紹介しましょう。

(出典:マーケティングファネルとは?BtoB企業のマーケティング&営業担当者が知っておくべきこと)

ファネルは、ユーザーが製品について情報を得るプロセスをうまく表現していました。まず商品・サービスを認知する、詳細情報を入手するために営業担当者に接触する、そして顧客になるという流れです。

一方、フライホイールは企業の成長にどのような推力が働いているのかを、取りこぼしなく1つにまとめて表現しています。その中心に「顧客」を置き、「マーケティング」、「セールス」、「カスタマーサービス」がその周りを巡っている構造です。

このフライホイールのモデルでは、「回転の速度」、「摩擦の大きさ」、「サイズ」の3つの要素がビジネスのエネルギーを決定します。

「回転速度」は、顧客への価値ある情報提供や信頼関係の構築による顧客満足度の向上を象徴。「摩擦の大きさ」は、顧客の不安を解消する無料トライアルの提供や迅速な問い合わせ対応などによる、顧客とビジネスの間の障壁を減らすことを意味します。そして、顧客満足度を高め、摩擦を減らすことで「フライホイールのサイズ」、つまり顧客基盤が拡大します。

これら3要素が整えば、ビジネスはフライホイール(弾み車)のように円滑に回転し、「サービスの継続利用」「顧客維持」「顧客体験の向上」というサイクルを繰り返して成長することが可能になるのです。

[参考]

フライホイールとは?マーケティング施策への活用方法|顧客体験(CX)における5つの価値

BtoB企業のサービスがサブスクリプションモデル化している事例

X as a Serviceの略で「XaaS(ザース)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

これはあらゆるソフトウェアをインターネットを介して提供するクラウド型サービスの総称で、さらに「SaaS(サース)」や「IaaS(アイアース)」「PaaS(パース)」「MaaS(マース)」などに分かれます。主にBtoB企業がサブスクリプションモデルを導入するときに、使用される言葉といえるでしょう。

それぞれがどのようなサービスを指すのかわかるように、以降で具体例を紹介していきたいと思います。

SaaSモデル化したBtoBの代表的事例

「SaaS」は「Software as a Service」の略。これまでパッケージで提供されていたソフトウェア製品をクラウドで提供する形態を指します。つまりクラウド化されることで、インターネットにつながる環境さえあれば、どこからでも利用できるサービスの提供が可能です。

前述したようにfreeeなど、従来は売り切りで提供されていた会計ソフトをクラウド型サービスで提供する形態などは、まさにSaaSといえます。どのパソコンやスマートフォンからもサービスにアクセスできるため、インストール型のソフトのように特定のパソコンでしか利用できないといった物理的な制限もありません。

そのほか身近に使用する機会が多いものでいうと、「Gmail」や「Dropbox」なども該当します。

(参照元:Gmail)

顧客への価値提供:

安全でスマートな電子メールサービス。Google Drive、 Google Meetなどと統合され、1つの場所で作業を行うことが可能。また、Gmailのコンテンツは広告目的で使用されず、すべてのメッセージに最新の暗号化が使用される。

|

買い切り型 |

サブスクリプション型 |

|

・メールソフトの導入時に費用負担が生じる。 ・ソフトをインストールしたPCでしか使用できない場合がある。 |

・どこからでも、どのデバイスからでもメールソフトにアクセスすることができる。 ・法人プランなどでは、月額の費用を払うことで、より多いストレージや機能、セキュリティの強化が可能。

|

(参照元:Dropbox)

顧客への価値提供:

ファイルの安全な共有、同期、コラボレーションを可能にする。また、ドキュメントの追跡やバックアップなど、作業を簡単にする製品を提供。

|

買い切り型 |

サブスクリプション型 |

|

・データ保存にストレージ製品(外付けHDDや、USBメモリ、CD-ROMなど)を使用する場合、必要容量に応じて購入費用がかさむ。 ・他ユーザーとのデータ共有も物理メディアを受け渡ししなくてはならないので、手間と時間がかかる。 ・保管したデータのセキュリティやバックアップに関しても、別途適切なルールや手順を設けるなど、慎重な運用が必要。 ・保存済みのデータの追跡・参照も煩雑になりやすい。 |

・ユーザーは定期的な料金を支払うことで、一度に大きな費用負担なく、ストレージサービスを利用できる。 ・ファイルの安全な共有、同期、コラボレーションが可能。また、ドキュメントの追跡やバックアップなど、作業も簡単に。 |

Gmailはアカウントさえ持っていれば、メールソフトをインストールすることなくどのデバイスでも閲覧可能。Dropboxもクラウド上に保存されているデータにどのデバイスからでもアクセス・ダウンロードができます。

IaaSモデル化したBtoBの代表的事例3つ

IaaSは「Infrastructure as a Service」の略です。各種システムの稼動に必要な仮想サーバをはじめとしたITインフラを、インターネット上で提供する形態を指します。

例えば、Amazonが提供している「AWS(Amazon Web Service)」はIaaSの1つ。サーバーやストレージ、データベースやセキュリティシステムなどのクラウドサービスを利用できるのが特徴です。

(参照元:AWS(Amazon Web Service))

顧客への価値提供:

AWSは、スケーラブルで高速なクラウドサービスを提供します。これにより、企業はITインフラストラクチャのコストを削減し、効率的にビジネスを運営することが可能です。

|

買い切り型 |

サブスクリプション型 |

|

・物理的なサーバーを購入して構築し、安全に運用管理するための多大なコスト負担を伴う。 ・サーバールームなどスペース(部屋)も必要。 |

・ユーザーが必要なリソースを必要なだけ使用し、使用した分だけ支払うというモデルを採用。 ・ユーザーは大きな初期投資をする必要がなく、運用コストも最小限に抑えることができる。 |

またGoogleが運用しているIaaSとして「GCP(Google Cloud Platform)」もあります。GmailやYouTubeなど、Googleの主要サービスで用いているインフラをそのまま利用可能な点がポイントです。

(参照元:GCP(Google Cloud Platform))

顧客への価値提供:

GCPは、Googleのプライベートネットワークとパブリッククラウドサービスを組み合わせたサービスを提供します。これにより、企業は大規模なデータを効率的に管理し、分析することが可能です。

そのほか国内だと「さくらクラウド」などもあります。もともとサーバーのレンタルサービス「さくらインターネット」から派生したサービスで、国内産のため日本語のサポートが充実しています。

(参照元:さくらクラウド)

顧客への価値提供:

さくらクラウドは、高性能な仮想サーバーを提供し、ユーザーが必要に応じてリソースをスケーリングすることが可能です。また、APIを通じて自動化も可能で、開発者にとって利便性が高いと言えます。

PaaSモデル化したBtoBの代表的事例3つ

PaaSは「Platform as a Service」の略です。PaaSを一言で表現するなら、アプリケーションを実行するためのプラットフォーム。つまりインターネット上でアプリケーションを公開するためのプラットフォーム構築にかかる作業を、代行してくれるサービスといえるでしょう。

代表的なサービスとしては「Google App Engine」や「Microsoft Azure」「Heroku」などがあります。

例えばGoogle App Engineであれば、「PHP」「Python」「Java」といったプログラミング言語で開発したサービスを、Googleのインフラで実行し、保管することが可能です。

(参照元:Google App Engine)

顧客への価値提供:

Google App Engineは、開発者がアプリケーションを効率的に開発、デプロイ、スケールするためのフルマネージドプラットフォームを提供します。

|

買い切り型 |

サブスクリプション型 |

|

・ソフトウェアやアプリケーションを開発するための環境構築を一から行い、保守の手間も必要なため、時間・労力を伴う。 |

・ユーザーが必要なリソースを必要なだけ使用し、使用した分だけ支払うというモデルを採用。 ・ユーザーは大きな初期投資をする必要がなく、運用コストも最小限に抑えることができる。 ・自動スケーリングや安定したインフラ環境が利用でき、豊富な開発言語にも対応。 |

(参照元:Microsoft Azure)

顧客への価値提供:

Microsoft Azureは、開発者がアプリケーションを効率的に開発、デプロイ、スケールするためのフルマネージドプラットフォームを提供します。また、AIや機械学習などの先進的な技術を利用することも可能です。

|

買い切り型 |

サブスクリプション型 |

|

・ソフトウェアやアプリケーションを開発するための環境構築を一から行い、保守の手間も必要なため、時間・労力を伴う。 |

・ユーザーが必要なリソースを必要なだけ使用し、使用した分だけ支払うというモデルを採用。 ・ユーザーは大きな初期投資をする必要がなく、運用コストも最小限に抑えることができる。 ・ソフトウェア開発者(エンジニア)は、サーバー構築や保守に労力をかけることなく、開発に集中できる。 |

(参照元:Heroku)

顧客への価値提供:

Herokuは、開発者がアプリケーションを効率的に開発、デプロイ、スケールするためのフルマネージドプラットフォームを提供します。また、データサービスやセキュリティ、スケーリングなどの機能を提供し、開発者が集中してコードを書くことができます。

|

買い切り型 |

サブスクリプション型 |

|

・ソフトウェアやアプリケーションを開発するための環境構築を一から行い、保守の手間も必要なため、時間・労力を伴う。 |

・ユーザーが必要なリソースを必要なだけ使用し、使用した分だけ支払うというモデルを採用。 ・ユーザーは大きな初期投資をする必要がなく、運用コストも最小限に抑えることができる。 ・需要に応じて開発環境のリソースを容易にスケーリングできる。 ・セキュリティアップデートやパッチの適用も自動的に行われる。 ・多くの開発言語とフレームワークをサポート。 |

MasSモデル化したBtoBの代表的事例3つ

MaaSは「Mobility as a Service」の略で、移動のサービス化を意味します。MaaSの定義としては、スマートフォンアプリを使って経路の検索から最適な移動手段の予約、さらに決済までを完結できるシステムを指すことが一般的です。

現在、自宅から目的地までの経路や利用すべき交通手段などを検索することは可能といえます。しかし、実際に移動にあたっては、タクシーや電車、カーシェアなどの移動手段を自分で手配する必要があるでしょう。

このように検索のみならず、移動手段の予約や決済までを1つのアプリで完結できるサービスがMaaSといえます。ちなみにMaaSにはあらゆる交通手段が対象となるため、例えば現在首都圏を中心に普及が進むタクシー配車アプリなどもMaaSを構成する1つの要素でしかありません。

まだまだサービスの普及例は少ないといえますが、代表的なものだと北欧フィンランドのスタートアップ企業が手掛ける「Whim(ウィム)」が有名です。

(参照元:Whim(ウィム))

顧客への価値提供:

Whimは、ユーザーが必要な移動手段を一つのアプリで管理できることで、移動の手間を省き、効率的な移動を可能にします。

|

買い切り型 |

サブスクリプション型 |

|

・自家用車や自転車を自前で購入し、所有する必要がある。 ・タクシーや電車、カーシェアなどの移動手段を自分でリサーチ、比較検討、手配する必要がある。 |

・ユーザーが必要な移動手段を必要なだけ使用し、使用した分だけ支払うというモデルを採用。 ・ユーザーは大きな初期投資をする必要がなく、所有をしないので、維持コストもかからない。 |

Whimには、該当地域の公共交通機関をはじめ、タクシーやカーシェアリング、サイクルシェアといった複数の移動手段が一元登録されています。

アプリで目的地を設定すると、最適な移動手段や経路を提案してくれるとともに、各交通手段の予約なども可能です。

なお料金体系は、月額無料の「Whim To Go」、月額数千円の「Whim urban」、月額数万円の「Whim Unlimited」の3つから成り、Whim Unlimitedの場合は基本的にほぼすべての移動手段が無料で利用できるといいます。

そのほか、国内ではまだ実験段階ですが、トヨタ自動車と西日本鉄道が2018年11月から福岡県福岡市で実証を行っている「my route(マイルート)」や、高速バス大手として知られるWILLERが提供する「WILLERS」などが具体例として挙げられるでしょう。

(参照元:my route(マイルート))

顧客への価値提供:

My Routeは、ユーザーが移動ルートを検索し、交通チケットを購入できることで、移動の手間を省き、効率的な移動を可能にします。また、クーポンやお得な情報を提供することで、ユーザーに価値を提供します。

(参照元:WILLERS)

顧客への価値提供:

Mobiは、AIルーティングを使って、ユーザーを最適なルートで目的地まで送ります。また、定額乗り放題プランや回数チケットプランなど、ユーザーのニーズに合わせたプランを提供。これにより、ユーザーは自分のライフスタイルに合わせて移動手段を選択できます。

サブスクリプションモデルの増加によってもたらされた事業側の変化

最後にサブスクリプションモデルが普及したことによる、事業者側の変化について改めてまとめてみました。

モノ売りからコト売りへ変化

少し古いデータとなりますが、内閣府が行った世論調査(2014年)によると今後の生活において「物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」と答えた人の割合は63.1%だといいます。

対して「まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」と答えた人は31.0%であり、物質的な豊さから離れて、体験の豊かさを求める動きは今後も加速していくことになるでしょう。

とくに現在はテクノロジーの進展により、モノがデジタル化されたことで、モノではなくサービスを買う機会が増えてきました。例えば、CDやDVD、また雑誌なども、現在はスマートフォンで視聴・閲覧できるサブスクのサービスを利用する機会が多いのではないでしょうか。

サブスクリプションモデルの普及によって、モノ消費ではなくコト消費(サービスや体験)は今後もさらに進むと考えられます。

事業者側にとっての変化

サブスクリプションモデルの普及は、企業のビジネス戦略に革新的な変化をもたらしています。その中でも特筆すべきは、「モノ売り」から「コト売り」への移行です。

「コト消費」は、単に商品やサービスを購入することよりも、それを通じて得られる体験を重視する消費行動を指します。

例えば、音楽鑑賞のひとときを楽しむために自分専用にパーソナライズされたプレイリストを自動作成してくれるストリーミングサービスを選ぶ、自分だけのヘアカラーやシャンプーを製造してくれるパーソナライズヘアケアサービスを選ぶなど、商品やサービスを通じて得られる体験が重視されます。

この消費行動の変化は、物質的な所有から、体験や価値を求める傾向の強まりとともに起こりました。特に若者層では、所有よりも体験に価値を見出す傾向が強まっています。

消費者庁の分析によると、20代、30代前半の若者は消費に対して消極的になったことも明らかになりました。長期にわたるデフレで賃金アップも見込めない中、節約志向の若者は所有することを重視せず、その先にある体験に価値を見出していると考えられます。

これらの消費行動の変化は、事業者側にも大きな影響を与えました。商品やサービスの提供だけでなく、それを通じて得られる体験や価値を重視することで、顧客との深い関係性を築くことが求められています。これは、サブスクリプションモデルの普及とともに、より一層重要性を増しています。

既存顧客との関係構築がより重要な時代に

これまでの売り切り型のビジネスモデルの場合、いかに新規で購入する顧客を増やすかが大切でした。そのため企業は、広告やマーケティングなどを通じて、潜在顧客に認知してもらい、新規顧客の獲得に注力していたことでしょう。

しかし、現在は所有ではなく利用が前提となり、サブスクリプションモデルが急速に普及したことで、新規顧客の獲得ではなく既存顧客にいかに利用し続けてもらうかに注力する必要も出てきました。

従来はマーケティングや営業が主力で、カスタマーサポートは補佐的な役割が大きかったと思います。しかし「カスタマーサクセス」という言葉を聞くようになった通り、これからは商品やサービス導入後もいかに顧客に向けて能動的なサポートを行っていくかも大切な視点となるでしょう。

また顧客維持に注力する点で言うと、ファネルに代わり顧客支援の新しいモデルとして登場した「フライホイール」の考え方も役立ちます。

フライホイールでは新規顧客の獲得ではなく、既存顧客がいかに売上げを上げてくれる循環を作り出せるかが鍵を握ります。

そのため既存顧客にリピートし続けてもらったり、口コミによって新たな顧客を獲得してもらったりするためにも、カスタマーサポートに注力。サービスの継続を決定するタイミングとなる、例えば導入後6ヵ月目や、更新のタイミングなど、前述したように能動的なサポートを行う姿勢が大切といえます。

HubSpotはフライホイール理論のもとで、いかに円滑にビジネスを運営しているか

HubSpotのフライホイールモデルは、顧客体験を中心に据え、ビジネスの成長を促進する戦略です。このモデルは、顧客をビジネスのエネルギー源と見なし、そのエネルギーを利用してビジネスの成長を加速します。

HubSpotは、顧客体験を最優先に考えることで、顧客の満足度を高め、クチコミによる新規顧客獲得を促進。具体的には、顧客が製品やサービスを使用する過程で得られるポジティブな体験や感想を最大限に活用し、それを新たなビジネスチャンスに変換しています。

また、HubSpotは、顧客のニーズに応じたパーソナライズされたコンテンツを提供することで、顧客とのエンゲージメントを深めています。これにより、顧客は自分のニーズに合った情報を得ることができ、その結果、HubSpotに対する信頼と満足度が高まっているのです。

さらに、HubSpotは、顧客サービスにも注力。顧客が問題を抱えているときに迅速かつ適切に対応することで、顧客の不満を解消し、長期的な顧客ロイヤルティを構築しています。

顧客が満足すればするほど、フライホイールは速く回転し、その結果、ビジネスの成長は加速します。これが、HubSpotが顧客起点でビジネスをうまく成長させている理由です。

ここまで紹介したように、長期間サービスを利用してもらうためにも、顧客との継続的な関係構築がますます重要な時代になったといえるでしょう。

データ駆動型の意思決定

サブスクリプションモデルの採用は、ビジネスにとってデータ駆動型の意思決定を可能にします。これは、顧客の行動データが継続的に収集され、その結果、ビジネスは製品の改善やマーケティング戦略の策定に役立つ洞察を得ることができるからです。

例えば、NetflixやSpotify、Lyft(配車サービス)、Amazon Primeなどのビジネスは、テクノロジーを活用したデータ駆動型のビジネスモデルを採用しています。

これらの企業は、顧客の行動パターンを追跡し、顧客が何を求めているのか、どこで助けが必要なのか、どのように成功を定義しているのか、どのような結果を求めているのかといった重要な問いに答えることができます。

このようなデータに基づく洞察は、ビジネスにとって大きな優位性をもたらします。なぜなら、これによりビジネスは市場のニーズや機会を顧客よりも先に予測することが可能となるからです。

Netflixが、ドラマ「House of Card(邦題:ハウス・オブ・カード 野望の階段)」がヒットすることをどのようにして事前に知っていたのかという例を考えてみましょう。

Netflixはユーザーデータを見て、最も人気のあるカテゴリー、最も検索されている俳優、最も視聴パターンが多いフォーマットを特定。これらの要素を組み合わせることで、Netflixは成功のパターンを作り上げ、それを実行に移すことができました。

このように、サブスクリプションモデルはビジネスにとってデータ駆動型の意思決定を可能にし、それによって製品の改善やマーケティング戦略の策定に役立つ洞察を提供します。

これは、ビジネスが顧客のニーズをより深く理解し、それに基づいて製品やサービスを提供することで、顧客満足度を高め、ビジネスの成長を促進するための重要な手段となります。

個別化とパーソナライゼーション

ASKULの事業所向け通販サービス「ソロエルアリーナ(作業用品の定期配送サービス)」は、パーソナライゼーションの取り組みを通じて顧客体験を向上させています。特に、問い合わせ対応チャットボットの導入により、個々の顧客のニーズへの対応が可能になりました。

ASKULの問い合わせチャットボットは注文データと連携し、領収書発行、請求書再発行、注文キャンセル、配送状況確認、配送日変更などの問い合わせに対して、個々の顧客に対応した回答を提供します。これにより、顧客の業務時間の削減と効率化が実現し、コールセンターの負担も軽減されました。

これらの取り組みは、サブスクリプションモデルにおける個別化とパーソナライゼーションの重要性を示しています。顧客一人ひとりのニーズに対応することで、顧客満足度を向上させ、ビジネスの成長を促進できると言えます。

まとめ

「所有から利用へ」といったユーザーの消費行動の変化などを背景に、普及しているサブスクリプションモデル。

ただサブスクリプション自体は、1つのビジネスモデルに過ぎず、企業においてはあくまでも「顧客にどういった体験価値を提供するか」が重要となります。そのため、これまで売り切りで提供していたモノを、そのまま定額での利用に移行するのではなく、そのモノの提供によってどのような体験を提供するかまでセットで考えることが大切だといえそうです。