企業の売上げの80%は、上位20%の買い手が占めていることが一般的に知られています(パレートの法則)。

売上げを伸ばそうとする際に、すべての買い手に平等にアプローチするのは、効率の良い方法ではありません。上位20%の買い手を特定し、専用の施策を実行することで、効果的なマーケティングを行えます。

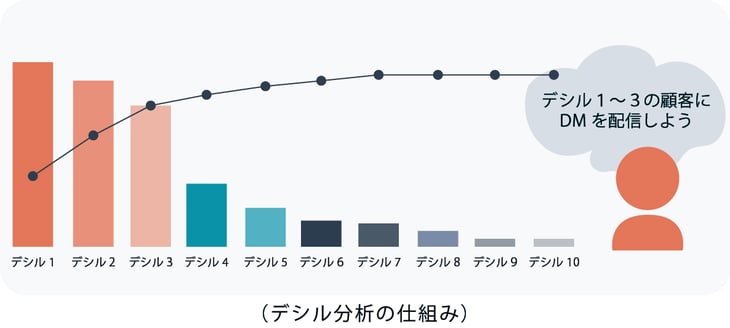

アプローチする買い手を決めるために使える手法が「デシル分析」です。購入金額に応じて買い手のリストを10分割することで、売上げへのインパクトが大きい買い手を可視化できます。

購入単価が高額になりやすいBtoB企業やSaaS企業においても、デシル分析を用いることは有効です。

そこで本記事では、BtoB企業やSaaS企業がデシル分析をどのように活用できるのか、具体的に解説します。分析のやり方も解説するので、実際に自社のデータを使ってデシル分析を試せるようになるでしょう。

優良な買い手にマーケティング予算を集中することで、効率良く売上げアップを実現できる可能性があります。ぜひ最後までお読みください。

デシル分析とは

デシル分析とは、購入金額によって買い手を10のグループに等分し、優良な買い手を見分ける手法です。デシル(decyl)はラテン語で「10等分」という意味です。

デシル分析で優良な買い手を特定することで、その買い手へ個別にアプローチできるようになります。一方、それ以外の買い手への接触はメールなどを使って低コストで済ませることで、メリハリのあるマーケティング施策を実行できます。

発展の背景とその考え方

新規の買い手の獲得にかかる労力は、リピーター獲得の5倍といわれています(1:5の法則)。だからこそ、売上げを低コストで効率良く伸ばすには、リピーター獲得に注力すべきと考える企業は多いです。

ただし、リピーターであっても購入金額が少なければ、売上げへの影響が大きいとはいえません。そこで購入金額が多い買い手を確実に見分ける手段として、デシル分析が使われています。

さらに、デシル分析を用いることで、売上げの大部分を少数の買い手が占めるという「パレートの法則」にのっとって、効果的なマーケティング戦略を立案できます。予算配分の「選択と集中」を進める意識を社内で共有することで、一貫性を持って施策を進められるでしょう。

また、デシル分析は「シンプルで分析が簡単」なのが特徴です。買い手の分析に慣れていなくても取り入れやすいため、多くの企業で活用されています。

デシル分析とABC分析、RFM分析との違い

デシル分析と混同されやすい分析に「ABC分析」と「RFM分析」があります。この3つの手法は「セグメントできるグループ数」「指標の数」などに違いがあります。

ABC分析との違い

ABC分析は一つの指標で対象を3グループに分けます。それに対してデシル分析は、対象を10グループに分けるところが違いです。

同じ「購入金額(売上金額)」という指標で分析した場合、ABC分析では上位20%のAグループ、中位のBグループ、残りCグループとざっくりと分類します。一方、デシル分析では10グループにわけるので顧客データの解像度がより高くなります。たとえば、上位10%の顧客の特徴などもつかめるでしょう。

ABC分析はそのシンプルさもあって、ビジネスシーン以外でもよく活用されています。指標も柔軟に設定可能です。一方、デシル分析はほとんどの場合「購入金額」を指標に、営業・マーケティング領域で活用されています。

RFM分析との違い

RFM分析は、顧客の購買履歴を「Recency(最終購買日)」「Frequency(購買頻度)」「Monetary(累計購買金額)」の3つの指標で分析します。それに対して、デシル分析は「購入金額」という一つの指標のみで分析します。

デシル分析やABC分析とは違い、RFM分析は多角的な分析をするため顧客のセグメントの精度が高くなるのが特徴です。たとえば「優良顧客」「成長顧客」「安定顧客」「離脱顧客」「休眠顧客」など3〜5のグループに分けられます。ただし、RFM分析はやや難易度が高く、マーケティング中級者向きです。

デシル分析を考えることがなぜ大事なのか

ペルソナ作成のときに、自社の理想的な顧客のイメージがピンとこないマーケターは少なくありません。これは、自社の顧客を何となく理解しているためです。

デシル分析を行ってデータを10分割すると、顧客の全体像やロイヤル顧客の傾向がつかめ、顧客理解が進みます。デシル分析は営業・マーケティング戦略を考える際のインサイトを提供してくれます。

理由1:売上構造の可視化をすることができる

クライアント数は膨大であり、業種も規模もさまざまです。デシル分析で売上金額を10分割すると、各グループごとにどのような業界、規模の企業が多いかがわかります。

パレートの法則のように20%の顧客の重要性が高い結果が出ても、実は企業によってデシル1(上位10パーセント)が突出していたり、デシル1〜3が均等で約20%になったりと、構成比は異なるかもしれません。多品種少量販売を行うECショップなどは、ロングテール型といって第3〜10グループまでが長くなるなど、ビジネスモデルによって独特なパターンがあります。

デシル分析を行うと自社の売上構成比のパターンがつかめ、これが営業・マーケティングを考えるうえでベースになります。

理由2:マーケティング施策の最適化をすることができる

売上げの約8割を占める優良顧客と、大きな金額は使わないが定期的に購入する安定顧客、たまに購入する顧客では、求めているサービスの水準、持っている予算、商品の理解度などに差があります。デシル上位の優良顧客を維持することは非常に重要なので、特定できたらリレーションシップに力を入れるマーケティングを実施します。

デシル4〜6などの安定顧客の中には、将来優良顧客になりうる企業も含まれています。そのため、より高機能なプランへのアップグレードを促したり、関連性の高いプランへのアップセル・クロスセルを行うために、顧客の成功事例の共有などを積極的に行わなければなりません。

デシル8〜10の顧客には、商品サービスの理解が浅い顧客、商品サービスに満足していない顧客などが混在しています。クーポンの発行、ウェビナーの案内など商品サービスの理解度を高めてもらうマーケティング施策を考えるとよいでしょう。

デシル分析によって顧客を10段階に細かく分けることで、各セグメントにあうマーケティング施策を展開できます。

理由3:リソース配分の効率化をすることができる

マーケティング予算は限られています。その中で売上げを伸ばしていくためには、売上げに大きく貢献している顧客グループ(デシル1位〜3位など)に対してリソースを集中的に投入することが最も効果的。結果としてROI(投資対効果)を最大化できます。

もちろん、それ以外の顧客も重要であり、全体に向けたマーケティング施策の対象になりますが、個別施策におけるリソース配分の順位は、デシル上位>中位>下位。なぜなら、売上げに貢献していない顧客グループに同じようにリソースをかけても、一般に費用対効果が悪い結果になるからです。

デシル下位のグループに対しては、メールマーケティングなどコストを押さえつつ情報提供やイベント案内など、底上げを目的としたマーケティングを行うことが重要。このような仕分けもデシル分析の結果があれば、正しく行えるでしょう。

デシル分析をいつ活用したらよいか

デシル分析は、営業・マーケティング領域では「優良顧客の特定」「新規顧客開拓のデータベース作成」「マーケティング施策の効果測定」「定期的な顧客分析」などのシーンで活用されています。

優良顧客の特定や維持に向けた分析のとき

デシル分析がもっともよく使われる目的は優良顧客の特定です。デシル分析を行えば、シンプルに現在の累積売上の上位顧客が10グループに分けて表示されるので、自社の製品・サービスを活用いただいている顧客グループがすぐわかります。ビジネスモデルによって異なりますが、一般には上位10〜40%までの顧客の売上げが核となっているでしょう。

上位顧客のニーズを特定し、全顧客に対して均等にマーケティングを行うのではなく、優良顧客維持のためのリソースをふんだんに注ぎ込んだマーケティング施策を企画することが重要です。

たとえば、オンラインで完結するビジネスであればロイヤリティプログラムを活用し、優良顧客へのリウォード(特典、ポイントなどの割引、関連サービスの割引)などにより顧客との関係を維持することが有効です。

典型的なのが「楽天市場」でしょう。購入金額による積極的なポイント付与やグループ企業が提供するさまざまな特典により、楽天経済圏に顧客をとどめることに成功しています。

BtoBの場合、ロイヤリティプログラムはそれほど効果的でなく、営業担当者やカスタマーサポート部門のフォローが重要です。SaaSであればカスタマーサクセス部門にロイヤル顧客担当者を設けて、お客様の声を開発部門に反映させ、機能をよりよく改善していくことが、優良顧客との信頼関係強化につながるでしょう。

新規顧客の獲得戦略を考えるとき

新規顧客獲得でもっとも重要なのはターゲティングです。年間売上高の上位顧客も下位顧客も、実はセールスやマーケティングのプロセス自体はあまり変わりません。これは、マーケティングや営業現場ではよく知られています。

マーケティング部門なら、チャネルの特定、コンテンツの内容に活かせます。デシル分析によって売上上位の顧客グループ、安定取引が続いている中位のグループ、あまり活用しない下位グループそれぞれペルソナとカスタマージャーニーを作成しましょう。

各グループの価値観や情報収集の方法を特定することで、新規獲得のためのマーケティングチャネルやコンテンツ企画が容易になります。基本は上位〜中位グループの活用しているメディアにリソースを投下すること。ただし、マーケティングには顧客のすそ野を広げる役割もあるので、下位グループに対してもSNSなどの汎用的なメディア(SNS)、自社ブログを通じて認知度を高めるコンテンツを作成していきます。

一方、営業部門なら、ロイヤル顧客の特徴をもとに有望な新規顧客リストを作成し、実力のある営業チームに担当してもらいましょう。売上上位10%の顧客には特定の傾向があります。たとえば、BtoBであれば広告代理店が多い、自動車メーカーが多いなどの業種、担当部門、企業規模、エリアといった傾向がわかれば、新規のターゲットリスト作成に生かせます。

その営業リストを、会社の中でも営業力のあるチームに担当してもらうことで、ロイヤル顧客になりうる可能性の高い顧客に効率よくアプローチできるでしょう。

定期的な顧客分析を行いたいとき

デシル分析を定期的に行うと、デシルの10分割した層に変化が見られます。業界の景気の状況もあれば、自社のプロダクトに対する満足・不満足によって入れ替わることもあるでしょう。定期的なデシル分析上位グループ、中位グループ、下位グループの変化がわかると適切なマーケティング戦略をたてられます。

上位に新しい業界が増えているのであれば、それは有望な成長業界です。前述のようにリスト作成する前から、このようなトレンドを営業現場にフィードバックすることが大切です。

また、商品ごとに定期的なデシル分析を行うことで、プロダクトライフサイクルのステージを特定できます。一般に以下のような「キャズム」を超えると、顧客層は大きく変化します。SaaSもコロナを機にアーリーマジョリティ層が増えている企業が多いでしょう。

ボリュームゾーンの顧客層がつかめれば、それに合わせてマーケティング施策も変えることができます。逆に定期的な分析を行わないと、思い込みで昔の顧客イメージのままマーケティングを進めるリスクがあるので気をつけましょう。

マーケティング施策の効果測定を行いたいとき

たとえば、BtoCの食品や化粧品など、広告宣伝の影響が出やすい商品は、キャンペーン直後にデシル分析を行うことで効果測定ができます。

BtoBの場合、マーケティングが売上げに反映しないケースも多いのですが四半期、半年に1回のペースで分析することで一定の効果を測定できます。

SaaSのような月額サブスクリプションであれば、上位プランへの移行キャンペーン(特典をつけることで高いプランを勧める)などの結果は比較的反応が速いため、直後のデシル分析も有効。たとえば、デシル4〜6の層を対象に上位プランへのアップグレードキャンペーンを行い、キャンペーン前とキャンペーン後2カ月後のデシル分析結果を見比べてみましょう。

以前よりもデシル2〜3の棒グラフが長くなっていれば、キャンペーンの成功といえるでしょう。デシル4の層には効果があって、「デシル5〜6には影響がない」という結果もあります。

このようにマーケティングキャンペーンに対するデシル分析の10グループごとの反応を見ると、ある施策が特定のグループに効果を発揮することがわかったり、逆に反応が見られないグループを見つけたりすることもできます。マーケティング施策の効果を検証するための重要なインサイトが得られるでしょう。

デシル分析のやり方

デシル分析は、エクセルなどの表計算ソフトを使って簡単に行えます。特別なツールは必要ありません。

デシル分析のやり方を、仮のデータを使ってスクリーンショットをまじえながら解説します。

ステップ1:顧客名と購入金額をリスト化する

(顧客名と購入金額のリスト)

まずは買い手ごとの購入金額を表計算ソフトに入力します。複数回の購入がある場合は、合計金額を入力しましょう。

ステップ2:購入金額順に並び替える

(購入金額順に並び替えたデータ)

表計算ソフトの機能を使って、購入金額の順番に並び替えます。大きな売上げをもたらしている買い手をひと目で把握できるため、これだけでも有用なリストです。

ステップ3:デシル1〜10に分類する

(デシル1〜10に分類したデータ)

並べ替えたリストを10のグループに等分割し、上からデシル1〜10に分類します。顧客数が10で割り切れない場合は、残りはすべて最も優先度が低い「デシル10」に入れましょう。

ステップ4:デシルごとに購入金額を計算する

(デシルごとに購入金額を計算した結果)

デシル1〜10に分類したリストに基づいて、以下の項目を算出します。

- 購入金額

- デシルごとの購入金額の合計

- 購入金額比率(デシルごとの購入金額の合計が、全体に占める割合)

- デシルごとの購入金額の合計 ÷ 購入金額の合計

- 累計購入金額比率(各デシルまでの購入金額の合計)

- 各デシルまでの購入金額の合計 ÷ 購入金額の合計

- 1人あたりの購入金額平均

- 各デシルの購入金額の合計 ÷各 デシルの顧客数

このデータの場合、デシル2までの累積購入金額比率は86.8%です。売上全体の80%を上位20%の買い手が占めるという「パレートの法則」に近い結果となっていることが、確認できました。

ステップ5:グラフ化して戦略を考える

(デシル分析のグラフ)

算出したデータを用いて、グラフを作成します。どのデシルの買い手がどれだけの売上げをもたらしているのかを可視化できます。

大きな売上げをもたらしている優良な買い手について、以下のような項目でさらに分析を行い、マーケティング戦略を考えましょう。

- 業種

- 企業規模

- 購入頻度

優良な買い手に対しては、企業ごとに営業担当を配置してヒアリングを行ったり、専用サービスを提案したりして、重点的にアプローチしましょう。人手とコストをかけてでも手厚くフォローすることで、より大きな売上げを目指せます。

デシル分析の活用方法とシーン

BtoB企業やSaaS企業がデシル分析をどのように活用できるのか、具体的なシーンを4つ紹介します。

活用方法とシーン1:サブスクリプションSaaSビジネス

(digima公式ホームページ)

サブスクリプション型のサービスを展開しているSaaS企業は、デシル分析を活用しやすいでしょう。

たとえば、住宅・不動産業界に特化した営業支援ツール「digima」のような、月額制のサービスを提供しているビジネスです。

サブスクリプションサービスを提供するSaaS企業が売上げを伸ばすためには、例として以下のような手段が考えられます。

- 契約者を増やす

- 上位プランの契約者の割合を増やす

- 解約を防止する

デシル分析をすることで、こうした施策をより具体的に考えられるようになります。優良な買い手に対しては、以下のような施策が考えられるでしょう。

- 契約者を増やすための施策

- 買い手企業の他部署やグループ企業に営業する

- 解約防止と上位プラン加入のための施策

- 要望されている機能を優先的に実装する

SaaSビジネスでは、買い手の要望に応えて機能を拡充していくことが大切です。しかし、手当たりしだいに対応していたのでは、開発リソースが足りなくなってしまいます。デシル分析を使えば、「すぐに対応すべき買い手」が特定できるので、開発の優先順位づけにも役立つでしょう。

一方、優良な買い手以外に対しては、以下のように低コストで一斉にアプローチできる施策が有効です。

- メルマガ配信(課題解決の成功事例をアピール)

- 上位プランの無料お試しキャンペーンの実施

- SNSでサービスの機能を紹介

購入金額が少ない買い手は、SaaSサービスの社内利用がまだ浸透しておらず、少人数のみが試験的に利用している可能性があります。メルマガで成功事例を紹介し、課題解決のイメージを持ってもらうことで、社内利用を広げてもらいやすくなるでしょう。

活用方法とシーン2:BtoBのECビジネス

(モノタロウ公式ホームページ)

BtoBのECビジネスを行っている企業も、デシル分析を効果的に利用できます。たとえばモノタロウのように、企業向けにECサイトを展開している場合について考えましょう。

デシル分析で判明した優良な買い手に対しては、以下のような施策が有効です。

- 買い手の業種向けの製品を充実させる

- 病院、教育機関、ショッピングモール、工場など

- 個別に営業担当をつける

- 必要としている製品のヒアリング

- まとめ買いによる特別価格を提案

優良な買い手向けの製品を充実させることは、リピーターとして長く購入し続けてもらうために効果的でしょう。

一方で、優良な買い手以外に対して低コストで行える施策としては、以下のものが考えられます。

- メルマガ

- 新製品入荷のお知らせ

- 売れ筋製品の紹介・レビュー

- メールでクーポンコード配布

- 送料無料やポイント2倍キャンペーン

ECサイトでの購入金額が少ない買い手は、利用回数が少ないか、少額の製品しか購入していないかのどちらかです。新製品や売れ筋製品の情報を定期的にメールで発信することで、自社サイトでの購入が増える可能性があります。

また、クーポン配布やポイント2倍キャンペーンといった施策は、買い手の購買意欲を高める効果があります。このようにメールによる買い手との接点を増やすことで、コストを抑えつつリピートや購入金額アップの機会を作ることが可能です。

活用方法とシーン3:企業向け通信機器販売ビジネス

(富士通株式会社 公式ホームページ)

企業向けに通信機器を販売している場合にも、デシル分析を活用できます。たとえば富士通株式会社のように、法人向けのパソコンやサーバーなどを販売している企業です。

優良な買い手に対しては、以下のような施策が考えられるでしょう。

- 大口の買い手向けの新しい料金プランを作る

- 個別対応を充実させる

- 特定企業の専用サービスを開発

- 新機種への交換サービスを充実(手数料の割引、データ入れ替え代行など)

- サーバーやシステムのコンサルティング

また、大規模に通信機器を購入している買い手からは、社内システムやネットワーク関連の要望も出てくると想定できます。

- サーバー

- 基幹システム

- インターネットや電話の回線

これらに関するコンサルティングを提供することで、買い手企業のインフラ整備の計画を担えます。その結果、自社製品を導入してもらいやすくなるうえ、長期的な契約につながる可能性が高まるでしょう。

優良な買い手以外に対しては、契約台数アップのために、広範囲に向けたキャンペーンを行うのが効果的です。

- ボリュームディスカウントキャンペーン

- 100台契約するごとに月額料金30%オフ

- 期間限定のデータ通信量アップキャンペーン

- 1カ月間、データ通信量を10GBから30GBまで無料で増量

こうしたキャンペーンを行うことで、パソコンや携帯電話の契約台数の増加を狙えます。また、データ容量が多い上位プランへのアップグレードを促せるでしょう。

活用方法とシーン4:企業向け人材教育ビジネス

(ZENFORCE公式ホームページ)

企業向け人材教育ビジネスにおける、デシル分析の活用例を解説します。IT・SaaS営業のキャリアスクールを展開しているZENFORCEは、企業向けの研修・教育ビジネス企業の一例です。

企業向け教育ビジネスの場合は、デシル分析で判明した優良な買い手に対して、以下のような施策が考えられます。

- 特定企業専用の人材育成プランを提案

- 人材採用についてコンサルティング

購入金額が多い買い手は、社内研修の多くを自社に委託している場合があるでしょう。研修を請け負うだけでなく、一貫した人材育成をプランニングして提案することで、長期的な取引につなげやすくなります。

また、新卒・中途採用に課題がある企業は少なくありません。採用に関するコンサルティングもあわせて行うことで、売上げアップやリピートにつなげられます。

優良な買い手以外に対しては、以下のような施策が考えられます。

- 人材育成の最新動向を解説するウェビナーを開催

- インタビューや事例を紹介するメルマガを配信

- オンラインの無料講義を開催

人材育成に関する課題が何なのか、まだ明確になっていない企業は多いでしょう。人材育成の最新動向を解説するセミナーを行うことで、買い手が課題を認識し、自社が提供する人材教育サービスに関心を持つきっかけを作れます。

オンラインでのセミナー(ウェビナー)であれば、低コストで実施できるため、優良な買い手以外に対する施策として適しています。オンラインで無料講義を開催し、実際にどのような教育を行っているのかを体験してもらうのも、新規契約を獲得するために有効な方法です。

デシル分析の際に活用できるツール例

デシル分析は、データ数が少ない場合はExcelでも十分ですが、膨大な顧客データを扱う場合は、BIツールの使用もおすすめです。以下におすすめのツールを4つ紹介します。

※なお、製品の概要や価格は、すべて2025年1月25日時点の情報をもとにしています。

Excel / Google スプレッドシート

(出典:無料のオンライン スプレッドシート ソフトウェア: Excel | Microsoft 365)

提供企業:Microsoft

概要:Excelでもデシル分析が可能です。複数シートのデータを収集・分析しグラフ作成まで行えます。オンライン版もあるので、ブラウザ上でも利用可能。近年のExcelには「Copilot」というChatGPTと同じAIが組み込まれており、効率よく作業できます。

- Officeに慣れている人にとってハードルが低い

- デスクトップ、モバイル、ブラウザで利用できる

- AIを活用してもMicrosoft内にデータがとどまり安全

価格:プランは「個人向け」「一般法人向け」「エンタープライズ」「教育機関向け」の3つ。さらに一括年払いか月額払いかで価格が異なります。

|

プラン名 |

価格 |

機能 |

|

Microsoft Excel 無料 |

無料 |

● 1人使用 Excel for the web |

|

Microsoft 365 Business Basic |

712円 /ユーザー/月 (Teamsなし) 899円/ユーザー/月 (Teamsあり) ※いずれも年払い換算 |

※最大300人の従業員のID、 アクセス、ユーザー 管理可能 |

|

Microsoft 365 Apps for business |

1236円/ユーザー/月(Teamsあり) ※年払い換算 |

●最大300人の従業員で利用可能 |

|

Microsoft 365 Business Standard |

1536円/ ユーザー/月(Teamsなし) 1874円/ユーザー/月 (Teamsあり) ※いずれも年払い換算 |

Web版とモバイル版のWord、Excel、PowerPoint Outlook、 Microsoft Teams でのチャット、通 話、 ビデオ会議 |

|

Microsoft 365 Business Premium |

2961円 /ユーザー/月(Teamsなし) 3298円 /ユーザー/月(Teamsあり) ※年払い換算 |

高度なID およびアクセス管理 |

(Microsoft公式サイトのTeamsが含まれるプラン・Temasが含まれないプランをもとに当社で表作成)

※2025年1月25日時点の情報です。

※エンタープライズについては公式サイトをご覧ください(比較表ダウンロードも可能)

(出典:Google)

提供企業:Google

概要:Google スプレッドシートでもデシル分析が可能です。スプレッド上でデータベースを作成し分析できますし、Excelをスプレッドシートに変換して活用することもできます。また、サードパーティ (Salesforce、Asanaなど)のデータを 読み込むことも可能です。

- スマートフォン、タブレット、Webブラウザで利用できる

- 複数のメンバーでデータを閲覧・編集できる

- インターネット接続がない環境でも活用できる

価格:個人利用は無料ですが法人プランは有料。4種類のプランがあり、年払いと月払いでがあります。以下の表は年払いの場合のプランごとの価格です。

1ユーザーあたり月 800円の「Business Starter プラン」、月1600円「 Business Standard プラン」、月額2500円「Business Plus」、見積が必要な「エンタープライズプラン」の4種類があります。

(出典:Google)

※2025年1月25日時点の情報です。

Python

(出典:Python)

提供組織:Python Software Foundation

概要:Python(パイソン)はプログラミング言語のひとつです。プログラミング言語の中では比較的平易であり、勉強時間にもよりますが初学者でも2〜3カ月程度で基礎文法習得ができるといわれています。

Pythonはライブラリ(目的に応じた関数のパッケージ)が豊富なところが特徴であり、いろいろなデータ分析に活用可能です。デシル分析を行う場合は、データ分析に特化したライブラリ「Pandas」などを活用します。

Pandasだけでもデシル分析はできますが、大規模なデータをデシル分析する場合は数値計算に特化した「NumPy」、高度なグラフ作成にしたい場合はグラフ作成に特化した「 Matplotlib」などのライブラリを組み合わせることができます。

- 大規模なデータを高速で処理

- 初心者でも習得しやすいプログラミング言語

- コミュニティが活発・初心者でも参加できる

価格:無料でダウンロード可能

※上記は2025年1月25日時点の情報です。

Tableau

(出典:Tableau (タブロー) | BIと分析のためのソフトウェア)

提供企業:Tableau Japan 株式会社(Salesforceグループ)

概要:Tableau(タブロー)はBIツールであり、Excel、Googleスプレッドシート、クラウドサービスなどのデータを自動連携させてデータ分析ができるツールです。デシル分析も毎回、最新のデータにもとづいた分析が可能です。

ドラッグ&ドロップの簡単な操作で高速で結果を出せるところも長所。日本でも人気が高く、IT製品の比較サイトITトレンドの「年間ランキング2024年BIツール」では、1位にTableau Desktop、3位にTableau Server、4位にTableau Cloudが入っています。

複数の製品がありますが、データ分析に活用する主要な製品は以下4つです。

- Tableau Desktop:データを探索、視覚化、分析

無料トライアル版あり

- Tableau Cloud:クラウドベースの AI 搭載ソリューション

- Tableau Prep Builder:分析用データの結合、整形、クリーンアップ

無料トライアル版あり

- Tableau Server:オンプレミス・パブリック クラウドに最適

価格:Tableauの価格は、「エディション」と「ライセンス」の組み合わせで決まります。組織向けのエディションは「Tableau」「Enterprise」「Tableau+」の3種類です(Tableau+のみ要見積)。

公式サイトで「Tableau」または「Enterprise」のエディションを選択し、ライセンス・個数を選びカスタマイズすると見積額が表示されます。ライセンスごとに利用できる製品パッケージ(表右)が異なりますが、データ分析をする場合Tableau Creatorは必須です。

※2025年1月25日時点

|

ライセンス名 |

エディションごとの価格 |

利用できる製品 |

|

Tableau Creator データ準備~ダッシュボード作成、共有までカバーする製品スイート |

Tableau:9000円/ユーザー/月 (請求は 1 年単位で 10万8000円 ) -------------------------------------------------------- Enterprise:1万3800/ユーザー/月 |

Tableau Desktop Tableau Prep Builder Tableau Pulse Tableau Cloud の Creator 1 ライセンス |

Tableau Explorer他のユーザーが作成したデータソースを、AIを活用し探索、ビジュアライゼーション、ダッシュボード作成できる製品スイート |

Tableau:5040円/ユーザー/月 請求は 1 年単位 で6万480円 -------------------------------------------------------- Enterprise:8400円/ユーザー/月 ( 請求は 1 年単位 で10万800円) |

Tableau Pulse Web 編集 Tableau Cloud の Explorer 1 ライセンス |

Tableau Viewerダッシュボードやビジュアライゼーション、AI によるインサイトの表示と操作をセキュアな環境で行えるプラットフォーム。 |

Tableau:1800円/ユーザー/月 (請求 は1 年単位 で 2万1600円 ) -------------------------------------------------------- Enterprise:4200円 ユーザー/月 (請求は 1 年単位 で 5万400円 ) |

Tableau Pulse Tableau Cloud の Viewer 1 ライセンス |

(出典:Buy Tableau)

※上記4ツールの概要や価格は、すべて2025年1月25日時点の各社公式サイトの情報をもとにしています。最新情報については公式サイトをご確認ください。

まとめ

デシル分析は、自社にとって優良な買い手を見分けるための手法です。買い手のリストを購入金額の多い順に並べ替え、10分割するというシンプルな手法で、優良な買い手を割り出せます。買い手の分析に慣れていない企業でも、比較的簡単に取り入れられるでしょう。

取引金額が高額になりやすいBtoB企業やSaaS企業にとって、すべての買い手に平等に営業やマーケティングを行うのは効率的ではありません。自社にとってどの買い手の重要度が高いのかを把握してから、個別の戦略を考えるべきです。

マーケティング施策の立案に役立てるために、デシル分析を活用してみてはいかがでしょうか。