最近は、ニュースでも「カシオが顧客中心のバリューチェーンへ変革、Gショックを190万通りにカスタマイズ」「日本農業が輸出型バリューチェーンで日本の農業を元気に」など、よくバリューチェーンの記事を見かけます。

とはいえ、バリューチェーンと言われても具体的にピンとこない人も少なくないのではないでしょうか? 「ほぼサプライチェーンと同じ意味では?」「要は事業構造のこと?」と解釈している方も多いでしょう。

さまざまなメディアで、ほぼサプライチェーンと同義語として扱われているので、それもあながち間違った解釈ではありません。ただし、Michael Porter(マイケル・ポーター)氏が提唱したバリューチェーンの本質とアプローチ方法を知っていると、より事業活動を戦略的にとらえることができるようになるでしょう。

本記事ではバリューチェーンとは何か? 間違われやすいサプライチェーンとの違い、バリューチェーン分析の方法、活用例などを解説します。

バリューチェーンとは?

バリューチェーンとは、1985年に米国の経営学者Michael Porter氏(以下、ポーター氏)が、著書『Creating and Sustaining Superior Performance』(邦題:『競争優位の戦略』の中で説明した概念です。

バリューチェーンとは、ビジネスの全てのステップを「価値を生み出す活動の一続き」だと見なす考え方です。この視点から、商品やサービスがどの段階で価値を増しているかを調べてみます。そして、その結果を活かして、全体の流れが最も効果的になるように改善しようとする考え方です。

発展の背景

1985年、ハーバード大学教授のポーター氏は、著書で有名な氏の3つの基本戦略、「コストリーダーシップ戦略」「差別化戦略」「集中戦略」とともに、バリューチェーンという概念を紹介しました。

自社の競争優位性を見だしたり、他社の強み・弱みを分析できるバリューチェーンは、3つの戦略のいずれかを進めるうえで有用としました。

バリューチェーンは、経営戦略プランニングのための強力な分析ツールとして、経営領域で多くの企業で活用されるようになります。

(出典:http://www.japanspeakerbureau.com/)

1990年後半から急速にグローバル化が進んでいくと、グローバル・バリュー・チェーン(GVC)という考え方が急速に浸透します。

原材料の調達、製造拠点はもとより、本社機能も税金が安い地域におくなど、企業の事業活動を世界で分業する企業が激増しました。ポーター氏の提唱したバリューチェーンの本質は変わりませんが、ワールドワイドな視点でバリューチェーンを構築したり、分析したりする必要が出てきます。

そして、近年はCSR、ESGsという概念が世界の企業経営の潮流になりつつあります。産業による自然破壊は昔からありましたが、グローバル化により加速したこともあり、特にグローバル企業には持続可能な経営、バリューチェーンの再構築が求められるようになります。

これは、顧客にとっての「価値」が、企業の社会性まで拡張したということでもあります。

美味しい食べ物も美しいファッションも、地球の自然を壊したり、見知らぬ国の労働者を搾取したりするうえで成り立っているなら価値は低くみなされるでしょう。自然環境にやさしい事業活動、人権に配慮した経営を進める企業の商品の価値が高いとされるようになりつつあります。

このように「価値」とは、社会の変化、ビジネス環境の変化によってかなり変わっていくものです。バリューチェーンを分析する際の指標も変えていく必要があります。

事業成長の柱になるその考え方

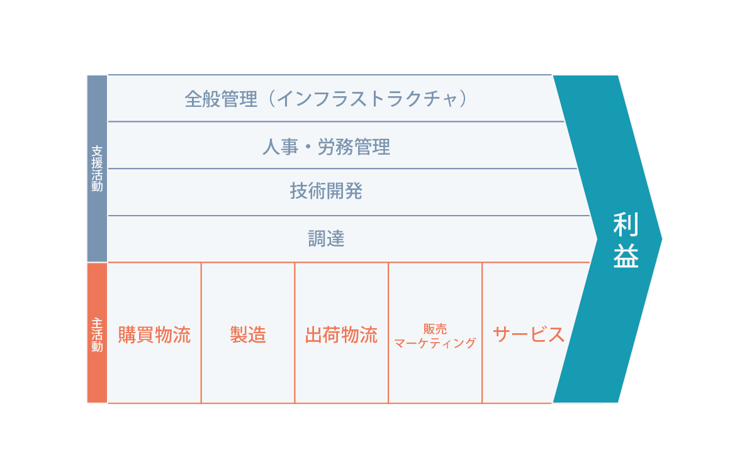

ポーター氏は、事業活動とは購買した原材料等に対して、各プロセスにて価値(バリュー)を付加していく活動であるととらえました。

企業内部のさまざまな活動を相互に結びつけ、単独のプロセスではなく価値の連鎖自体が、大きな付加価値をもたらすというコンセプトです。なお、ビジネス用語の付加価値とは、ほぼ粗利に近い概念です。

(売上げ)-(主活動および支援活動のコスト)=利益(付加価値)

そして、事業活動の中で価値創出に直接的に貢献している機能は「主活動」、その活動をサポートする機能は「支援活動」として分類し、主活動の効率を上げるか競合他社との差別化を図ることで、企業の競争優位は確立すると考えました。

このバリューチェーンの考え方は、さまざまな企業、業界、地域、国などに応用できます。

ポーター氏は、上記のフレームワークを製造業、サービス業向けに提唱していますので、違う業界のバリューチェーン構造については、こちらのサイトなどで近いフレームワークを探すとよいでしょう(SaaSバリューチェーンは後述)。

企業のバリューチェーンを構成する要素2つ

ここでは、バリューチェーンを構成する主活動と支援活動を具体的に解説します。

Primary activities(主活動)

企業の商品・サービスの付加価値を高め、競争優位を生み出す主活動は以下5種類です。

- 購買物流(インバウンドロジスティクス):原材料や部品の受け入れ、倉庫保管、在庫管理に関する活動

例:自動車メーカー・トヨタは、「ジャスト・イン・タイム方式」と呼ばれる生産システムを確立しています。

自動車生産の各工程で必要なものを、必要なタイミングで、必要な分だけ、流れるように停滞なく生産を行う考え方によって、部品供給と、製品の組み立てを最適化しています。

- 製造: 原材料や部品を完成品にするための活動

例:Appleはこの領域で特に優れており、高品質な製品を設計し、それを大量生産する能力を持ったサプライチェーンを確立しています。

Appleは生産設備を所有していないため、ハードウェア製造を外部委託。その中心的存在は、中国やインドです。アジア諸国では人件費を抑えることができ、最終的に製造コストを削減できます。

- 出荷物流(アウトバウンドロジスティクス): 梱包、仕分け、出荷などの物流に関わる活動

例:アマゾンは強力なアウトバウンドロジスティクスを持ち、製品を迅速に消費者に配送することで優位性を確立しています。

Amazonのアウトバウンド物流は、世界中の175か所にあるフルフィルメントセンターを活用して展開されています。これらのフルフィルメントセンターでは、在庫管理がロボット技術によって効率化され、完成品の保管、移動、配送といった作業が行われています。

- 販売・マーケティング:

マーケティング、販売、セールス プロモーション、広告、価格戦略など、製品・サービスのマーケティングおよび販売に関する活動

例:コカ・コーラはブランド認知度を活かして、全世界でマーケティングとセールスの活動を展開しています。

コカ・コーラのロゴは、消費者に認知され、親しまれている企業ロゴの1つです。消費者の関心を惹き、ブランドアイデンティティを確立するために、さまざまなチャネル(デジタルチャネル、ソーシャルメディア、紙媒体、屋外広告など)で広告展開に取り組んでいます。

- サービス: 製品を納品したあと、購入者のために提供するすべての活動。設置、トレーニング、品質保証、修理、カスタマーサービスなど。

例:IBMはB2B市場でアフターサービスの提供に力を入れており、顧客に提供できるブランド価値を高めています。

現代の消費者は、販売後のサービスをマーケティングや販促活動と同等に重視しています。不十分なサポートによって生じるネガティブなクチコミの影響力を、ブランドの評判維持のうえで無視できません。IBMが提供する販売前および販売後のサービスは、顧客ロイヤルティ育成のうえで重要な役割を果たしています。

Support activities(支援活動)

Support activities(支援活動)とは、主活動をより効率的に行えるようにサポートする以下の4種類の活動を指します。

- インフラストラクチャー:会計、法務、経理、総務、経営企画、管理、広報、品質保証などの活動

例:トヨタ自動車は「トヨタ生産方式」を組織全体に浸透させることで、生産効率と品質を向上させています。

「トヨタ生産方式」は、「異常が発生したら機械がただちに停止して、不良品を造らない」という考え方と、各工程で必要なものだけを、必要なときに、必要なだけ生産する「ジャスト・イン・タイム」の2つの考え方が柱です。この基本思想により、顧客の要望に合った車を1台ずつ確かな品質で手際よく、タイムリーに製造することを可能にしています。

- 技術開発:設計、設備、テスト、検証、技術支援などの活動

例:Googleなどのテクノロジー企業はこの領域で非常に活発で、新しい技術の開発により自社の競争力を向上させています。

Googleは世界中に40以上のデータセンターと約100万台のサーバーを持っていると推定されています。これらは電力使用効率が非常に高く、他の主要な競合企業と比較したときに、競争上の優位性になっていると考えられています。

- 人事労務管理:人材の採用、教育、育成、モチベーション向上、評価などの活動

例:コンサルティング企業のマッキンゼーは人材開発に力を入れており、高品質なサービスを提供するための基盤を築いています。

採用、選考、研修、報酬制度、パフォーマンス管理など、人事のさまざまな要素を評価・分析しています。また、採用・研修コストとそれに対するリターンを分析することで、コスト削減を図ることも可能です。マッキンゼーが従業員一人が持つ才能に大きく依存していることから、「人事労務管理」の重要性はますます高まっています。

- 調達:外部調達先の決定、入手コストの最適化、事業計画に合わせた調達活動

例:マクドナルドはグローバルな調達ネットワークを持っており、各地域で最適な食材を最良の価格で調達しています。

バリューチェーンでの調達とは、商品を作るために必要な機械や材料などを買うことです。マクドナルドの場合、数多くの工程があるので、食材を仕入れるところから、調理するところ、そして販売するところまで、全ての工程で価値を最大化するために、何をどこで調達するかをよく考えながらプロセスを進めています。

企業に「間接部門」という言葉があるように、直接的に利益の増減に影響しない活動をイメージするとわかりやすいでしょう。

バリューチェーンとサプライチェーンとの違い

ここでは、バリューチェーンとサプライチェーンとの違いを解説します。

バリューチェーンとサプライチェーンは、かなり重複している領域が多く、同じ意味で使われることも多いのですが、そもそもの視点とアプローチ方法が違います。

供給視点vs.バリュー(価値)に焦点

ざっくりいえば、川上からのアプローチと川下からのアプローチの違いです。バリューチェーンは、顧客の価値を起点として、事業活動の価値を分析していきます。価値の連鎖自体に価値があるという考え方です。

例えば、あまり使わない機能を製品・サービスにたくさんつけても、かえって使いづらいサービスになったり、無駄な機能によってコストアップにつながったりするので価値提供にはなりません。顧客価値の観点からいえば、このような機能はカットしてシンプルなプロダクトにしようという発想が生まれます。

一方、サプライチェーンは供給の最適化に焦点がおかれます。いかに納期を短縮するか、在庫を減らすか、顧客の需給予測に対応してコストを削減しながら、製品・サービスの供給を最適なタイミングで消費者に届けるまでに、主眼がおかれがちです。

スタートアップ日本農業社では「日本の果物の味は海外より格段に美味しい」ことにグローバルでの競争優位性を見出し、輸出型バリューチェーンを構築して東南アジアでシェアを伸ばしています。

美味しい→競争力がある→海外販路を開拓する→輸出に特化したバリューチェーンを構築し、海外に特化するという集中戦略をとっています。このように価値に焦点をおくと、新たな事業創造の機会を生み出しやすくなります。

日本の果物の美味しさに競争優位性を見出し輸出バリューチェンを構築ー日本農業

(出典:株式会社日本農業)

また、カシオ計算機株式会社の「G-SHOCK」は、発売以来35年以上世界で愛され続け、世界で累計1億個以上も売れている時計ですが、2021年秋にはさらにファンの期待にこたえて「MY G-SHOCK」シリーズを発売。

自分で好きなパーツを組み合わせてGショックを作る楽しさ、オリジナリティを表現できる喜び、さらに発注から何週間かかかることも待つ喜びととらえた、顧客体験を起点としたバリューチェーンを構築しました。

190種類のG-SHOCKを提供するために、業務プロセス全体を見直し、複数のシステムをAPIで連携させました。このようにバリューチェーン変革はサプライチェーンも抱合します。

例:顧客体験起点のバリューチェーンへ変革したG-SHOCK

(出典:カシオ計算機株式会社)

良い品を安くvs.価値に見合った価格

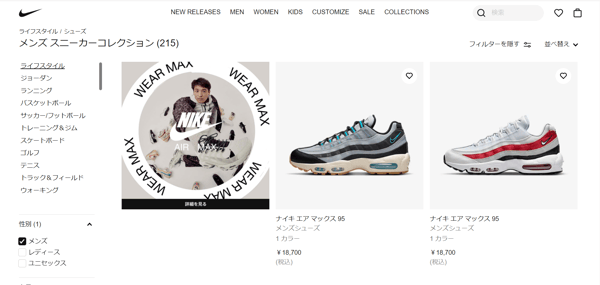

NIKEの商品が高価格でも支持されるのは、品質だけではなく、スポーツを愛し、スポーツマンを尊敬し応援している姿勢にフィロソフィーを感じるからかと思います。

スターバックスは珈琲の美味しさだけでなく、醸し出す居心地のよさ、スタッフの接客のよさなども料金に含まれているでしょう。このような目に見えないカルチャー、企業哲学も顧客にとっては価値となります。

原材料費はライバル企業と変わらないかもしれません。メーカーならば、作っているのはおそらく新興国でしょう。

しかし、各事業活動で生み出される有形・無形の価値、事業活動の価値の連鎖そのものが生み出す価値をトータルで俯瞰してみると、各プロセスの価値の合計以上の大きな価値が生まれます。価値に見合った価格が高価格になることがあります。

NIKEのスニーカー

(出典:NIKE)

一方、日本では100円ショップに、外国なら(新興国ですら)価格が数倍以上はする商品があふれています。正直、包丁、カミソリなどの切れ味、フォルムの美しさを見ると、これを海外で日本の鍛冶の歴史ストーリーを付加して展開すれば、高級ブランド品と見なされるのではないかと思うほどです。

果たして、日本の企業は自社の事業活動の優位性を、他社と比較して正しく把握しているのか心配になるほどです。サプライチェーンという発想にとどまると、コスト削減、リードタイムを短縮し、需要に応じた完成品の納品までを最適化できますが、顧客の価値という視点を持たないと良い品を安くという発想になりがちです。

バリューチェーンにおいては、マーケティング、販売、サポートまでふくめたすべての活動が生み出す価値をとらえて、さらにその「価値連鎖に見合った価格」を設定します。

良い品質の商品を、価値に見合った価格で提供する考え方です。

プロセス オペレーション マネジメントvs.ビジネス マネジメント

業務管理的vs.経営戦略的と言い換えてもよいでしょう。サプライチェーンは、完成品・完成サービスができあがる前工程での効率化を重視する傾向があり、コスト面以外の競争優位性にあまり目がいかず、どちらかといえば業務管理的な戦略です。

バリューチェーンは事業活動全体を俯瞰して、時間軸も長くとらえてすべての事業活動での競争優位性を把握し、事業活動に生かす経営戦略的なマネジメントです。

BtoBの事例1:テクノロジーだけでなくサービスも提供することで、より広範な顧客ニーズを満たしているIBM

(出典:https://www.ibm.com/jp-ja )

IBMのバリューチェーンは、「高度な技術力」と「幅広いサービス提供範囲」という2つの主要な要素によって競合と差別化されています。

高度な技術力:

IBMは、ハードウェアの設計と製造、ソフトウェアの開発という領域で卓越した技術力を持っています。これにより、競合他社よりも高品質で革新的な製品とソリューションが提供可能です。さらにIBMは強力な研究開発部門を持ち、独自の製品ラインと特許を継続的に開発することで、競合優位性を維持しています。

幅広いサービス提供範囲:

IBMは、コンサルティングサービスと顧客サポートの分野でも優秀です。これは、IBMが顧客のビジネス問題を解決し、そのパフォーマンスを向上させるのに役立つ包括的なソリューションを提供する能力を示しています。そのサービス範囲は、競合他社が提供できないほど広範であり、IBMは市場で特異なプレーヤーです。

上記2つの要素は、IBMが競合他社に対して価値と競争優位性を維持するためのバリューチェーンの重要な部分を形成しています。

他の多くの企業は単一の製品やサービスに特化しているのに対し、IBMは幅広い製品とサービスを提供することで、より広範な顧客ニーズを満たすことが可能。これにより、IBMは一貫した価値を提供し、その競争力を強化しています。

BtoBの事例2:競合他社が追随しにくい、広範で深い製品ポートフォリオで差別化しているOracle

(出典:https://www.oracle.com/jp/ )

Oracleのバリューチェーンは、「データベース技術のリーダーシップ」と「広範で深い製品ポートフォリオ」という2つの要素によって、競合との差別化ができています。

データベース技術のリーダーシップ:

Oracleは、データベース管理技術のリーディングカンパニーで、その強力なデータベース管理システムは、同社の競争優位性の主要な源泉です。

このテクノロジーは、他の競合他社が簡単に模倣できないもの(多種多様なデータベースを提供し、高性能でコスト効率がよい。評価機関のガートナーからも高評価を受けている)で、Oracle製品のパフォーマンスと信頼性を確保しています。

広範で深い製品ポートフォリオ:

Oracleは、広範で深い製品ポートフォリオを持っており、企業がビジネスを効率的に運営するための統合ソリューションを提供しています。

これらのソリューションには、オンプレミスソフトウェア、クラウドベースのサービス、専門的なコンサルティングサービスなどが含まれます。この幅広いオファリングは、競合他社が追随しにくいものであり、顧客にとっては選択の幅が広がります。

Oracleは幅広い製品とサービスのポートフォリオを通じて、さまざまな顧客のニーズに対応する能力を持っています。これは、Oracleが一貫した価値を提供し、その競争力を維持するうえで重要な要素だと言えるでしょう。

バリューチェーンを分析する方法

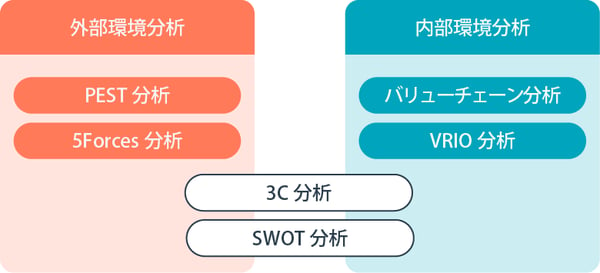

ここでは、バリューチェーン分析の方法を紹介します。まず、バリューチェーンは企業の競争優位を見出すための分析手法であり、マーケティングの手順でいえば内部環境分析に相当します。

よって視野は外部環境分析ほど広くありません。目的に応じて他フレームワークと組み合わせて用いるもの、という前提で読んでいただければ幸いです。

基本分析

まず、自社バリューチェーンを把握し、主活動と支援活動に分けます。

次に、各プロセスのコストをできる限り出します。例えば、仕入れコスト、人件費、加工コスト、アウトソーシングコストなどを担当部門も含めて記載するとよいでしょう。

次に、プロセスの強み・弱みを把握していきます。収集した数値をもとにできるだけ客観的に分析します。他社事例、業界平均、自社の過去データなどと比較して、現在の強みを分析しましょう。

ここである程度、強み弱みがわかります。ここから、何を分析したいか、その分析を何に役立てたいかによって組み合わせるフレームワークは異なります。

例えば、ある自動車製造業者がバリューチェーン分析を行うとしましょう。

まず、自社の主活動(部品の調達、製造、マーケティング、販売など)と支援活動(技術開発、人材管理、企業インフラなど)を特定します。

次は、それぞれの活動がどれだけのコストを発生させ、どれだけの価値を生み出しているかの評価です。

その後、製造コストを削減するための新しい生産技術の開発を検討するなど、特定の活動を強化(または抑制)する戦略を立てることができます。

活用法1:VRIO(ヴェリオ)分析と組み合わせて現在の事業環境分析

VRIOとは、「価値(Value)」「希少性(Rareness)」「模倣可能性(Imitability)」

「組織(Organization)」の4つの指標で事業を分析する手法です。

以下の図のように各項目をマッピングすることで、事業が当面順調か、どの活動が他社よりも強いのかが見えてくるでしょう。より競争優位性を高めるための戦略や、削減できるコスト、適切な予算配分などが判明するのです。独自の価値があるか、真似されないかなどの観点でバリューチェーンの主活動をマーキングしていきます。

競争優位性の高いところは強化する戦略、弱いところは補う、外部アウトソーシングして切り離すなど、最適化する判断ができます。

%E5%88%86%E6%9E%90.png?width=600&height=378&name=VRIO(%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%82%AA)%E5%88%86%E6%9E%90.png)

例として、ある自動車製造業者が自社の主要活動を「VRIO分析」に照らし合わせて分析したとします。

製造プロセスが非常に効率的であれば、これは他社には真似できない「価値」と「希少性」を持つリソースです。さらに、この製造プロセスが特許によって保護されている場合、その「模倣可能性」は低いでしょう。そして、このリソースを最大限に活用するための適切な「組織」が存在する場合、これは競争上の優位性を生む可能性があります。

活用法2:外部環境分析+バリューチェーン分析+ポジショニング分析で新規事業の勝負どころを決める

ビジネスは企業経営者や雇用されている人たちの能力よりも、どの市場を選んで進んだかで大きく成否が分かれると言っても過言ではありません。大きなメガトレンドがきていて、かつ自社の強みが生かせる領域を選ぶ必要があります。

チャンスの満ち溢れている市場をさがすにはPEST分析、業界内で新しいビジネスを展開するなら5Forces分析などが役立ちます。業界内でのポジショニングにはSTP分析や3C分析などを組み合わせて、市場が伸びており、自社の優位性が生かせる領域をさがすとよいでしょう。

バリューチェーン分析は内部環境分析なので、単独の分析だけで戦略をたてるのには不向きです。他フレームワークと組み合わせて有効活用しましょう。

例えば、自動車製造業者が電気自動車の市場への進出を考えているとします。

この場合、まずPEST分析を通じて政策、経済、社会、技術のトレンドを理解します。例えば、政府の環境政策、電気自動車への消費者の需要の増加、バッテリー技術の進歩などを考慮するべきでしょう。

次に、自社のバリューチェーン分析を通じて、電気自動車市場への進出が自社の能力と一致しているかを評価します。例えば、既存の製造設備を電気自動車の生産に適合させることができるか、電気自動車の技術開発能力があるかなどを考慮します。

そして最後に、ポジショニング分析を行い、市場でどのように自社を位置づけるかを決定します。例えば、最先端の技術を用いた高級電気自動車を提供することで、市場の高級セグメントを狙うといった戦略が考えられます。

これらの分析を通じて、自動車製造業者は新規事業の成功を最大化するための戦略を形成できます。

バリューチェーンを見直す方法

バリューチェーンを再評価し、最適化するためのアプローチについて、以下3つの軸に沿って考察します。

アプローチ1:コスト効率化

バリューチェーンの各部分について、コストを削減する方法を見つけ出すことが必要です。この取り組みにより、無駄なプロセスを排除したり、より効率的な技術を導入したりすることができるでしょう。例えば、製造プロセスを自動化によって効率化したり、人工知能や機械学習を使用して支援活動の自動化を図る、といった改善が考えられます。

アプローチ2:差別化とイノベーション

自社が提供する製品・サービスについて、顧客にとっての価値を最大化するための差別化や、新たなイノベーションを追求するアプローチも考えられます。製品の品質を向上させたり、新しい機能を追加したり、独自のサービス提供を検討してみましょう。

例えば、AppleはiPhoneやMacなど、製品デザインとユーザーエクスペリエンス(UX)に焦点を当てることで、他のテクノロジー企業から製品を差別化しています。製品の物理的な形状と外観だけでなく、ソフトウェアとハードウェアがどのように連携して作動するか、そしてユーザーがそれをどのように体験するかを重視しているのです。

アプローチ3:パートナーシップと協力関係の強化

バリューチェーン内の特定の領域で外部の専門知識を利用するために、パートナーシップや協力関係を構築または強化することも重要です。

例えば、サプライヤーと緊密な関係を築くことや、他の企業との戦略的パートナーシップを形成するアプローチなどが考えられます。

例として多くの自動車メーカーは、電気自動車の生産を増やすためにバッテリー製造業者との関係を強化しています。

上記3つのようなアプローチにより、企業が競争力を保つためにバリューチェーンを継続的に見直すことが可能になります。このプロセスは、企業が顧客のニーズを満たし、市場の変化に対応する能力を維持するうえで重要です。

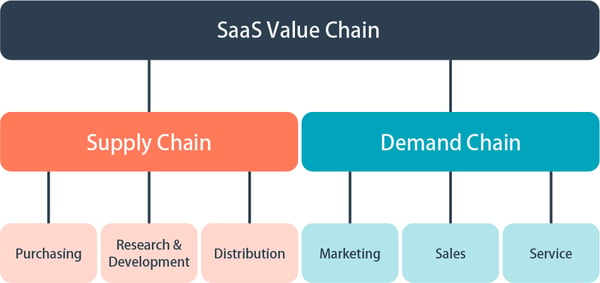

SaaSなどの無形ビジネスにバリューチェーンの考えを適応するには?

SaaSは在庫の発生しないビジネスであり、費用は人件費、サーバー費用、マーケティング費用が主です。成果を出す主活動には、販売、営業、マーケティングなどがあります。

歴史のある産業とは異なり、バリューチェーンの在り方も業界全体で模索中といったところでしょう。

事業活動を見直す

デマンドチェーンの主活動、マーケティング、営業、サービスを分析してみます。デマンドチェーンとは、消費者の需要から逆算して製品やサービスを提供するプロセスを指します。

つまり、消費者のニーズや欲求を理解し、それに基づいて製品やサービスを設計、製造、販売することです。近年は、The Model型の組織構造をとる企業が増えています。その場合、以下の構造です。

SaaSのマーケティングと販売は、デジタル手法を採用することが多いと言えるでしょう。

例えば、WebサイトのSEOやコンテンツマーケティング、SNSマーケティング、メールマーケティングといった施策が挙げられます。また、営業活動も重要で、B2BのSaaSビジネスではインサイドセールスやフィールドセールスが主な手法です。

ここで、各プロセスにかかっているコスト、どこが事業価値を生み出していくかを、できるだけ数値でコストと売上げなどを記載して把握することになります。とはいえ、フィールドセールス部門を除けば、どのくらい価値を生み出しているか数字を拾いにくいのが実態でしょう。

.png?width=600&height=175&name=SaaS%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3(%E7%B5%84%E7%B9%94%E6%A7%8B%E9%80%A0).png)

日本の多くの中小企業では、マーケティング部門がなかったり、カスタマーサクセス部門が立ち上げられていなかったりする現状があるかもしれません。営業部門すら、わずかしか人材がいないというケースもあるでしょう。

すべての領域で人材を採用して教育していく余裕がなければ、外部にアウトソーシングする、支援会社を活用する、営業チャネルパートナーを活用するなどの対策を練る必要が出てきます。

エコシステムの形成およびパートナーシップの強化

SaaSビジネスでは、サプライヤーの数はサービスの提携相手に例えられます。API連携(異なるソフトウェアやサービスがお互いに情報をやり取りするための方法)でサービスをシームレスに提供できれば、自社サービスを中心としたエコシステムが拡張していき、ユーザーは非常に便利です。

サービス購入後も、継続してエコシステムが拡張していけば、顧客は価値を感じ続けてサービスを継続利用してくれる可能性が高くなります。

例えば、SalesforceとHubSpotは両製品ともに、他のソフトウェアとの統合によってエコシステムを構築しています。

SalesforceはAppExchangeを通じて、パートナー企業のアプリケーションを顧客に提供。これにより、Salesforceのプラットフォームはその機能を大幅に拡大しています。

一方、HubSpotは数百のアプリと統合していて、顧客は他のツールをHubSpotとシームレスに連携させることができます。

サポートとメンテナンス、カスタマーサクセスの強化

SaaSビジネスのサポート活動は、主に顧客からの問い合わせ対応や、トラブルシューティングです。また、ソフトウェアは定期的なメンテナンスやアップデートが必要で、これもサポート活動の一部と考えることができます。

例えばSalesforce、HubSpotは、顧客サポートに非常に注力している企業です。Salesforceは24時間365日のサポートを提供し、HubSpotは詳細な教育資源とともに利用者向けのサポートを提供しています。

SaaSビジネスのバリューチェーンの見直しは、これらの各要素を考慮に入れて行うとよいでしょう。開発プロセスをより効率的にする、新しいマーケティング戦略を探る、サポート体制を改善する、新たなパートナーシップを結ぶなど、各ステップで改善の余地を模索することが重要です。

本章の中で具体例として挙げたSalesforce、HubSpot両社においては、顧客にとって価値あるサービスの提供を追求しながら、バリューチェーンの各構成要素が、相互作用していると言えます。

ソフトウェア開発、マーケティングと販売、サポートとメンテナンス、そしてエコシステムの形成のいずれもが、SalesfoceやHubSpotが市場で競争優位性を発揮するための重要な基盤となっているのです。

まとめ

バリューチェーンは事業活動を価値創造活動ととらえます。そして、各プロセスでの「競争優位性」を見出すことを目的にした考え方です。ここが、供給視点のサプライチェーンと大きく違います。

自社の優位性はどこにあるか? 弱みはどこか? 自社の価格は適正価格か? など自分たちの価値を客観的にとらえるのは難しいことです。バリューチェーンの本質を理解し活用することで、これまで見過ごしていた自社の事業活動を再定義できるかもしれません。

自社の価値を見出すためにも、強みを生かす戦略をとるためにも、バリューチェーンという視点を持ちましょう。