近年は、BtoB企業がオウンドメディアを持つケースも増えてきました。成果を出している企業もあれば、成果が出る前にサイトを閉じてしまう企業など、各社さまざまな結果になっています。

企業がメディアを持つ目的は多種多様です。代表的なものは「メディアとして半永久的なトラフィックの獲得、さらにはリードの獲得を目指す」ことでしょう。

しかし、BtoBのマーケティング担当者としては「ニッチで専門的な業界のメディアで、集客が可能なのか?」「そもそも、当社の見込み客の心をブログなどで動かせるのか?」「今のようにオウンドメディアが乱立しているときに、後発で出すのは悪手では?」など、さまざまな懸念点はあるはず。

今回はオウンドメディアの一形態「キュレーションメディア」について解説します。

一時期ブームになり、その後DeNA問題ですっかり下火になったかのようにみえるキュレーションメディアですが、実は運営する企業が増えており、そのモデル自体がBtoBに適しているという側面もあります。

本記事では、BtoB企業がキュレーションメディアを運営するメリットだけでなく、リスクや考えられる問題点を考察していきますので、ぜひお役立てください。

キュレーションメディアとは?

「キュレーションメディア」とは、インターネット上のさまざまな情報を収集し、自社の方針のもと取捨選択、編集して配信するメディアのことです。まずはじめに、キュレーションメディアの基礎知識についてみていきましょう。

キュレーションメディアの意味

キュレーション(curation)とは「収集、整理、公開」という意味です。IT用語では「人手で情報やコンテンツを収集・整理し、それによって新たな価値や意味を付与して共有すること」を意味します。

キュレーションメディアと混同されがちな概念として「オウンドメディア」が挙げられます。そもそもオウンドメディアは「Own=所有する」という意味。広義で解釈すると、キュレーションメディアはオウンドメディアの一種といえます。

ただし「オウンドメディア=企業ブログ」と定義する場合、以下のように切り分けて捉えるのが一般的です。

- オウンドメディア=自社企画のコンテンツを発信するメディア

- キュレーションメディア=他社サイトの情報を収集・編集して発信するメディア

代表的なキュレーションメディアの一例が、ビジネスマン向けニュースサイトの「NewsPicks」。国内外90以上のメディアの経済ニュースを配信している同メディアは、Google検索上位でもしばしば目にします。

(出典:NewsPicks)

NewsPicksは、いわゆる「ニュース特化型のキュレーションメディア」です。記事に著名人や有識者(プロピッカーと呼ばれる専門家)がコメントを投稿するのが特徴です。

同メディアのメンバーが寄稿するコメントの内容は濃く、読むと啓発されるようなメディアで、会員ユーザー数は約811万人に昇ります(2023年5月現在)。

一方、ビジネスや趣味など、ある領域に特化したキュレ―ションメディアもあります。例えば、スタートアップに関するニュースに特化したキュレーションメディアが「スタートアップタイムズ」。運営しているのは転職サイトなどを運営するディップ株式会社です。

(出典:スタートアップタイムズ)

「スタートアップタイムズ」は、国内の約3万件以上のスタートアップ関連ニュースを掲載しています。ソースは企業のプレスリリースや経営者インタビューとなり、掲載料は無料です。

さらに、サイト上の取材フォームに回答するだけで、RPAロボットが自動で記事を作成する仕組みもあります(RPAは自社開発)。もちろん、編集部が最終的にチェックして掲載する流れです。さらに、独自取材記事も扱っています。

上記2メディアはニュース系ですが、ほかにもファッション系やフード系、男性向け/女性向けと、多彩なジャンルのキュレ―ションメディアがあります。

キュレーションメディアの役割

インターネット上に存在する情報は、年々増える一方です。しかも、正しい情報だけでなく、間違った情報(フェイクニュース)なども混在しており、Google検索やSNSでの情報収集では必要な情報にたどりつきにくくなっているのが現状。

キュレーションメディアは、情報をメディアの方向性にもとづき収集・選別・編集して配信するメディアです。そのため、ユーザーは知りたいテーマについて効率よく情報収集できます。

スマートフォンで情報収集する人が大多数存在する時代において、コンパクトに情報がまとめられ網羅性に優れるキュレーションメディアは、見やすさ・読みやすさの面で優れています。

ユーザーが知りたい情報に、すぐ簡潔にアクセスできるキュレーションメディアは、いわばコンシェルジュ的役割を果たしているのかもしれません。

- 要約した簡潔な情報を配信

- 最新の情報をすぐさま届ける

- 価値の高い情報を優先して配信

- ユーザーの時間を節約

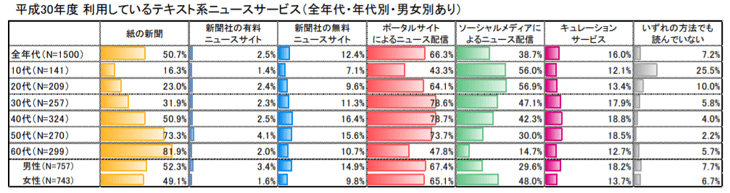

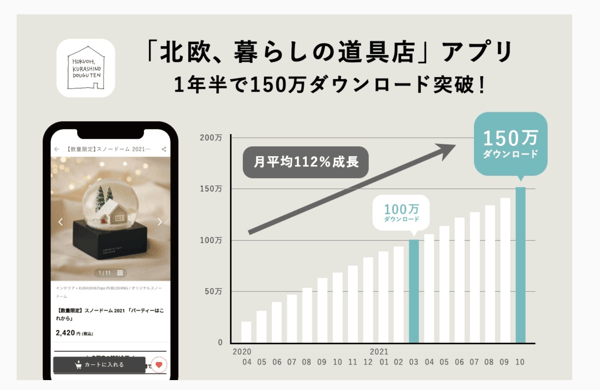

総務省の公表する「令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」では、「キュレーションサービス 」を利用する人は全体の約22.9%です。

(出典:総務省「令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」)

令和2年度の同調査では、利用率は19.3%であったことから、堅調に利用者が増加していることが伺えます。

2023年には「Chat GPT」も大きな話題となりました。しかし、AIを活用した情報収集は、ジャンル次第ではまだまだ誤情報も多く混在することを鑑みると、キュレーションメディアは十分に棲み分けの余地があるといえるでしょう。

キュレーションメディアのマネタイズの仕組みと例

キュレーションメディアで収益を上げる仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 広告収益(バナー広告、記事広告、アフィリエイト等)

- 会員費(購読費等)

- コンテンツへの課金(有料記事)

- マッチング・仲介手数料

- 自社サービスの問い合わせ獲得

収益モデルでもっとも一般的なのは広告です。ただ、上記のいずれかを組み合わせるケースも多く、前述のNewsPicksは以下のように何種類もの課金パターンを設定しています。

<広告料金>

- ブランドストーリー(タイアップ記事):350万円~

- ブランドパネル(バナー広告):100万円~

- イベント:1250万円~

- 番組(インタビュー形式、他):400万円

<会員費>

- 通常会員:無料

- プレミアム会員(オリジナル記事が読める):1084円/月(※3年割プラン)

- アカデミア会員(セミナー等リアル交流有):月4000円

NewsPicksは、収益を上げることに成功したキュレーションメディアの代表格といえます。一方、BtoB企業の場合、自社でメディアを持つ目的の多くは広告収入よりも見込み客企業からの問い合わせ獲得、リードジェネレーションなどにあることが多いでしょう。

前述のスタートアップタイムズには広告料金のページはありません。しかし、運営元のディップ社はRPAコンサルティング事業を実施していますし、AIスタートアップへの投資事業も行っています。

これは、スタートアップに特化したメディアであることを踏まえると、自社サービスの見込み客発掘や有望な投資先の発見につなげる意図があると推測できます。キュレーションメディアでマネタイズにつなげる手法は、ほかにも存在しますので、以下より個別にみていきましょう。

マネタイズの例1:広告収入

キュレーションサイトを運営する際に、メインの収益モデルとして考えられるのが広告枠からの収入です。これは主に、サイト上に表示されるネイティブ広告やアフィリエイトからの収入。

広告は、記事途中やサイドバー、ヘッダーなど、ユーザーの目に触れやすい位置に配置され、成果に応じて広告主から広告料を得ることで収益化します。

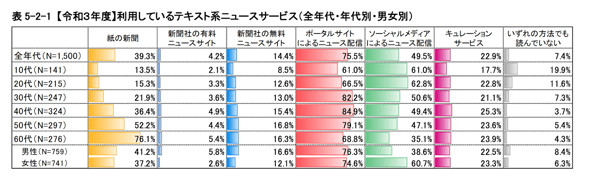

2023年現在、インターネット広告の市場規模はいまだに拡大し続けており、電通が発表している調査結果をみると、2022年の日本のインターネット広告媒体費は、前年比115.0%の2兆4801億円だったとのことです。

(出典:電通「2022年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」)

この需要の高さからも、キュレーションメディアを運営する際には広告収入がマネタイズの柱になりやすいといえるでしょう。

ただし、広告掲載による収益モデルは、サイトの訪問者数やPV(ページビュー)数に比例して収益が上がるため、多くのトラフィックを集めることが重要です。

マネタイズの例2:製品販売

キュレーションメディアのなかには、自社製品の販売を行うサイトも存在します。この場合、記事のなかで取り上げた製品を自社で販売することで、売上げにつなげるという仕組みです。

例えば、特集記事やレビュー記事で製品を紹介し、記事中のCTAで販売ページにつなげることで、直接的な収益を得ることができます。このモデルでは、製品の品質や価値を適切に伝える記事作成が求められるでしょう。

商品販売によるマネタイズは、ファッション・雑貨系のキュレーションメディアでよくみられます。

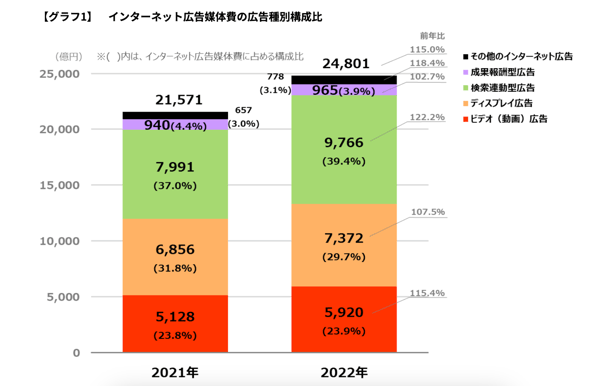

商品販売タイプのキュレーションメディアの代表例として挙げられるのが、株式会社クラシコムの「北欧、雑貨の道具展」です。

同メディアは2007年に開設以来、ファッションやインテリア、生活用品に関するコンテンツを多数掲載し、製品購入による収益を上げてきました。近年はスマホアプリ版をリリースしており、年間の売上げが1.7倍増の45.3億円、EC売上げの6割がアプリ経由だったとのことです。

(出典:クラシコム「『北欧、暮らしの道具店』スマホアプリが1年半で150万DL突破。アプリ提供で年間売上1.7倍増の45.3億円、EC売上の6割がアプリ経由」)

アプリ版では、追加のコンテンツとしてYouTube動画やウィジェットも活用していると報告されています。自社商品を販売する形式を採る場合、商品を魅力的に訴求することに加え、より購買につながりやすい導線設計が重要といえるでしょう。

マネタイズの例3:課金

キュレーションメディアには、一部のコンテンツやサービスへのアクセスを有料化するメディアも多数存在します。一般的には「記事単位の購読料」「月額料金」の形式を採り、ユーザーから直接収益を得る仕組みです。

マネタイズ方法は、高品質なコンテンツを提供し続け、ユーザーに課金する価値を感じてもらうことが重要。そのため、面白く、専門性の高いコンテンツを提供できる場合に向いているといえます。

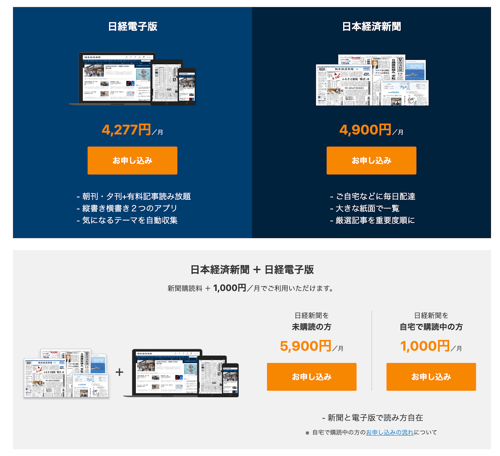

日本経済新聞の電子版では、日経新聞の朝刊・夕刊の掲載記事に加え、電子版オリジナル記事を幅広く掲載しており、毎日約1000本の情報を配信。広告掲載だけでなく有料プランも設けているメディアで、会員費は最低月額4277円です。

(出典:日本経済新聞)

2023年1月時点で公開している情報を参照すると、日経電子版の有料会員数は82万3868人だったとのこと。単純計算すれば、電子版の課金収益だけで少なくとも毎月35億2368万円の収益につながっているとわかります。

マネタイズの例4:仲介モデル(成功報酬)

キュレーションメディアが仲介者として機能し、取引が成功した際に報酬を得る仲介モデルもあります。例えば、転職希望者やフリーランス人材などと企業をマッチングするサイトでは、成功した案件に対して一定の手数料を取ることで収益化する仕組みも可能です。

ランサーズ株式会社が運営するメディア「THE LANCER」では、働き方に関するコンテンツを多数扱っており、同社のクラウドソーシングサイト「ランサーズ」に登録しているライターも寄稿しています。

ライターが執筆した記事は、「このライターに依頼」というCTAも設けられており、ランサーズ上の当該ライターのプロフィールページに遷移するという流れ。

(出典:THE LANCER)

ランサーズはワーカーと依頼主をマッチングし、報酬が発生すると手数料が差し引かれる形になっています。つまり、THE LANCERは成果報酬型のマネタイズも行なっているといえます。

ただし、検討サイクルが長くなりがちな成功報酬タイプのビジネスモデルで成功するためには、サービスを提供する分野に詳しいことはもちろん、メディアとしての「信頼性」「権威性」も大切です。他社メディアと比較して、優位性のあるコンテンツを提供できなければ、成果にはつながりにくいでしょう。

一般的なキュレーションメディアのメリットと問題点

ここからは、一般的なキュレーションメディアのメリットと、運営上の問題点を解説します。BtoB企業にも当てはまる内容ですので、しっかりと認識しておきましょう。

メリット1:低コストで運用が可能

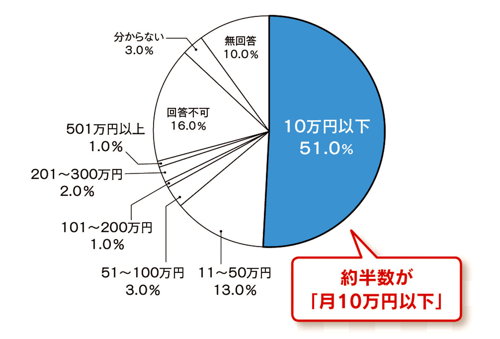

キュレーションメディアは、低コストで運用できます。一般的なオウンドメディアの集客・プロモーションコストの相場ですが、以下のとおり10万円以下が中心です。

(出典:株式会社宣伝会議「オウンドメディア白書2020(集客・プロモーション編)」)

一般的なキュレーションメディアの場合、さらに低コストでの運用もできるでしょう。例えば、自社でコンテンツを制作するのではなく、基本的に他社が制作したニュース、情報などのコンテンツを収集・編集・配信するメディアや、ユーザー投稿型のメディアの場合、より少ないコストでのコンテンツ作成が可能。

特に、提携先が多ければ記事の「ネタ」にも困りません。自社オウンドメディアの継続が難しい理由の多くに「ネタ不足」がありますが、この点もキュレーションメディアが運営しやすい理由のひとつです。

より低コストでキュレーションメディアを運用するための手段としては「コンテンツのリリース体制を仕組み化する」「他社と提携する」といった選択肢もあります。

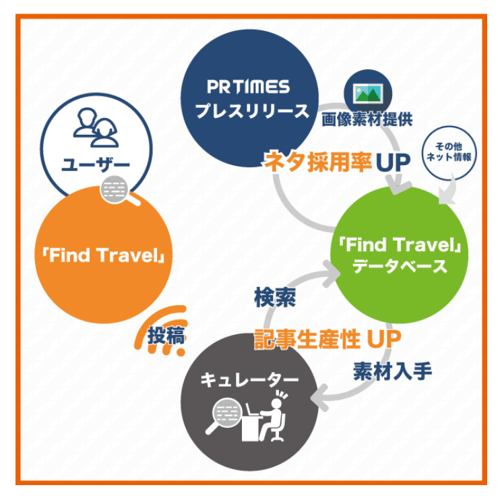

例えば、旅行キュレーションメディアを運営する株式会社Find Travelは、キュレーター記事投稿システムに対して、2016年にPR Timesが集積しているプレス向けの良質な画像素材データベースのAPI提供を受け、効率化につなげています。

(出典:PR Times「Find TravelへPR TIMESの画像データベースAPIを提供、キュレーター記事投稿システムでプレス向け素材が使用可能に」)

このデータ連携により、Find Travelのキュレーター(ライター)は、必要なデータをスムーズに記事に引用することができるようになり、ネタや素材探し、記事投稿システム入稿の負担が削減され、記事生産性が高まったとされています。

キュレーションメディアの運用コストを下げ、更なる効率化を図る際には、参考になる事例といえるでしょう。

メリット2:トラフィックを集めやすい

キュレーションメディアは、他社のコンテンツを収集し、掲載します。自社で作成したコンテンツだけで100記事をリリースするのには時間がかかりますが、キュレーションというスタイルを採れば、記事をハイペースに増やせるでしょう。

常に新しい情報が更新されるため、検索エンジンの評価も高くなり、検索上位に上がりやすくなります。一般的なオウンドメディアより情報更新の頻度も高く、トラフィックが集めやすくなるでしょう。

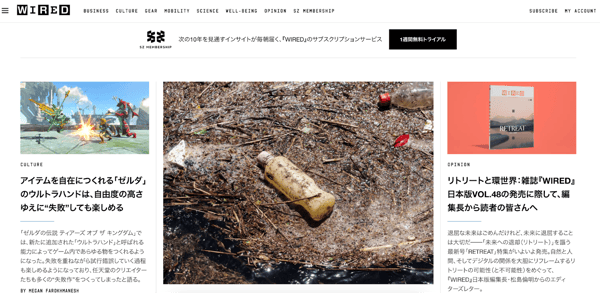

テックカルチャーメディア「WIRED」日本版は、2020年1月の月間訪問者数が前年同時期の約2倍である560万人を超え、総閲覧数も月間5900万PVを達成したと発表されています。

(出典:WIRED)

WIREDはテクノロジーやカルチャーといったテーマはもちろんのこと、科学や医療、環境問題などのイシューについても、深いインサイトとともに情報発信を行っています。

科学や医療、環境問題などに関する検索キーワードは、検索結果の上位に官公庁や研究機関のページも多いトピックです。しかし、キュレーションメディアであるWIREDの記事も、同様に検索結果の上位に並ぶキーワードが存在することから、公的機関と同等の評価を獲得しているとわかるでしょう。

問題点:炎上リスク(著作権侵害、フェイクニュース配信等)

キュレーションメディア運営において、取材経費・人件費をかけず記事の検証、法的チェックなど一般の紙媒体が行うような手順を簡略化し、作業を外部に丸投げして運営していると問題が起きやすいのも事実です。

数年前のDeNA事件も、メディアの素人が専門性の低いフリーランスに記事を依頼し、適当なチェック体制で運営していたことが元凶です。

DeNA事件は著作権侵害、盗作も問題でしたが、「健康」という間違った情報がときに命にもかかわるテーマで、正しくない情報を配信してしまったことが致命的でした。炎上し、最終的にサイト閉鎖という結末になりました。

最近のキュレーションメディアは、この教訓を踏まえて慎重に運用しているようです。しかし、そもそも「ユーザーに対して良質なコンテンツを届けることが第一」という認識が浸透しなければ、同様のトラブルは今後も起こり得ることでしょう。

そのための指針としては、Googleの品質評価ガイドラインである「E-E-A-T」が参考になります。E-E-A-Tは、かつての「E-A-T」に、経験を意味する「Experience」が加えられることで、2021年に確立されました。

E-E-A-Tの構成要素については、以下のとおりです。

.png?width=500&height=426&name=%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%AE%E4%BE%8BEnergyShift(%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88).png)

キュレーションメディアでコンテンツを作成する際にE-E-A-Tを意識すれば、前述した炎上リスクを低減できるほか、SEO効果の向上も期待できるでしょう。

BtoB企業はキュレーションメディアを持つべき?参考事例を紹介

メリットはあるものの、慎重な運用も必要なのがキュレーションメディアの特徴です。では、BtoB企業はキュレーションメディアを持つべきでしょうか。判断基準としては、以下のようなものが挙げられるでしょう。

- インターネット上で見込み客を獲得する

- 有望な投資先を見つける

- 業界でプレゼンスを高める

- 採用ブランディング

目的がはっきりしていればメディアの位置が定まり、運営した後も「成功か? 失敗か?」の評価を下すことができます。これらの要素を踏まえ、以下よりBtoBにおけるキュレーションメディアの事例を紹介します。

BtoB向けの参考例1:EnergyShift(エネルギーシフト)

(出典:EnergyShift)

EnergyShiftは、エネルギーと気候変動関連のニュースを配信しているキュレーションメディアです。

運営会社は株式会社afterFit。チーム紹介ページの地に足がついた感などは、いかにもBtoBらしく、安心感を覚える人も多いのではないでしょうか。

(出典:株式会社afterFit)

afterFit社の事業内容は、グリーン電力小売り事業やコーポレートPPA、脱炭素メディア運営など。電力自由化に伴い、さまざまな企業がエネルギー業界に参入し、価格競争が繰り広げられている業界でもありますが、同社は2016年創業以来急成長しています。

もちろん、確固たる企業理念があってのことですが、エネルギー業界向けメディアとしては記事掲載数がトップであり、このメディアが業界内外でのプレゼンスを高めていると伺えます。

BtoB向けの参考例2:ITトレンド

株式会社Innovation & Co.が運営している「IT トレンド」ではIT製品の導入を検討している企業の担当者向けに、IT製品・サービスの詳細な情報を提供しているキュレーションメディアです。

製品サーチ機能やレビュー、記事コンテンツが用意されており、幅広いIT製品・サービスの関連情報をわかりやすく整理しているのが特徴。IT製品の概要や基本的な機能、導入のメリット、選定のポイント、導入時の注意点、導入事例、最新の技術情報など、テーマ毎に豊富なコンテンツがあります。

同メディアのマネタイズの仕組みとして確認できるのはメディア内に表示する「広告収入」「他社製品の掲載による成果報酬」など。それに加えて、製品紹介を通じたリードジェネレーションも期待できるでしょう。

(出典:IT トレンド)

さらに、IT トレンドでは運営会社のグループ企業の製品も掲載されています。キュレーションメディアとしては、広告収益だけでなく、自社グループの製品の訴求も行なっていけるため、理に適っているといえます。

以上を踏まえると、BtoB企業であってもSaaSに代表される「製品を持つ企業」は、同様の収益モデルでのキュレーションメディア運営も検討できるでしょう。

BtoB向けの参考例3:Gartner

米Gartner社が運営するコーポレートサイトは、IT業界のトピックに対する調査結果やインサイト(知見)、ウェビナーを公開しており、BtoB企業がキュレーションメディアを運用する際には参考になる部分があります。

記事やレポートは、多種多様なテーマを扱っており、各分野の専門家による深い洞察と分析が含まれるのが特徴。同社のコンテンツは、トレンドや技術の進化、市場動向など、BtoBにおける貴重な情報源として、業界内でも信頼を寄せられています。

(出典:Gartner)

Gartnerのサイトでは、調査サービスへのサブスクリプション料(=課金)により、マネタイズにつなげる仕組みが確立されています。一部の記事やレポートの要約は無料で公開されていますが、詳細な内容やあらゆるレポートへのアクセスは有料。

同社の提供するレポート「マジック・クアドラント」については、「コア・リサーチ・アドバンス」というアドバイザリーサービスに契約した顧客のみが閲覧できる仕様です。これは、高品質な情報を提供することでユーザーから直接収益を得るビジネスモデルであるといえるでしょう。

さらに、Gartnerは有料のカンファレンスを主催しているのも特徴。こちらも、自社メディア経由の収益源の1つになっていると推察できます。

(出典:Gartner)

以上を踏まえると、BtoB企業であってもキュレーションメディアを運用する際に、ただ情報をまとめるのではなく「独自の知見もプラスする」「話題のニュースに対する調査や検証を行う」といった付加価値をプラスすることで、マネタイズにつなげる余地があるといえます。

ただし、Gartnerのように課金やモノ売り(資料販売)で収益を獲得するためには、他社の追随を許さないコンテンツの質の高さと権威性が必要です。

安定収益の実現までには多くの時間と予算の投資が求められます。しかし、成功すれば自社のブランド・エクイティの確立にも寄与しますので、収益化だけでなく、長期目線でのブランド戦略の一環としても、一考の余地があるでしょう。

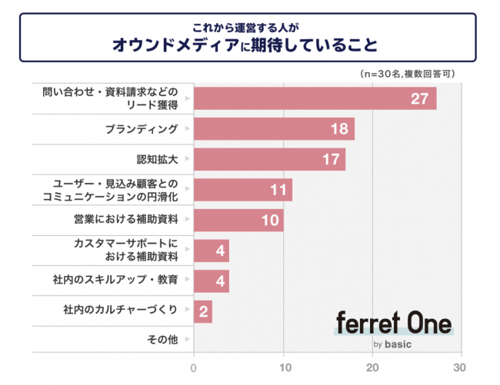

そもそも自社がキュレーションメディアを持つ目的は?

「自社がキュレーションメディアを持つ目的とは何か?」を検討する上では、2019年に株式会社ベーシックが行ったオウンドメディアに関する調査結果が参考になります。同調査によると、運営者がオウンドメディアに期待する事柄の1位はリード獲得、2位がブランディング、3位が認知拡大とのこと。

キュレーションメディア単独の調査ではありませんが、市場の教育や啓蒙の度合いが強いと考えられるものの、最終的な目的は概ね同じでしょう。

(出典:PRTIMES「BtoBマーケティング担当者の6割がオウンドメディアに対して前向き、3割が開始から1年で成果を実感したと回答」)

キュレーションメディアをきっかけに自社事業を知ってもらい、信頼度がアップし問い合わせ、売上げにつながれば、製品・サービスの単価が高い企業であれば運営コスト、人件費などを取り戻せる確率は高まるでしょう。

前述のディップのように、自社メディアと投資事業をリンクさせ、有望な投資先が発見でき投資に成功すれば、メディア運営費用などとは比較にならない大きなリターンも見込めます。

ポイントは、オンライン上の見込み客層のボリューム、製品・サービスの価格帯。まずは、見込み客のペルソナ次第であるという点に加え、自社の成長フェーズも意識しましょう。

PMF(プロダクト マーケティング フィット)以前にキュレーションメディアを持つと、労力の割に成果に結びつきません。メディアに手を出すよりも、BtoBの鉄板コンテンツの導入事例やセミナー、ウェビナー情報などを自社サイトに拡充すべきといえます。

さらには、運営できる人材がいるかどうかも重要です。今はキュレーションメディア運営用のツールも登場しており記事収集面やSEO施策の労力はかなり軽減できますが、AIを活用してもメディアにオリジナリティは必要。

筆者のnoteにも書きましたが、キュレーションメディア運用担当者にはWebの基本知識やSEO・CMSの知識、スプレッドシートの関数の知識ほか幅広い知識が求められ、残念ながらそういう人材は希少です。

- キュレーションメディアを持つ目的は明確か?

- メディアをもっていいタイミングか?

- 運営できる人材はいるか? いない場合育てられるか?

比較的簡単に立ち上げることができ、運用コストもあまりかからないキュレーションメディアですが、何となく始めて結果が出るというわけでもありません。この3項目にYESと言える段階になってから考えても遅くないでしょう。

まとめ

キュレーションメディアは情報の網羅性、視認性が高く、スマートフォンでも読みやすいため、今の時代にぴったりのメディアです。自社以外の情報を収集して編集するため、毎回ネタを探したり、取材してコンテンツを制作したりする労力もかかりません。

しかし、だからこそ一部のキュレーションメディアが問題を起こしかねず、多くのキュレーションメディアがユーザーを増やせないままクローズしてきた歴史があります。簡単に情報を集めて「おまとめ風」のサイトを作っても、早晩ユーザーにあきられてしまうでしょう。

他社の制作したコンテンツを扱うキュレーションメディアだからこそ、メディアのテーマや編集方針に対する思い入れの強さ、メディアとしての「矜持」が必要。キュレーションメディアを立ち上げるときは、本気で挑戦しましょう