サプライチェーン領域は、さまざまな角度から注目されています。

たとえば2022年ウクライナ・ロシア問題によるサプライチェーン寸断によるメーカーへの影響や、小麦、野菜などの価格高騰。その前の2020年には、コロナ禍によるサプライチェーンの分断により、半導体チップをはじめさまざまな物品の不足が話題になりました。

サプライチェーンは昨今、ESG、サステイナブル(持続可能な)経営という観点からも世界的に注目されている領域。さらにブロックチェーン、ドローンなどの先端テクノロジーが活用され始めており、大きな進化が期待されている、変革まっただなかの領域です。

そしてこのような変革に、ITは切っても切り離せません。コロナ禍以降、日本でもよりレジリエンスなサプライチェーン構築を官民あげて目指す動きがあるため、すでに取引先のサプライチェーンのDX支援に携わっているIT関係者は多いと思います。近い将来は、さらにITとオフラインのビジネスの融合が加速するでしょう。

もしかしたら、自社の所属領域でオフラインに取り込むプラットフォームを展開する可能性だってあるかもしれません。そこで本記事では、サプライチェーンとは何のことか? 変化しつつあるサプライチェーン市場について、できるだけIT系BtoBマーケティング担当者目線で解説してみます。

サプライチェーンとは?

サプライチェーンとは、商品が企画開発、原材料の調達、製造、加工、在庫管理、配達もしくは販売などをへて、顧客のもとに届くまでのプロセス全体を指します。この一連のプロセスが「鎖、チェーン」のようにつながっていることから、サプライチェーンと呼ばれます。

- Supply =供給

- チェーン=つながり、鎖

サプライチェーンは、業界や企業のビジネスモデルによってさまざまな形態がありますが、構造的には「調達」「製造」「出荷物流」の3つに大きく分けられます。簡略化して表すと、製造業の場合は以下の図の流れです。

製造業の例

.png?width=600&height=153&name=%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%20(1).png)

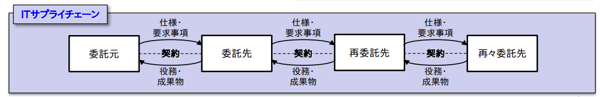

IT企業のサプライチェーン例

ソフトウェア業界の場合、原材料に相当するものが人材です。在庫を抱えることも配達の必要もありませんが、日本では業務委託先を何層もかかえる「多重下請け構造」が一般的なため、以下の図のようなサプライチェーンを持っている企業は多いでしょう。

ITサプライチェーンリスクという言葉があるように、サプライチェーンマネジメントがしっかりしていないと、業務委託先からの情報漏洩リスクがあります。

(出典:IPA)

※IT業界でもパソコンメーカー、部品メーカーなどは前述のオフライン業界のサプライチェーンのモデルに相当します。

考えの発展と背景

サプライチェーンは、売上げ拡大、コスト削減とともに、企業収益を大きく左右する重要領域です。顧客ニーズに柔軟に対応できるサプライチェーンは、リードタイムを縮小させ、コストを削減し、競争優位性を高めます。

もともと「ケイレツ」という独特のシステムがあり、「ジャスト・イン・タイム」という仕組みが日本発であるように、サプライチェーン構築は日本の製造業のお家芸でもありました。ここでは、近年のサプライチェーンの変化を簡単にまとめます。

【2000年以降】

グローバル化に伴い、世界の多くの企業は、人件費の安い中国に製造拠点を移転し、20年ほど前の中国は「世界の工場」と呼ばれていました。中国が成長し人件費が高騰すると、多くの企業がベトナム、バングラデシュなどさらに人件費の低い国に製造拠点を移します。

また、新興国の成長に合わせ、現地で製造し現地で販売する体制をとり始めます。グローバルな観点で、世界のどの拠点から資源を集めて、どこで生産・加工し、どこからどこの市場に配達すると効率的かなど、最適なサプライチェーンを追及し続けていきました。

各国の消費者は、低コストで高品質なプロダクトを容易に入手できるようになります。

【2020年以降】

2019年末に発生したコロナパンデミックにより、2020年に世界的サプライチェーンの分断が生じました。一国でおきる災害などとは異なり、これまでにない影響を世界中の企業、消費者に与えます。緊急時の自国優先の動きなど、グローバルなサプライチェーンならではのリスクが顕在化しました。

一方パンデミック以降、人や商品の移動が困難になったことや、感染症防止の観点からDXが加速し、デジタル技術を活用してサプライチェーンを自動化していく動きが活発になる変化がありました。

2020年後半、世界的な総合コンサルティングファームEY社が、サプライチェーンによる上級管理職200人を対象に調査したところ、72%が今後12~36カ月間の最優先事項は「可視性の向上」と回答、64%がパンデミックによってデジタル化が加速すると回答しました。

また、ガートナー社は2026年までに大企業の半数以上がデジタル技術を活用し、データや資産を共有し、1つのエコシステムとして企業活動を行うようになると予測しています。

ブロックチェーンを活用したサプライチェーン構築や、AIによる膨大なデータ分析、ロボティクスなどさまざまな角度からサプライチェーンの進化が進んでいます。

(参考:経済産業省、investopedia.com)

サプライチェーンと他チェーンモデルとの違い

サプライチェーンと混同されることが多いのが、デマンドチェーンとバリューチェーンです。ここからは、各チェーンモデルとの違いを見ていきましょう。

サプライチェーンとデマンドチェーンの違い

デマンドチェーンは、市場の需要に基づいて商品やサービスを供給するプロセスのことです。たとえば、新製品の開発を考えたとします。デマンドチェーンでは、まずは市場の需要を予測し、それに基づいて部品の調達や生産スケジュールなどを調整して、製品の開発をします。つまりデマンドチェーンは、外部の市場需要や顧客ニーズを起点に、製品供給の過程を戦略・実行するモデルです。

一方、製品サービスの生産から流通までの一連のプロセスを表すサプライチェーンは、内部の生産や流通プロセスに焦点を当てているという違いがあります。また、サプライチェーンが製品製造から販売までの「効率性」を重視しているのに対し、デマンドチェーンは製品販売の「有効性」を重視しています。

サプライチェーンとバリューチェーンの違い

バリューチェーンとは、ハーバード・ビジネススクール教授のMichael.E.Porter(マイケル・E・ポーター)氏が著書『競争優位の戦略』の中で提唱したフレームワークであり、製品が付加価値を持つプロセスを表します。

たとえばスマートフォンの製造においては、デザインやブランド、アフターサービスなどが付加価値を創出するでしょう。バリューチェーンが付加価値の創出や顧客満足度の向上に焦点を当てているのに対し、サプライチェーンは製造と供給の効率化に焦点を当てている違いがあります。

サプライチェーンの代表的なモデル

ここでは、基本的なサプライチェーンのモデルを紹介します。

Continuos Flow Model

Continuos Flow Model(連続フローモデル)とは、伝統的なサプライチェーンモデルのひとつです。季節的な影響、トレンドなどの影響をあまり受けず、需要にほとんど変動がないプロダクトを供給していくため、原材料の調達先やボリュームも、製造する場所や工程も、大きく変える必要がありません。

原材料を継続して補充できれば、生産時間の短縮、在庫の最適化がとりやすく、コストを抑えられます。たとえば、日本の自動車メーカーが生み出した「ジャスト・イン・タイム」方式などが可能になります。

もちろん、現実には想定外のことが多々起きるのがビジネスですが、比較的計画的な生産が実現でき、適切に計画された連続プロセスによって、品質の高いプロダクトを市場に投入できます。

(出典:TOYOTA)

トヨタ自動車グループの下請け企業は、2021年時点で4万1427社。さまざまな業界のサプライヤーを抱えています。

2011年の東日本大震災以降、日本の自動車メーカーは3次・4次下請けの在庫・稼働状況を随時把握できる体制を構築していますが、トヨタ自動車でも自社サプライチェーン情報システム「レスキュー」を構築しました。

国内海外の部品メーカーのデータを数十万件保有し、サプライヤーと連携し、コロナの影響をほぼ受けることなく自動車供給を維持しています。今後、EV車の領域での覇権がとれるかはまだ見えないものの、現状ではグローバルな需要にあまり変動のない自動車ニーズに、最適化できていると言えるでしょう。

自動車以外の例としては、ペプシコなどの食品メーカー、セメント、鉄鋼、紙、低コストのファッション、乳製品やパンなどの業種に見られるサプライチェーンモデルです。

ITソフトウェア業界に例えれば、人員工数が把握でき、進行計画をたてやすくコストを管理しやすいウォータフォール開発が近いかもしれません。

Fast Chain Model

Fast Chain Model(ファストチェーンモデル)は、一定の限られた期間しかアピールできないトレンド製品を販売する企業に、もっとも適したサプライチェーンのモデルです。たとえば、多くのファストファッションがこのモデルを採用しています。

その年の流行(色、デザイン、etc)にのるために、すばやく商品を市場に出す必要があり、企画から生産までの工程を迅速に進めるのが特徴。消費者もまた、新たなトレンドに関心を持ち購入するので、特定の時期に一定の需要が見込めます。

Fast Chain Model(ファストチェーンモデル)のポイントは、アイデアから市場へ出すまでの時間を短縮し、需要の予測精度のレベルを高めて、在庫や販売コストを削減することです。成熟した段階になると主要顧客との共同プランニングにより、需要パターンを予測できます。

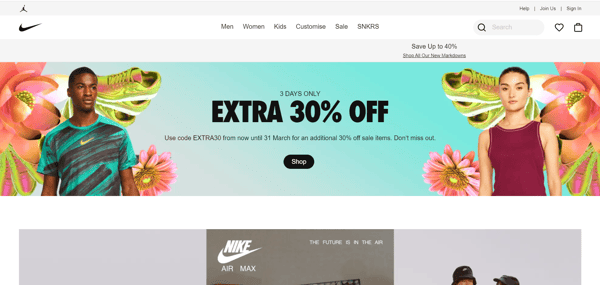

例としては、Nikeやユニクロがあげられます。

Nike

(出典:Nike)

Nikeは、全世界で50カ所以上の流通センターを持ち、10万店以上のリテールストアとネットワークで連携し、毎年何十億ものプロダクトを効率的に市場へ届けています。Nikeは独自のブランド力を持つ企業ですが、競争優位性を支える要素のひとつに強靭なサプライチェーンがあります。

スポーツアパレルという市場では、ファッション性だけでなく、ウェアの機能性も重要です。競技の成果に影響するという研究もあり、消費者は新しい商品に都度期待する傾向があります。また、Nikeは2018年にAIスタートアップ企業を買収し、自社システムの需要予測の精度を高めています。

コロナ禍になり、サプライチェーンの分断による商品の遅延が発生するなど、ファストモデルのサプライチェーンの脆弱さが出ているとも言えますが、業績に影響はなく2021年度も増益しています。

Flexible Model

Flexible Model(フレキシブルモデル)は、季節商品などを作る企業に適したサプライチェーンモデルです。非常に高い需要のピークが続いたあとに、長期間の低い需要が発生する業界に向いています。

フレキシブルモデルを採用することで、生産開始の準備を迅速に行い、需要が落ちるとすぐに効率的に生産を停止できます。

このタイプのサプライチェーンモデルが持っている機能は、高度な適応性、顧客のニーズに合わせて内部製造プロセスを再構成する機能、および簡単にオンとオフを切り替える機能です。

独自の顧客仕様、またはカスタマイズに基づいて製品を製造する企業や、際立った価値として短いリードタイムを提供する企業に使用されます。

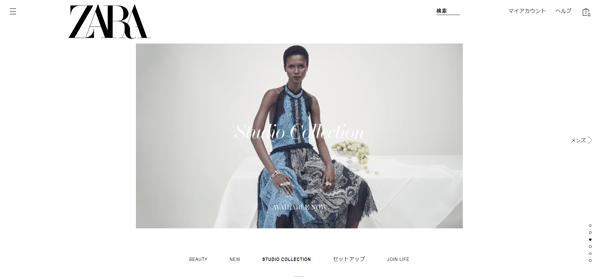

例としては、一部のファストファッション企業、食品および飲料のサプライヤー、包装プロバイダー、化学専門店、金属加工サービスなどがあります。一例をあげると「ZARA」ブランドを要する世界最大のアパレル企業、インデックス社のサプライチェーンが該当するでしょう。

ZARA

(出典:ZARA Japan)

ZARAは、多品種少ロットの商品をジャストなタイミングで、世界各国の店舗に配送するサプライチェーンを構築しています。

- 巨大な自社工場を保有。稼働率に余裕を持たせることで、急な企画変更や追加生産にフレキシブルに対応

- 本社工場横には世界有数の大型物流センター

- あらゆる輸送方法を使用。遠隔地には専用契約航空機 (エアー便 DHL)を活用

- 関連工場、協力工場と自社工場・物流セ ンターが情報共有するシステムあり

ZARAは、コロナ禍にもかかわらず2021年度売上高は36%増の2兆9700億円を達成。ESGについても、2025年までに100%サステナブル素材に変えることを発表しています。

IT業界でいえば、フレキシブルモデルは、ここ何年か話題になっているアジャイル型開発に近いかと思います。アジャイル開発が話題になって久しいのですが、実態は停滞しているという見方があります。

製造業ほどではありませんが、多くのプレイヤーと情報を共有し、スムーズに連携していくサプライチェーンの構築はハードルが高く、実現できる企業はまだ少ないのかもしれません。

(参考:ファストファッションにおける競争優位のメカニズム―INDITEX 社 ZARA の事例を中心に―、investopedia.com、Northeastern.edu/、idb.org)

サプライチェーンで起こりうる問題

効率的なサプライチェーンの確立は重要ですが、その過程でさまざまな問題が発生する可能性があります。以下では、サプライチェーンで起こりうる問題とそれに対する対応策を考えてみましょう。

在庫によるコスト

適切な在庫管理をしなければ、費用の圧迫や効率性の低下を招きます。余剰在庫は保管費用を増加させるだけでなく、商品の劣化や時代遅れ化のリスクも高めます。

また、在庫不足が発生すると、生産や販売の滞り、さらには顧客満足度の低下などへつながる可能性があります。不適切な在庫管理は、想定していた利益を回収できなくなる結果へとつながるのです。

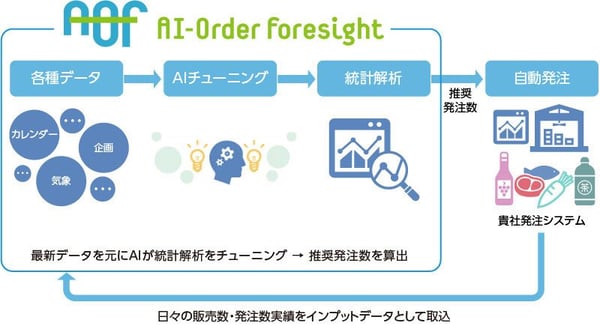

この問題を解決するためには、在庫管理の体制構築やシステム導入で、需要予測や在庫調整を行うことが重要です。過去のデータや市場動向を分析し、需要の変動パターンを把握することで、将来の需要を正確に予測できます。

(出典:BIPROGY)

(需要予測のイメージ)

さらに、リードタイムやサプライチェーンの変化などを考慮して、最適な安全在庫レベルを設定しましょう。在庫管理システムを導入し、再発注や在庫の監視を自動化することで、効率的な在庫調整が可能となります。

- 余剰在庫は保管費用の圧迫や商品劣化のリスク

- 在庫不足は生産・販売の滞りと顧客満足度低下のリスク

- →利益の回収不能な結果へとつながる可能性

- 在庫管理の体制構築とシステム導入で需要予測と在庫調整を行う

リードタイムの長期化

部品調達や製造プロセスにかかる時間が長くなると、生産スケジュールや納期に影響を及ぼす可能性があります。

リードタイムが長期化することで、仕掛在庫の増加による在庫管理負担の増加や在庫スペースの圧迫、商品提供が遅れることによる顧客満足度の低下や競合他社への取引の流失などにつながるリスクが生じます。

このような望ましくない状況を避けるためには、サプライヤーとのコミュニケーションを強化し、リードタイムの短縮を図るためのプロセス改善が必要です。また、サプライチェーン全体のプロセスを可視化し、無駄の削減およびプロセスの最適化も、リードタイム短縮化へとつながります。

- 長いリードタイムは仕掛在庫の増加、顧客満足度低下、競合他社との取引流失などのリスクを招く

- サプライヤーとのコミュニケーション強化と、プロセス改善が問題解決のカギ

- サプライチェーン全体の最適化もリードタイムを短縮する重要な手段

部門や企業間の連携

サプライチェーンは、異なる部門や企業間の連携が求められる複雑なプロセスです。企業間の情報共有や対応領域などが整備されていなければ、連携がうまくいかずに、先にご紹介した不適切な在庫管理やリードタイムの長期化などの問題を招きます。

情報の共有やコラボレーションを円滑に行うために、部門や企業の垣根を超えたクロスファンクショナルなチームの結成や、デジタルツールの活用を検討しましょう。

- サプライチェーンは異なる部門や企業間の連携が必要な複雑なプロセス

- 連携が滞ると、在庫誤りや長いリードタイムの問題が生じる

- クロスファンクショナルなチームやデジタルツールの活用がスムーズな情報共有とコラボレーションに貢献

海外展開への対応策の検討

海外展開を考える場合、供給・製造過程での輸出入や製造・販売拠点を自国と外国どちらで持つべきなのかなどの検討が必要になってきます。輸出入や販売拠点の選定を誤れば、製品の輸送や供給が滞り、生産スケジュールが乱れ、納期遅延や品質低下が起こる恐れがあるためです。

また、異なる地域や国の規制、文化、供給環境に対応する必要もあるでしょう。たとえばドイツなどでは、環境・人権問題の監視を企業に義務づける新たなサプライチェーン法が制定されています。

規制違反は企業の信頼に傷をつけ、現地の文化に配慮しなければ地域とのトラブルやコミュニケーションの混乱を招き、ビジネスの円滑な進行が阻害されることも考えられます。

海外展開を成功させるためには、国や地域ごとのニーズや規制を考慮し、現地パートナーやサプライヤーとの連携を強化することが大切です。

- 輸出入や販売拠点の選定を誤れば、製品の輸送や供給の滞り、生産スケジュールが乱れ、納期遅延や品質低下が起こる

- 国や地域ごとのニーズや規制を考慮し、現地パートナーやサプライヤーとの連携が不可欠

災害や社会事情による影響

自然災害や社会的な出来事は、サプライチェーンに大きな影響を及ぼす可能性があります。たとえば、新型コロナウイルス感染症の初期には世界各地で工場が停止し、サプライチェーンに影響を与えました。予見できない災害や社会事情のリスクを管理するためには、バックアッププランの策定やリスク分散の戦略の考慮が重要です。

- 自然災害や社会的な出来事はサプライチェーンに大きな影響を及ぼす

- バックアッププランの策定やリスク分散の戦略が必要

サプライチェーン攻撃の問題

サプライチェーン攻撃とは、取引先や子会社などのサプライチェーンに関する企業にサイバー攻撃を仕掛け、セキュリティの高いターゲット組織への不正アクセスや情報流出などを狙うサイバー攻撃です。

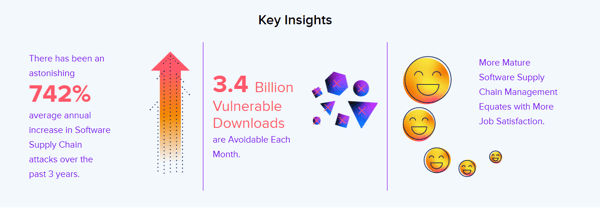

(出典:Sonatype)

Sonatype社のレポートによれば、サプライチェーンの攻撃件数は過去3年間で742%も伸びていると判明しており、適切なサイバーセキュリティ対策の重要性が増加していることが分かります。

サプライチェーン攻撃の事例をご紹介しましょう。2022年、トヨタ自動車の主要プライヤーである小島プレス工業がマルウェア被害を受け、14カ所の工場の28ラインが停止し、約1万3000台の生産を見送る事態となりました。

また、SolarWinds社のネットワーク監視アプリケーション「Orion」にバックドアが含まれた影響で、アメリカを中心に多数の政府系機関や企業が影響を受けた事例もあります。

取引先や子会社のセキュリティレベルをコントロールするのは困難ですが、定期的な監査やセキュリティ状況の開示などの対策を実施しましょう。

- 過去3年間でサプライチェーン攻撃件数が742%増加

- 自社で厳重なセキュリティ対策をしていても、委託先や子会社がサイバー攻撃の入り口となるリスクがある

定期的な監査やセキュリティ状況の開示などが重要

サプライチェーンマネジメントとは?

サプライチェーンマネジメント(SCM)とは、企業が商品を生産する一連の過程、調達、企画設計、在庫管理、流通、販売などの「サプライチェーン全体を最適化」する経営管理手法です。

サプライチェーンマネジメントの目的は、顧客ニーズに対応した商品をタイミングよく供給し、サプライチェーン全体のプロセスを合理化することでコスト削減し、収益を最大化することです。

一見、簡単に聞こえるかもしれませんが、外部の協力工場、配送会社など社外の商品供給に関わるすべての企業を対象にした、難易度の高いマネジメントです。

ITパスポート試験というビジネス資格、おそらくIT業界の人にとっては初歩的な知識が問われる試験についてのベストセラー『いちばんやさしいITパスポート 絶対合格の教科書』の著者、高橋京介氏の動画では「一元管理の4兄弟」として、SFA、CRM、ERP、そしてSCM(サプライチェーンマネジメント)が出てきます。

(出典:ITパスポート 絶対合格の講座)

SFAは営業ノウハウ、CRMが顧客情報、ERPは社内の経営資源の一元管理を行うシステム、ここはIT関係者ならよくご存知のことと思います。そして、社外も含めた商品供給プロセスの情報を一元管理するのがSCMです。

いずれも、取り組むことで企業の業務効率化と生産性向上が進みますが、SCMは外部の企業と連携して情報を一元管理する必要があるため、4種類の中で構築のハードルがもっとも高いといえます。

考え方の発展と背景

サプライチェーンマネジメントという用語は、1983年に米国のコンサルティング会社ブーズ・アレン・ハミルトンが初めて用いて、経営領域で活発に研究が行われるようになりました。

2020年以降にグローバル化が進み、企業はサプライチェーンの拠点を世界に分散させるようになると、サプライチェーンは複雑になりました。そのため複雑なシステムの管理を支援するクラウドベースのSCMテクノロジーが普及していったのです。

サプライチェーンマネジメントの進化により、企業はコスト削減、リードタイムの縮小などのメリットを得て、消費者は安くて高品質な商品を手にできるようになりました。

しかし、近年のサプライチェーンはまた新たな転換点を迎えています。

ESG、SDGsという言葉を頻繁に目にすることが多くなったように、自然環境保護、エネルギー枯渇に関する問題から、サステイナブルな経営が奨励されるようになりました。投資の判断基準になり、企業にもさまざまな義務が課せられるようになりつつあります。

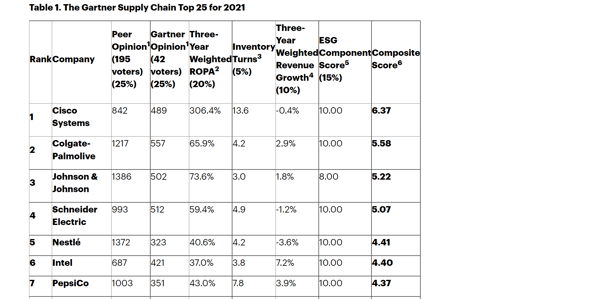

Gartnerが毎年発表する「グローバルサプライチェーントップ25」でもESGが重視されています。2021年に2年連続1位になったシスコシステムズ社は、力強い収益成長、環境・社会・ガバナンス(ESG)イニシアティブの強さ、地域社会でのリーダーシップなどが認められました。

(出典:Gartner)

繰り返しますが、サプライチェーンの構築は他社と情報共有する必要があり、簡単ではありません。日本でも、国内の状況は把握できても海外の自社のサプライチェーンがどうなっているか把握できない企業は少なくありません。しかし、世界的なトレンドなので進めていかざるを得ないという状況です。

2021年、パナソニック社は米国ITサプライチェーンソフトウェア企業を買収しました。自社で環境負荷にやさしいサプライチェーンを構築し、その結果を踏まえてサービスとして提供していく方針です。

サプライチェーンの変革はデジタル化だけでできるものではありませんが、鍵になるのはITだと言われています。

環境にやさしい、人権を侵害しない経営のあり方を世界が目指しはじめたわけですが、それを実現する次世代のサプライチェーン市場では、業界の垣根なく熾烈な競争が繰り広げられている様相です。

(参照:investopedia.com、Northeastern.edu/、idb.org、dhbr.net)

ITによるサプライチェーンマネジメント(SCM)

サプライチェーンマネジメント成功の鍵はITだとお伝えしましたが、それでは具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。ここからは、サプライチェーンマネジメントにITを活用するメリットを解説します。

在庫管理の可視化と最適化

在庫管理システムなどを導入すれば、在庫状況をリアルタイムでモニタリングし、在庫の過不足を早期に把握できます。

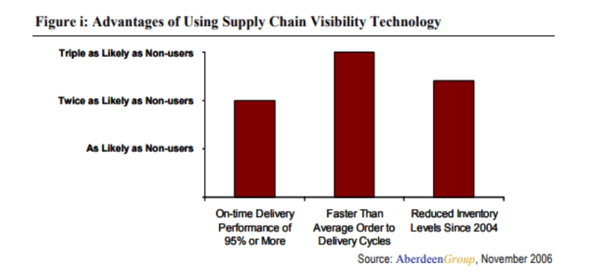

2006年のデータですが、Aberdeen Groupの調査によれば、サプライチェーンを可視化するITツールの導入企業は、そうでない企業と比較して、在庫保有量を2倍以上削減できているとのことです。

(出典:Aberdeen Group)

また、予測分析などの機能を活用することで、需要の変動を予測し、需要に合わせた適切な在庫管理をして、在庫コストの最適化ができます。

消費者ニーズの傾向やデータが把握できる

ITツールを使用すれば、販売データや顧客のフィードバックを集約し、消費者のニーズや傾向を分析できます。分析結果を製造計画や製品開発に活用することで、需要予測の精度向上や適切な在庫レベルの維持が可能となります。

情報管理や共有の効率化ができる

Google WorkspaceやMicrosoft Teams、Slackなどのクラウドベースのプラットフォームを活用すれば、サプライチェーンに関わる企業や部門間でリアルタイムの情報共有と管理ができます。Slackによれば、Slackを活用することで問題解決までの時間が40%短縮、ターンアラウンドタイムが2倍短縮するとのことです。

(出典:Slack)

紙などを使用したアナログな管理よりも効率的、かつリアルタイムの情報共有で迅速な意思決定が可能です。

リードタイム(発注~納品)を短くできる

ITツールの導入で情報を一元管理すれば、発注から納品までのプロセスをスムーズに連携できます。在庫状況やサプライヤーの状況をリアルタイムで把握することで、リードタイムを短縮し、生産から納品までの期間を短縮できるでしょう。

適切な人材配置ができる

プロジェクト管理ツールやデータ分析ツールを使用して、各プロセスごとの作業量や時間を計測すれば、どのプロセスにどれだけの人的リソースが必要かを把握し、過剰な人材配置や人材不足を防げます。

サプライチェーンマネジメント(SCM)の導入ステップ

サプライチェーンには、多くのサプライヤーが関与する性質上、事前の計画が重要です。そこでここからは、サプライチェーンマネジメントの導入ステップを見ていきましょう。

導入の目的

まずはサプライチェーンマネジメントを導入するKGIを決めます。KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)とは、利益や顧客満足度などの中長期的に達成する最終的な目標のことです。

KGIを設定したら、それを達成するための評価指標「KPI」を定めます。サプライチェーンマネジメントにおいては、「納品までのリードタイム○日短縮」や「在庫削減率○%」などがKPIになるかもしれません。具体的な数値目標をかかげることで、達成状況を可視化し、改善点が必要な部分が分かります。

サプライチェーンモデルの可視化

自社のビジネスモデルに基づいて、サプライチェーンモデルの可視化をしていきます。サプライチェーンには、複数の部門や企業が関与するため、「誰と」「どのように」連携していくのかを考えなければいけません。

たとえば、生産は自社で行う一方、配送や販売は他社と連携するなどです。製造から顧客に届けるまでの過程を洗い出し、サプライチェーンの構成要素の判明、および関係者間が納得できる体制構築をしましょう。

運営メンバーの選定

サプライチェーンマネジメントの成功には、優秀な人材が欠かせません。それでは、どのようなスキルを持つ人材がサプライチェーンマネジメントに適しているのでしょうか。英国の大手研修企業ロンドン・プレミア・センターによれば、サプライチェーン・リーダーには以下5つのスキルが求められるとのことです。

- タイムマネジメント

- 課題解決

- コミュニケーション

- 品質へのこだわり

- ITや技術に関する知識

サプライチェーンマネジメントには部門や企業の垣根を超える点を踏まえると、強力なリーダーシップと成功へと導く情熱も重要な要因でしょう。さらに、内部・外部要因へのリスクマネジメントや、それに迅速に対応できる柔軟性も重要なスキルです。

また、サプライチェーンマネジメントを最適化するためには、データ分析スキルや店舗・倉庫のマネジメントスキルなどのスキルを持つ人材も必要でしょう。

運用に必要なツールの用意

サプライチェーンマネジメントの効果的な運用には、適切なツールやソフトウェアの導入が必要です。

IBMの調査によれば、「自動化されたワークフローを組織全体およびパートナーと統合し、リアルタイムの可視化、洞察、行動を実現している」と回答したイノベーター企業の割合は、そうでない企業と比べて95%多いとのこと。この調査が示すように、ツールを活用し、サプライチェーンの自動化や可視化が重要だと分かります。

在庫管理システムや需要予測ツール、調達・供給管理ツール、プロジェクト管理ソフトウェアなどのSaaSアプリケーションのほか、AIやロボット工学などの先端技術も考慮しましょう。

ツールを導入することで、データの可視化や情報共有、効果的なプロセス管理などを実現し、データドリブンのサプライチェーンマネジメントが可能です。また、必要に応じてツールを導入すれば、競合他社と差をつけられます。

運用と効果検証

サプライチェーンマネジメントの運用を開始したら、効果検証と改善を繰り返し、マネジメントを最適化します。効果検証で重要なポイントは、データに基づき「何が起こっているのか/起こったか」「なぜ起こったのか」「将来的に何が起こりそうか」を分析し、重要なインサイトを特定することです。

サプライチェーンでITを活用した事例

最後に具体的なイメージができるように、サプライチェーンでITを活用した事例を2つご紹介します。

Monark International

Monark International社は、1962年にフィリピンで設立された農業、製造業、工業、建設、鉱業、海洋など、さまざまな産業向けに重建設機械や動力システムを提供しているメーカーです。

同社は企業規模活動が拡大するにつれて、販売店を支援する基幹データとオペレーション管理が課題となっていました。その原因として、手作業のデータ入力によるエラーと、重要なデータの情報源が古く、情報が断片的に散在していたことがあげられます。

(出典:TADA)

この問題に対処するため、アメリカのTADA社のサプライチェーン管理ソフトウェアを導入しました。TADA社は、データ分析と物理運用を仮想環境で再現する「デジタルツイン」に特化した企業です。

「サプライチェーン・コントロールタワー」は、サプライチェーン全体に対するエンド・ツー・エンドの可視性とリアルタイムの洞察を提供し、業務の最適化やリスクの軽減、関係者間のコラボレーションの強化を実現するプラットフォームです。

Monark International社によれば、部品とサービスに関する信頼できるデータに迅速にアクセスできるようになったことで、意思決定が向上し、レポートプロセスが効率化されたとのこと。また、データ収集システムの導入により、データ入力が自動化され、入力エラーも減少しました。

TADA社によれば、ソフトウェアの導入により、Monark International社は年間5600人分の時間削減、データ報告の正確性向上およびデータ報告にかかる時間と労力を最大30%削減できました。

Siemens

新型コロナウイルス感染症やロシアのウクライナ侵攻などで、既存のサプライヤーチェーンが利用できなくなるリスクは十分にあります。そのため、サプライチェーンマネジメントにおいては、代替サプライヤーを迅速に特定することが重要です。

Siemens社は、産業やインフラ、交通、ヘルスケアに特化したテクノロジー企業。同社は、最適なサプライヤーを迅速に見つけるために、Scoutbee社のAIを活用したデジタルスカウティングソリューションを導入しました。

(出典:SOUTBEE)

Scoutbeeのプラットフォーム上に、自社が求めるサプライヤー条件を入力すると、条件にマッチしたサプライヤー情報が製品レンジや戦略的フォーカス、国、連絡先などの詳細情報と共に提供されます。これによりSiemens社は、直感的な方法で優良サプライヤーの比較検討ができました。

またサプライヤーとのコミュニケーションは全てプラットフォーム上で正確に記録されます。結果、Siemens社はサプライヤー選定にかかる時間を最大90%削減し、専門知識やトレーニングを必要とすることなく、迅速かつ簡単に新たなサプライヤーを特定できました。

現在Siemens社は、Scoutbeeを活用して短期的なサプライヤーの特定から調達市場の戦略的スクリーニング、イノベーションプロジェクトのためのR&Dパートナーから新興企業の選定まで実施しています。

まとめ

サプライチェーンは、製造業、小売業に携わるビジネスマンにとっては基本知識のひとつでしょう。しかし、IT業界だとそれほどピンとこない人もいるかもしれません。ESG、SDGsと聞いても、一般に意識の高い人たちが関心を持つテーマという印象もあります。

しかし、環境にやさしく人権を侵害しないサプライチェーンを構築しているかは、すでに世界の投資家の判断基準のひとつです。Z世代など将来の世代も着目しているテーマでもあります。

良い品質のプロダクトを作っても、遠い海外の国の労働者を搾取したり、自然環境を破壊したりしていたら、企業が評価されない時代になりました。これは、いわばメガトレンドの変化であり、前向きに考えればサプライチェーンの変革に携わるということは、地球環境にITで貢献できる、ということでもあります。

なぜなら、サプライチェーン変革はITなしでは不可能だからです(ITだけでは実現できませんが重要なカギです)。

今後、大手企業だけでなく中小企業もサプライチェーンの見直しをせざるを得ない状況になっていくでしょう。IT業界のサプライチェーンは比較的単純な構造なので、マーケターの方は、今後は他業界のサプライチェーンにも関心を持つことをおすすめします。